Credo che sia stato Roddy Doyle a chiedersi che impatto poteva avere su un teen-ager il primo ascolto di Like a Rolling Stone. Poiché sono stato teen-ager, o meglio adolescente allora posso rispondere. Nato il 24 luglio del 1953, avevo dodici anni quando il disco uscì: l’età in cui si passa dalla fanciullezza all’adolescenza.

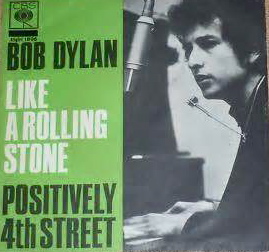

Perché il disco uscì proprio il 20 luglio del 1965 negli States. In Italia, al solito, diverse settimane dopo, certamente nell’autunno di quell’anno. E io credo di averlo comprato – al prezzo di cinquecento lire, più o meno – durante quell’inverno.

Like a Rolling Stone è la pietra filosofale della mia generazione. Per anni, ormai quarantotto, ho provato ad ascoltare il disco dall’inizio alla fine, cercando di mantenere alta l’attenzione, provando a cogliere le infinite sfumature che una canzone come quella può produrre. A mia esperienza, non credo di aver mai raggiunto la terza strofa senza perdermi nei meandri che la musica o il testo suscitano. A volte mi distrae la Fender di Mike Bloomfield, o l’organo di Al Kooper, o i sonagli del tamburello in battere. Più spesso sono i versi cantati da Dylan a trascinarmi altrove. Dunque è davvero così? Mi dico ogni volta, questo disco parla di me, del mio passato, del mio futuro. Come non è possibile trattenere il pensiero al concetto della morte per più di un brevissimo istante – poiché il corpo e persino la ragione si rifiutano di considerarlo un evento possibile, nonostante ogni evidenza – così Like a Rolling Stone rifiuta l’ascolto passivo. Esige un viaggio, suscita percorsi, mostra sentieri, indica mete sempre mutevoli, a volte insediate nel passato, spesso nel futuro. Paradossalmente ignora il presente perché la nostra percezione non lo coglie se non come maschera, situazione contingente, occasionale. E quella musica, al contrario, ha altre architetture, forma in me campate abissali attraverso la memoria delle centinaia e centinaia di volte che l’ho ascoltata in questi esatti 48 anni.

Il testo della canzone è tratto da un fluviale poema di Dylan, ridotto, scarnificato a una serie di astiose rivendicazioni di quello che sembrerebbe un amante deluso. Il dodicenne che ero allora ignorava tutto questo e, a quei tempi, non era neppure facile venire in possesso del testo cantato. Il sistema per recuperarlo, almeno in parte, era farraginoso e semplice a un tempo stesso. S’infilava il 45 giri nel mangiadischi e poco alla volta, al costo d’infinite esecuzioni, si cercava di trascriverlo. Ma di quella canzone – complice la pronuncia stretta di Dylan e la velocità del canto – rimanevano poche frasi a chi come me, conosceva soltanto l’inglese scolastico delle medie.

Il primo verso, innanzitutto: ‘Once upon a time you dressed so fine’. Dunque si parla di una favola, di qualcosa di passato, trascorso e rivissuto nel mito. Il verso seguente ‘Didn’t you?’ spiega che ci si sta rivolgendo a una donna, probabilmente, caduta in disgrazia. Poi segue una serie di recriminazioni fino a quel ‘How does it feel?’ beffardo e feroce. ‘Like a complete unkonwn, like a rolling stone?’. E qui finisce la prima strofa. Con l’idea che sia la storia che conosciamo: la rivincita di un perdente. Ce n’è abbastanza per immedesimarsi. Ma con quale esperienza? A dodici anni tutto questo è di là da venire. Verrà certamente, ma non potevo immaginare allora come e con quale intensità. Dunque recitavo una parte futura, immaginavo, mi lasciavo sedurre dall’incerto. Questo per dare una prima risposta a Roddy Doyle: l’adolescente che ascoltava la prima volta Like a Rolling Stone ipotecava il suo futuro affettivo.

Dopo la risoluzione dell’arpeggio dell’organo di Kooper e della chitarra di Bloomfield, nella seconda strofa, compariva una giaculatoria incomprensibile, almeno per me, dove catturavo la parola ‘compromise’ e poche altre: vacue of his eyes, per esempio. Era una storia che appariva a brandelli e quel che rimaneva nascosto lo si intuiva nella semplicità del giro armonico, nell’esplosività dell’esecuzione, nella spaventosa novità del tutto.

La terza strofa non migliorava di molto la mia comprensione e la quarta, forse la peggiorava perché appariva una Princess in steaple e soprattutto un Napoleon in rags che confondevano le acque. Soprattutto l’ultimo ancora mi lascia perplesso. Da dove veniva questo Napoleone? Era un matto che si credeva Imperatore dei Francesi? Ma il senso l’avevo afferrato. Era una storia di uomini e donne feroci. E io ero ancora un adolescente incerto. Dunque che cosa potevo capire? Immaginare sì. Ma capire?

Ora il documentario di Martin Scorsese e il libro, mitico di Greil Marcus, hanno svelato i misteri della canzone, l’improvvisazione, l’occasionalità del tutto, e la sua magia. Basta ascoltare i frammenti di takes che precedono quello poi utilizzato per l’incisione – l’unico tra l’altro che arrivi alla fine del pezzo e che lo ferma in una perfezione imbarazzante. A dodici anni non sapevo tutto questo, ignoravo il fatto che Al Kooper fosse capitato lì per suonare la chitarra e che l’apparizione del mitico Mike Bloomfield l’avesse messo da parte e che, allontanandosi un attimo Dylan dallo studio, Al sgattaiolò dentro e si mise a strimpellare con l’organo offrendo, quasi per caso, il colore dell’intero pezzo. Ignoravo tutto questo, ma era lampante che quell’organo sgorgava come un dono improvviso, geniale e semplice. Qualcosa che nella sua elementarità poteva suonare chiunque ma che nessuno aveva pensato di suonare.

E poi c’era il colpo di rullante di Bobby Gregg che dal silenzio, improvvisamente, abbatteva la mannaia e faceva capire che quei sei minuti erano (e sono tutt’ora e per sempre) fuori dal tempo.

E poi la voce di Dylan, la sua imprevedibilità e il suo camaleontismo. Fino ad allora s’era accompagnato con la chitarra acustica e scriveva pezzi di rivolta e adesso, scandalizzando beffardamente i suoi fan, utilizzava musicisti rock per raccontare una storia d’amore e odio. C’era lo sgomento dei puristi folk (ma chi poteva soltanto paragonare i pezzi di Peter, Paul e Mary alla vitalità che sprigionava da Like a Rolling Stone?). Nelle riviste musicali dell’epoca (Ciao Amici e Big) arrivavano smorzate le polemiche suscitate dalla tournée inglese di Dylan con la nuova band elettrica (sì, proprio la Band, quella di The Last Waltz), i fischi, i concerti interrotti, le accuse di tradimento.

La canzone con i suoi sei minuti suggeriva tutto questo, sembrava pretendere un palcoscenico immenso per esprimere tutto il suo potenziale e lo esprimeva a un adolescente. Fu un impatto spaventoso, caro Roddy, qualcosa che né i Beatles e né gli Stones avevano prodotto.

E dire che nell’estate di quell’anno erano usciti sia Satisfaction che Help. Ora potevi essere per i Beatles, potevi essere per gli Stones, ma dovevi certamente essere per Like a Rolling Stone di Bob Dylan. Lui metteva tutti d’accordo.

Mia madre, allora quarantenne, mi chiedeva di farle ascoltare i dischi che amavo. Era un modo per dimostrare affetto, attenzione e forse anche un modo per darmi importanza. Il Dylan elettrico le piaceva, molto. Il 45 giri che avevo acquistato aveva come lato B Positively 4th Street (dio mio com’era possibile che le due facciate di un 45 giri contenessero tanta meraviglia!!). Era evidente che lei preferisse quest’ultima canzone più spensierata, meno rivoluzionaria e dunque, quando si stava insieme in salotto o nel giardino della casa di Roma, per compiacerla, infilavo nel mangiadischi il lato B. Aspettavo che il pezzo finisse e, senza porre tempo in mezzo, estraevo il disco, lo rigiravo, e lo spingevo di nuovo dentro la fessura. Sentivo il gracchiare d’attesa dei solchi iniziali, e poi partiva quel colpo di rullante e la canzone entrava in orbita. Aspettavo le reazioni di mia madre, la spiavo, sperando che canticchiasse la melodia, che battesse il tempo. Sapevo che una volta o l’altra avrebbe compreso la meraviglia di quella musica. Dovevo farglielo capire. Non poteva tradire le mie aspettative. Il problema era che mi sentivo grande e pensavo che riconoscere l’eccellenza dei miei gusti musicali fosse una prova del mio crescere, del mio maturare. Mi dispiaceva che mia madre non sapesse apprezzare quel che apprezzavo io. Fu così che per tutto l’inverno e la primavera seguente la lavorai ai fianchi con l’ostinazione che solo gli adolescenti possiedono. Il mio mangiadischi suonò ininterrottamente e preparavo scalette da esperto disc-jokey perché al culmine apparisse in tutta la sua gloria Like a Rolling Stone. Ma sempre mia madre mi diceva:

“Mi fai sentire quell’altra?”

L’ostinazione alla fine ebbe la meglio. Accadde una sera d’estate, l’anno successivo, nella casa di villeggiatura, sulla terrazza di fronte al mare poco dopo cena. Eravamo lei, mia sorella e io perché papà rimaneva gran parte dell’estate a Roma e veniva solo nei fine settimana. Mia madre era seduta suò dondolo azzurro, piuttosto assorta e solitaria, forse annoiata o preoccupata per quelle lunghe assenze del marito. Mia sorella era intenta a un solitario con le carte, che disponeva con attenzione sul tavolo appena sparecchiato. Io guardavo il mare e osservavo il traghetto da Ponza, che tornava lentamente in quella notte di luna, una notte luminosa e splendente, con una luna che si rifletteva sul mare. Seguivo le luci del porto, che costeggiavano il lungomare fino alla rotonda del Tirrenia e poi più vicino a noi, fino alla curva dove la strada si biforcava, e una parte s’impennava verso l’interno mentre l’altra proseguiva sino a scorrere sotto il nostro terrazzo separandoci dalla spiaggia. Potevo sentire la risacca del mare sulla sabbia bagnata, proprio lì, a non più di venti metri e voci di ragazzi che organizzavano la serata.

Fu allora che mia madre, con un’intonazione che non dimenticherò mai, disse:

“Sentiamo un po’ di musica?”

Corsi a prendere il mangiadischi e la pila dei 45 giri e li portai sul parapetto del terrazzo. Cominciai a sfilare i dischi, uno dopo l’altro, per cercare quello più adatto all’occasione. Chiesi:

“Che cosa vuoi sentire? Beatles? Stones? Animals? Beach Boys?”

“Bob Dylan.”

“Positively 4th Street?”

“No”, rispose lei. “Metti Like a Rolling Stone.” Si accese una sigaretta e guardò verso la notte. Rimasi ad ammirarla stupito, quasi incredulo mentre infilavo il disco nel mangiadischi. Poi quel colpo di rullante diede veramente inizio alla mia adolescenza.