C’è un aspetto divertente, che trascende l’imbarazzo del momento, nell’avere la possibilità di scambiare due parole – perlopiù timidi ringraziamenti, la richiesta di una dedica – con una persona la cui immagine ha campeggiato sul muro accanto al proprio letto durante gli anni dell’adolescenza. Si tenga presente che l’età in questione è quella della definizione della propria identità per immedesimazione, e che il momento storico era quello in cui la scelta dei propri modelli avveniva sulla base di una suggestione, di una affinità elettiva, veicolata dalla musica quale forma del linguaggio improntata sull’immediatezza più assoluta. Quanto all’immagine, Lee Ranaldo, with is mild mannered look on, ha sempre avuto l’aspetto di un tipo ordinario, persino durante quella manciata di anni, ormai lontani, in cui i Sonic Youth sono stati il gruppo rock sicuramente non più noto, ma di gran lunga più influente del pianeta.

Trovarselo davanti con i suoi sessantatre anni ben portati, al termine di una serata nel corso della quale egli ha ripercorso, davanti a un pubblico raccolto, le tappe della sua quarantennale carriera di artista perennemente in bilico tra cultura pop e sperimentazione pura, attraverso un’oretta di filmati scelti, un lungo intermezzo musicale e una chiacchierata con il pubblico, fa una certa impressione, al netto della maniera intelligente e sui generis con la quale i Sonic Youth hanno sempre saputo gestire la notorietà.

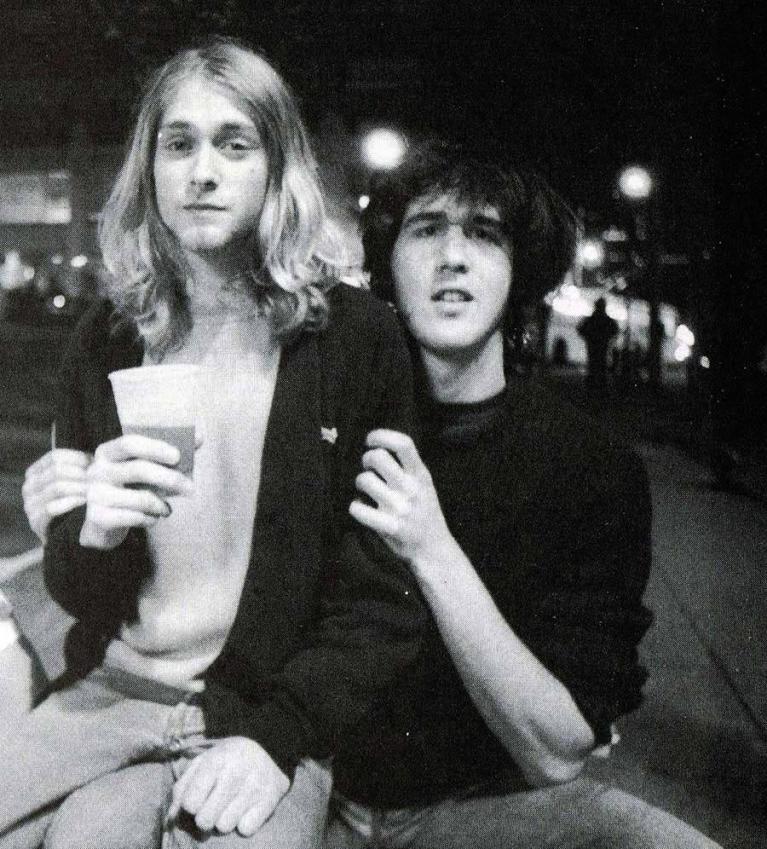

Divertente dunque, mentre Ranaldo vi sorride e vi ringrazia per essere intervenuti, considerare il fatto che mentre voi, ai suoi occhi, siete un perfetto sconosciuto, egli ai vostri rappresenta una specie di vecchio amico, e torna a galla, per un attimo, la memoria di quegli anni in cui l’incantesimo della musica vi teneva legati al potere delle stelle, creando una corrispondenza tra la vita ordinaria e straordinaria che passava attraverso le pose e gli sguardi provenienti dalle copertine dei dischi e dalle foto ritagliate dai giornali e appiccicate contro il muro con lo scotch; poco importa se lo straordinario dell’epoca era definire il suono di New York come il suono di gente che cerca appartamenti che costano poco, indossare magliette di Daniel Johnston, improvvisare tour a bordo di furgoni malandati, anziché i soliti stereotipi su fama, ricchezza ed eccessi di ogni sorta: si tratta infatti di forme culturali che hanno prodotto un’identità negli anni cruciali in cui essa altro non era che materia grezza, e di storia, nello specifico della serata, spiegata e raccontata.

Per quanto riguarda la leggenda, essa irrompe solo per un attimo, quando un ragazzo dalla prima fila interviene con una domanda sulla Telecaster che una volta Ranaldo prestò a Kurt Cobain per suonare con i Mudhoney.

“Io avrei prestato una chitarra a Kurt per suonare con i Mudhoney? Non so proprio di cosa stai parlando” sorride Ranaldo, e chiude la questione con l’auspicio del sopravvento di una prospettiva femminile per un proseguimento più sensato della discussione. L’effetto comico generato dal punto di vista del nerd della prima fila, che si scontra con quello di una persona in carne e ossa che si riferisce ad un personaggio leggendario chiamandolo per nome, come si fa tra vecchi amici, è garantito; eppure il nerd non demorde: “Ma lo hai detto tu! In un video su Youtube!”

Si sorride della sua caparbia ingenuità, ma in fondo in fondo si ammette che un po’ di ragione ce l’abbia pure lui; la leggenda accampa infatti il suo diritto ad aleggiare per la sala grazie a un’evidenza che non ammette repliche: Kurt – come lo chiama Lee – non è qui con noi a raccontarci la sua storia.

Lo si potrebbe forse immaginare in una situazione del genere?

“Salve, mi chiamo Kurt Cobain, ho cinquantadue anni e questa canzone parla di…”

Il quarto di secolo appena trascorso dal 5 aprile 1994, quando una fucilata al volto trasformò Kurt Cobain in una leggenda, è un lasso di tempo oramai sufficiente per una lettura, nei suoi riguardi, che sfugga alla retorica biografica (l’infanzia difficile, i primi passi nella scena underground di Seattle, l’incredibile successo commerciale dei Nirvana e la tragica fine) e che consenta di inquadrare la sua figura di icona generazionale in una trama culturale di più ampio respiro i cui fili, profondamente intrecciati con la storia della modernità, conducono dritto sino ai suoi più timidi albori; in un plesso di divismo, culto della giovinezza e radicale rifiuto delle convenzioni borghesi, le rockstar che hanno infiammato gli animi giovanili nel corso della seconda metà del XX secolo sono state in effetti l’ultima manifestazione di una particolare maniera di intendere l’arte sotto il segno di una predisposizione estrema al sentimento, garanzia di purezza di intenti e motore di una perenne tensione verso ideali irragiungibili.

Sentimento, in arte, è categoria romantica per eccellenza e schilleriana per definizione, ma il suo stabilirsi quale fattore di influenza sull’immaginario giovanile si può far risalire a quel colpo di pistola che risuonò nella coscienza borghese della seconda metà del XVIII secolo, con il quale il giovane Werther poneva fine ai suoi dolori nella conclusione del celebre romanzo goethiano.

Conforme all’idea che le grandi opere d’arte non sono determinanti nella creazione di una realtà, ma che di tale realtà esse sono soltanto una manifestazione, il vecchio Goethe, in una memoria autobiografica pubblicata nel 1822, nel rievocare le polemiche (e l’epidemia di suicidi) seguite alla pubblicazione del suo libro di cinquanta anni prima, affermava con decisione che il Werther non era stato la causa scatenante di alcuna malattia che avrebbe afflitto lo spirito della gioventù tedesca, ma che piuttosto di un malessere sopito nelle file di quest’ultima esso era stato limpida testimonianza; in una rapida digressione a questa memoria – una rielaborazione dei diari che egli tenne durante le campagne militari contro la Francia rivoluzionaria nel biennio 1792/93 – Goethe utilizzava tale affermazione come punto di partenza per una riflessione sulle bizzarrie, follie ed errori cui soggiaceva la generazione di artisti che del suo capolavoro giovanile aveva fatto un vero e proprio oggetto di venerazione. Nel ricordo dell’incontro con un giovane ammiratore dell’epoca, egli constatava amaramente che, in luogo di conformarsi a un’idea armonica dell’esistenza – alla quale egli stesso si era convertito dopo il superamento degli ardori giovanili – la nuova generazione si era fatta promotrice di un contrasto radicale con il mondo che si opponeva a quell’idea di un cosmo ordinato che egli, già da molto tempo, aveva abbracciato con entusiasmo e risoluzione. In particolare, Goethe indagava tale fenomeno deteriore centrando l’attenzione su una certa disposizione d’animo al sentimentalismo, che egli faceva risalire alla diffusione degli scritti di Yorick-Sterne in Germania, e soprattutto sul crescente interesse verso il volto umano – determinato dalle teorie sulla fisiognomica e sul magnetismo di Lavater – quali segnali premonitori dell’affermazione di un culto smodato ed eccessivo della personalità: bastava che un giovane si segnalasse in qualche modo, per suscitare immediatamente in altri il desiderio di fare la sua conoscenza personale: in mancanza di questa, ci si accontentava del suo ritratto, e a tale scopo servivano molto bene le silhouette disegnate con cura, con abilità e con la massima esattezza. Tutti vi si erano addestrati. Non passava forestiero che la sera non venisse ritratto sulla parete; i pantografi non avevano mai riposo – egli scrive.

Di lì agli anni in cui queste parole venivano mandate in stampa, la spasmodica ricerca di una coincidenza tra arte e vita, condotta sotto il segno della giovinezza quale indispensabile condizione preliminare, si era stabilmente affermata nel canone dell’eroe romantico; nel 1813, quando Johannes Kreisler, personaggio chiave della produzione letteraria di E.T.A. Hoffmann, musicista visionario sprofondato nelle tenebre della follia e contestatore radicale delle convenzioni sociali, prese vita nei Kreisleriana, esso parve provenire dall’adesione a uno stereotipo – l’artista ribelle disposto a tutto pur di dimostrare la propria eccezionalità – piuttosto che da una originale elaborazione artistica.

Lo sviluppo storico di tale forma prototipica si strutturerà, nel corso dei due secoli successivi, intorno al rapporto ambivalente che essa andrà ad intrattenere con la società borghese, della quale l’immagine del ribelle è finita spesso e volentieri per rappresentare una sorta di lato oscuro permeato di culto del sé, di perenne insoddisfazione e di pulsioni di morte. Dalla messa al bando del ”

Werther, per ordine delle autorità di Lipsia, nel 1776, sino alla firma del contratto con la Geffen Records – su espressa raccomandazione dei Sonic Youth – che avrebbe proiettato i Nirvana nell’empireo delle stelle del rock, un atteggiamento oscillatorio nei confronti della ribellione giovanile ha prodotto un sostanziale rifiuto delle sue istanze morali ma al tempo stesso una rapace determinazione allo sfruttamento delle sue indubbie qualità estetiche, con finalità talvolta politiche, assai più spesso commerciali; in questo senso, il caso dei Nirvana è stato altamente rappresentativo del cinismo con il quale il mercato è stato in grado di sfruttare la angst adolescenziale per moltiplicare i profitti, nonché della straordinaria capacità di neutralizzazione, da parte della cultura dominante, dei suoi germi più aggressivi. Lo stesso suicidio di Cobain, considerato in quest’ottica, pare obbedire a una sorta di cliché e sembra il coronamento di un destino segnato, di una storia già scritta: soltanto un’ulteriore considerazione nel merito del momento storico in cui la sua breve parabola esistenziale si è consumata permetterà di riscattarne l’immagine e di restituire al personaggio, fuor di ogni dubbio, lo spessore di artista dal talento genuino che gli compete.

Si è spesso parlato di Kurt Cobain come dell’ultima rockstar, e con buona ragione, in considerazione della coincidenza tra la sua affermazione come artista di fama mondiale e l’epoca della ridefinizione del concetto stesso di divismo, della quale proprio la sua figura pubblica è stata uno dei fattori determinanti: se infatti i Nirvana e la loro ruvidezza misero in moto un processo di sdoganamento, all’interno delle logiche dello show business, di forme e stilemi provenienti dalla cultura underground, con l’inevitabile risultato di uno svuotamento di senso dei contenuti di quest’ultima, è pur vero che tale contaminazione contribuì notevolmente al rinnovamento di tali logiche sul piano della percezione del ruolo dell’artista quale portatore di una sincerità esemplare.

La provenienza dei Nirvana da un ambito sottoculturale nel quale il successo non si misurava tanto sulla quantità di copie vendute, quanto piuttosto sul rispetto che ci si sapeva guadagnare presso una comunità di appassionati, bastò da sola ad assicurarne l’integrità, a dispetto delle ambizioni personali e delle (s)fortunate congiunture del mercato.

Se il disagio generazionale rappresentato da Cobain e dalla sua musica emerse nel pieno della crisi dell’industria dell’intrattenimento che, alla fine degli anni ’80, sembrava aver esaurito le sue cartucce, il successo commerciale raggiunto attraverso l’esibizione di un autentico dolore esistenziale fu la spia di una domanda di vita reale da parte del grande pubblico che, ben presto, si trasformò in quel perverso meccanismo di voyerismo nel quale il povero Kurt rimase intrappolato.

Il resto è storia: nel contesto della fine della modernità, la vita reale che si fa spettacolo è, al giorno d’oggi, il nostro pane quotidiano e, in questo senso, è interessante notare quanto la gestione equilibrata della fama da parte di personaggi come Lee Ranaldo sia stata anticipatrice della modalità contemporanea con la quale l’eccezionalità delle figure pubbliche si relaziona all’anonimato delle masse.

Nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, la notorietà ha infatti perso la sua aura e la distanza tra ordinario e straordinario si può colmare con un click.

Non che questo sia necessariamente un male: soltanto pochi anni fa, per tramite dei social network, è stato possibile salvare la vita di David Pajo da un tentativo di suicidio e, attraverso Instagram, siamo tuttora in costante aggiornamento circa gli sviluppi della sua cartella clinica.

Questo perché nel nuovo secolo le stelle sono più vicine, sono esattamente come noi.

Probabilmente anche Kurt lo era; la sua sfortuna è stata quella di attardarsi sulla soglia di un tempo finito, ultimo romantico caduto nel tramonto di un’epoca in via di sparizione.