Ho visto i film di Buster Keaton così tante volte da non riuscire più a contarle. Li ho visti su schermi piccoli e grandi, da solo o in compagnia – l’estate scorsa, a Bologna, in occasione del Cinema Ritrovato, eravamo in centinaia. Ogni volta ho provato la stessa emozione, qualcosa a metà fra il divertimento, il piacere e lo stupore. Un’emozione che negli anni, visione dopo visione, non è mai venuta meno, tanto che io stesso non riesco a capirne il perché.

Probabilmente l’eccezionalità è parte integrante di Keaton, a cominciare da quel nome, “Buster”, che significa tante cose: “fenomeno”, “distruttore”, “sensazionale” e altre dello stesso tenore. Leggenda vuole che il piccolo Joseph Frank Keaton abbia ricevuto questo soprannome all’età di sei mesi, nientemeno che da Harry Houdini in persona: «Eravamo in un paesino, in un piccolo albergo e io caddi per le scale, ruzzolando giù per tutta la rampa. Mentre tutti accorrevano, mi misi seduto, scossi la testa e non mi uscì neanche una lacrima». «That was a real buster!» esclamò Houdini. Lui per la verità si riferiva al capitombolo, non al bimbo; ma ormai era fatta: «“Non sarebbe male come nome”, disse mio padre». E Buster fu.

Dopo mezzo secolo in cui lo si è accostato ora al surrealismo, ora a Kafka, ora alla body art, forse per dire qualcosa di nuovo su Keaton tocca ripartire dall’essenziale. «Ha il dono delle apparizioni», scriveva da Hollywood Emilio Cecchi, dopo averlo visto in azione. Insomma, un “fenomeno di natura” da consegnare alla teratologia, più che alla critica cinematografica, degno di figurare negli antichi volumi di zoologia fantastica, tra il Bahamut e il Catoblepa. D’altra parte, scusate, voi come definireste qualcuno che a quasi settant’anni è capace di fermare un treno con una mano sola?

Osservazioni comportamentali – Voltare le spalle

«Parla di un uomo che cerca di sfuggire a ogni tipo di percezione, da tutti coloro che siano in grado di percepirlo. A un certo punto tira giù anche una foto dal muro e la strappa. Ma ciò a cui non riesce a fuggire è l’autopercezione. È un’idea del vescovo Berkeley, il filosofo idealista irlandese. Esse est percipi. Chi vuole cessare di esistere deve cessare di essere percepito». Così Samuel Beckett riassumeva il soggetto di Film, la sua prima (e ultima) esperienza cinematografica, affidata alla regia del fedelissimo Alan Schneider. L’interprete principale, del quale vediamo il volto soltanto alla fine, era Buster Keaton.

Da sinistra: Immagine pubblicitaria (1927 ca.); “Film”, di Alan Schneider (1965)

Berkeley o non Berkeley, la figura di Keaton vista di spalle possiede una indubbia forza iconica. Già nel 1927, in occasione del suo passaggio alla United Artists, viene diffusa un’immagine pubblicitaria che lo ritrae appunto di schiena. Prima ancora, nel 1917, era stato lo stesso attore, a debuttare in questo modo sul grande schermo, nel due rulli di Roscoe Arbuckle The Butcher Boy.

È come se fin dall’inizio Keaton rifiutasse ogni pathos, ogni ammiccamento nei confronti del pubblico («sa che non vale la pena fare i furbi», avrebbe detto un suo grande ammiratore, Carmelo Bene). Un rifiuto al limite dell’autoannullamento. Sarà un caso, ma fra i soprannomi attribuiti al personaggio di Keaton in Europa troviamo lo spagnolo “Pamplinas” (“un po’ di niente”) e il francese “Malec” (“il foglio bianco”, o “il buco della ciambella”).

Almeno in questo caso, l’eterno (e ormai francamente tedioso) confronto con Chaplin può tornare utile. Chaplin s’impone alla macchina da presa con prepotenza; è un individualista anarchico che pretende attenzione, per distinguersi dalla massa e per affermare una volta di più la propria identità. Se volta le spalle, è soltanto perché il film è finito.

“The Goat” (1921)

Rispetto a lui, Keaton è quasi una presenza defilata. Essere al centro dell’attenzione sembra infastidirlo, e probabilmente si sottrarrebbe volentieri all’obbiettivo. Semplificando, si potrebbe dire che mentre Chaplin gioca sull’eccesso di presenza, Keaton punta su una altrettanto eccessiva assenza. Del resto, nel suo primo film come autore completo, The High Sign, viene presentato da questa didascalia: «Our Hero come from Nowhere – he wasn’t going Anywhere and got kicked off Somewhere».

Anatomia, parte I – Il volto e lo sguardo

Sul volto di Keaton si è scritto parecchio, ma di rado sottraendosi al cliché: “inespressivo”, “faccia di pietra”, “glaciale”, “triste”, e via dicendo. «Tutti coloro che parlano di un marziano dalla faccia di pietra», scrive Robert Benayoun, «non hanno mai visto il viso di Buster, tanto erano assorbiti dalla meccanica del suo corpo».

![[AFFIANCATE. Foto 4. “Neighbors” (1920), foto 5. “The Haunted House” (1921), foto 6. “The Navigator” (1924), foto 7. “The Cameraman” (1928)]](http://www.doppiozero.com/sites/default/files/resize/imagecache/rub-art-preview/foto_7_1-300x300.jpg)

Dall’alto, da sinistra a destra: “Neighbors” (1920); “The Haunted House” (1921); “The Navigator” (1924); “The Cameraman” (1928)

Keaton non ride, è vero («Ogni volta che sorridevo o facevo capire che mi divertivo», spiegava, ricordando gli anni del vaudeville, «il pubblico sembrava divertirsi meno»), ma quella faccia pallida di trucco è tutt’altro che inespressiva. È equilibrata, e il baricentro sta nel suo sguardo. Giorgio Cremonini li ha definiti gli «occhi di uno cui le cose accadono», che sanno esprimere la sorpresa, la stizza, la paura, il desiderio. Lo stesso Beckett dovette rimanerne sedotto, se decise di aprire e chiudere il proprio Film con il battito delle palpebre di Keaton.

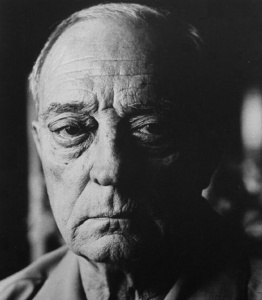

Keaton nel 1930 (ph. George Hurrell) e nel 1965 (ph. Roddy McDowall)

A proposito di seduzione, vale la pena di sottolineare un aspetto del volto keatoniano sul quale in pochi si sono soffermati: la bellezza. (Prima o poi bisognerà che qualcuno parli della bellezza dei comici: di Chaplin, naturalmente, ma anche di Harold Lloyd, di Stan Laurel o – perché no? – anche di Oliver Hardy). Può sembrare una provocazione, ma le testimonianze non mancano. James Agee scrisse che la faccia di Keaton «rivaleggiava quasi con quella di Lincoln come archetipo americano, era inquietante, attraente, quasi bella» (l’interessato commentò: «Non riesco a immaginare come avrebbe preso questa affermazione il grande Lincoln, io ne fui molto contento»); mentre Louise Brooks la definì molto più semplicemente «il più bel volto d’uomo che abbia mai conosciuto». Una bellezza che non è solo l’appeal del divo hollywoodiano (in alcune immagini degli anni Venti sfiora persino il fascino androgino d’un Valentino), ma è qualcosa di più. Lo dimostrano i ritratti del Keaton anziano. Ora che il glamour ha ceduto il posto alle rughe, alle pieghe amare, alle borse profonde sotto gli occhi liquidi, quel volto acquisisce una ieratica grandezza, un “sublime naturale” non lontano da quello di certe statue antiche (preveggente, Cecchi l’associava alle «terracotte azteche» e ai «basalti egizî»).

Anatomia, parte II – Doppio corpo

Se il volto di Keaton ha la nobile semplicità del classico, il suo corpo – irrequieto, sfuggente – appartiene alla modernità. Corpo da campo lungo o da figura intera più che da primo piano, si presenta con una doppia natura: solido e resistente da un lato, instabile e duttile, quasi astratto, dall’altro.

Quando si oppone alla potenza di un ciclone semplicemente puntando i piedi per terra, o si rialza come niente fosse dopo essere caduto da un tetto, Keaton riesce a farci “sentire” tutta la pesantezza, la fatica fisica di una gag. Sarebbe lungo elencare i pericoli e gli strapazzi cui l’attore si sottopose in prima persona in oltre sessant’anni di carriera, senza l’ausilio di controfigure. Già nel vaudeville di famiglia il piccolo Buster era noto come “lo straccio umano”. Suo padre Joe lo lanciava da una parte all’altra del palcoscenico, dietro le quinte, nella buca dell’orchestra e qualche volta anche addosso agli spettatori maleducati. Anni dopo, nel 1965, Keaton affermava d’aver dovuto fare a pezzi tutte le ossa del suo corpo. Forse stava esagerando, ma d’altra parte non consisteva proprio in quello il suo essere “buster”, il fenomeno?

“The Playhouse” (1921)

Allo stesso tempo, il corpo keatoniano è anche inconsistente, rarefatto: “il buco della ciambella”, appunto. Cremonini parla di «un segno vagamente innaturale, un ingranaggio, la proiezione geometrica di un’idea», Francesco Ballo di «punto-agente», Stuart Kaminsky addirittura di «un’ameba». Una figura pronta a dissolversi in una texture di linee cinetiche, che sfugge alla polizia agguantando al volo un’auto o un tram di passaggio, che viene inghiottita e risputata fuori da una trebbiatrice, che fa tutt’uno con la biella di una locomotiva in movimento. In certi casi (pensiamo a The Playhouse e Sherlock Jr.), quando i piani dell’immaginario e della realtà si sovrappongono, Keaton diventa una sorta di Proteo in grado di attraversare la materia, di farsi trasparente, di raddoppiarsi, di moltiplicarsi all’infinito.

“The General” (1926)

Questa dialettica tra fisicità concreta e fisicità astratta si ripresenta continuamente. Basta un gesto, un’occhiata, una svolta qualsiasi nel racconto. In The General è sufficiente che Buster porti la mano agli occhi, a mo’ di visiera per scrutare l’orizzonte, o che si prenda la faccia in mano con aria preoccupata. Per un instante, con un gesto che non è nemmeno una gag, l’intero film (l’inseguimento ferroviario, la ragazza in pericolo, la Guerra di Secessione) viene messo come fra parentesi, relegato in secondo piano. Rimane soltanto quel corpo, il corpo di Buster, piatto e immateriale come una gif avanti lettera.

Habitat – Un mondo perfetto?

Keaton non ebbe un’educazione regolare, però quando gli domandavano che cosa avrebbe desiderato fare se non fosse diventato un attore, rispondeva immancabilmente «l’ingegnere civile». Trovò il modo di esprimere questa vocazione nel disegnare degli spazi nei suoi film, e nella perizia con cui curava l’aspetto compositivo del quadro. Richard Lester arrivò a parlare, nel suo caso, di «scienza dell’inquadratura».

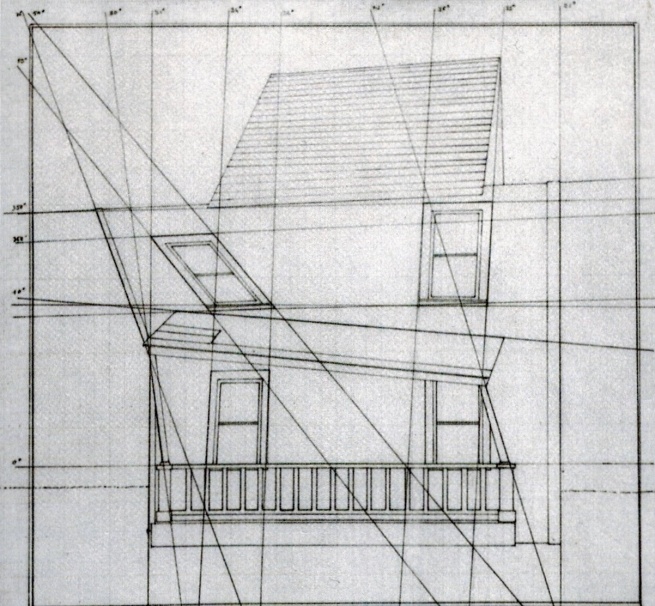

Gianni Colombo, “Studio su un fotogramma di ‘One Week’ di Buster Keaton”(1977). Per gentile concessione di Francesco Ballo

Come regista, Keaton dà vita di un vero e proprio mondo, un luogo mentale fatto di «linee rette, curve e diagonali che si intersecano geometricamente», scrive Francesco Ballo. Un architetto, dunque? Ma si tratta di un architetto megalomane, che ama il paradosso e l’eccesso. È uno che disegna spazi fuori misura, troppo grandi a volte (il transatlantico con due soli passeggeri a bordo di The Navigator), altre volte troppo piccoli (lo spogliatoio strettissimo di The Cameraman); che gioca col pieno e col vuoto; che predispone ovunque trabocchetti, macchine “teatrali” ed effetti trompe-l’oeil: porte che si spalancano sul vuoto, scale che si trasformano in scivoli, falsi specchi, pareti mobili. Fino a quando, con infantile piacere distruttivo (“buster” significa anche “demolitore”, in fondo…), decide di radere al suolo ogni cosa – con un bel ciclone, per esempio. E poi ricominciare da capo.

Nel mondo-labirinto keatoniano non esistono vie d’uscita. Le corse di Buster possono chiudersi al massimo con un risveglio (se si tratta di un sogno, come nei fumetti di Winsor McCay), oppure con uno stato provvisorio di equilibrio. Carmelo Bene lo aveva capito perfettamente: impossibile stare in piedi senza scivolare, su una terra «completamente unta di sapone». E nonostante tutto «ogni tanto tutto sta in piedi, riesce a stare in piedi». È proprio quello che accade negli happy end keatoniani, e sembra quasi che avvenga in virtù della sua permeabilità alle cose, della capacità di Buster di assecondare gli eventi, piuttosto che alla sua determinazione. Ma si tratta di happy end provvisori, appunto, destinati presto o tardi a rovesciarsi nel loro contrario.

Cenni di biologia – Lieto fine

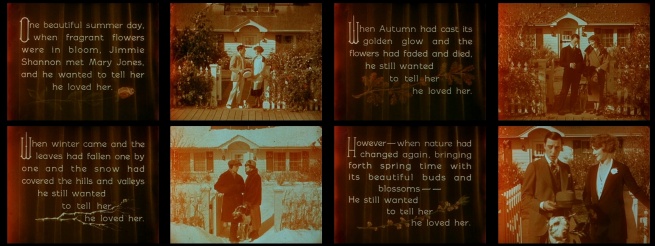

«Love is the unchanging axis on which the World revolves». La frase, comicamente pomposa, è posta all’inizio di Three Ages, la parodia keatoniana di Intolerance, che mette in scena, declinato attraverso i secoli, uno degli archetipi fondamentali della slapstick, quello della fanciulla contesa fra il buono e il cattivo. Come a dire che perfino nell’incerto universo keatoniano, qualcosa di stabile e perenne rimane.

Ma chi mai sospetterebbe che proprio lui, il “glaciale” Keaton, l’anaffettivo Keaton, sia stato uno straordinario narratore di storie d’amore, forse uno dei più grandi? Eppure, basterebbe ricordare la sequenza iniziale di Seven Chances, nella quale Buster, un mese dopo l’altro, cerca invano di dichiararsi alla ragazza che ama senza mai trovare il coraggio. Oppure quella, in The Cameraman, dove una folla immensa stringe i protagonisti l’uno all’altra, giusto il tempo perché lui riesca ad affondare il viso fra i capelli di lei, ne aspiri il profumo e se ne innamori all’istante.

“Seven Chances”, 1925

È un romantico a ciglio asciutto, Keaton. Le sue sono storie d’amore inespresso o soltanto sognato, spesso frustrato, che nemmeno il matrimonio, promessa di felicità da sempre garantita da Hollywood, può realizzare. Anzi, proprio il matrimonio è uno dei grandi nodi problematici dei film di Keaton – il quale, per coloro che amano mescolare vita e arte, diremo che si sposò tre volte, e le prime due con esiti non esattamente felici.

«The wedding bells have such a sweet sound but such a sour echo», recita la didascalia iniziale di One Week, che inizia proprio da lì, dove gli altri film di solito finiscono, e prosegue con una catena di catastrofi che si abbattono sul capo dei giovani sposi. E non si tratta di un caso isolato: in My Wife’s Relations il protagonista piomba suo malgrado in un consesso d’individui avidi e brutali; in Seven Chances il protagonista è assediato da un’orda di cacciatrici di dote; in Spite Marriage il matrimonio è, sin dal titolo, assimilato alla ripicca…

Insomma, c’è quasi da tenerselo stretto, quell’amore non detto, desiderato, raggiunto una volta sola e inghiottito subito dopo dalla dissolvenza di chiusura e dalla scritta “The End”. Quello che rimane (e che Hollywood si guarda bene dal raccontare), il Nostro lo riassume nelle tre inquadrature, conturbanti quanto una profezia, che chiudono College: una banale vita famigliare, la vecchiaia, la morte. Il sogno hollywoodiano è diventato un incubo

Morte che non è comunque un elemento estraneo alla cosmologia keatoniana – e non solo per via delle acrobazie con le quali l’attore rischiava la pelle. Anzi, tra l’Aldilà immaginato in The Haunted House e la lapide con cui si chiude Cops, si può dire che essa sia quasi sempre presente, silenziosa ma costante. Quasi una pausa, provvisoria ma necessaria, tra un film e l’altro.

Nella realtà, invece, Keaton morì a causa di un tumore ai polmoni il primo febbraio 1966, nella sua casa di Woodland Hills. Fino al giorno prima, all’oscuro delle proprie condizioni, aveva giocato a carte in compagnia degli amici. Venne sepolto nel cimitero di Forest Lawn, dove giusto un anno prima aveva salutato per sempre l’amico Stan Laurel. Anche riguardo la sua sepoltura, come per il suo nome d’arte, abbiamo una leggenda (la racconta la terza moglie Eleanor Norris, quindi potrebbe anche essere vera). Pare infatti che sia partito per l’ultimo viaggio con un rosario in una tasca e un mazzo di carte da poker nell’altra: «Pronto per entrambe le destinazioni», dissero. Un’ultima gag? A me piace pensare di sì.