Astor Piazzolla (Astòr dall’italiano Astorre; la dinastia degli Astor anglo-americani non c’entra), propugnatore del nuevo tango, il musicista argentino più importante del Ventesimo Secolo, colui che trasferì il tango dalle sale da ballo di Buenos Aires ai teatri e le sale da concerto più prestigiose del mondo, di sé diceva: “io non ho niente a che vedere con il tango. La musica che faccio è quella della Buenos Aires di oggi. Qui non ci sono gauchos e neanche struzzi, né tanto meno furfanti a ogni angolo di strada”. Appunto. Niente furfanti, niente giocatori d’azzardo o donne di facili costumi, niente lame di coltello che sfavillano al chiaro di luna, niente lunfardo. Ma soprattutto questo: niente ballerini.

Una delle definizioni più abusate del tango è quella che lo scrittore argentino Ernesto Sábato attribuì al compositore Enrique Santos Discépolo (massimo creatore del tango, diceva Sábato), secondo il quale “il tango è un pensiero triste che si balla”. Jorge Luis Borges si prese cura di segnalare, di quella frase, due parole a suo dire discutibili: pensiero e triste. Il tango, secondo Borges, non è assimilabile a un pensiero, ma a qualcosa di più profondo: un’emozione. Quanto all’aggettivo triste, Borges era dell’avviso che i primi tanghi non fossero affatto tristi. Sergio Piñero, amico di Borges, poeta e già direttore della rivista Martin Fierro, fece risalire questa tristezza agli immigrati italiani, colpevoli, a suo dire, di aver illanguidito un genere nato in realtà rissoso “nel barrio Palermo, o nelle tende di Adela vicino alla prigione (le ‘carpas de Adela’ erano dei postriboli, ndr.), o in calle Chile nel barrio Sur o forse nei Corrales Viejos (…), solo più tardi il tango si allontana dai luoghi considerati criollos, e si svigorisce quando giunge nel quartiere genovese della Boca” (Jorge Luis Borges, Il tango. Quattro conferenze, ed. Adelphi, 2019). Borges disse di non condividere questa interpretazione, ritenendo piuttosto che il tango si sia intristito poiché guadagnando in facoltà immaginativa perse per strada molto dell’eroismo e dello stoicismo delle origini (“la paura nasce dall’immaginarsi le disgrazie prima che accadano”, scrive Borges).

Di quella frase di Enrique Santos Discépolo, Astor Piazzolla avrebbe con probabilità cercato anzitutto di confutare l’idea secondo cui il tango sia una musica fatta per essere ballata. Nessuno, fino all’avvento di Piazzolla, aveva mai osato pensare e soprattutto dire pubblicamente una cosa del genere. Le orchestre di tango amate a Buenos Aires assolvevano precisamente questa funzione: far ballare la gente. Piazzolla, nel sostenere che il tango era musica da ascoltare prima ancora che da ballare, colpì il tango e gli argentini dritto al cuore. Incredulità, scandalo, indignazione. “A me i ballerini non sono mai interessati”, aveva confidato Piazzolla al suo primo biografo, Alberto Speratti (Con Piazzolla, Galerna, Buenos Aires, 1969). Borges (ricorrerà spesso in queste righe) sosteneva che “musicalmente, il tango non deve essere importante, la sua unica importanza è quella che gli attribuiamo”. Parole che molti musicisti di tango dell’epoca in cui Piazzolla si faceva le ossa arrangiando e componendo per l’orchestra di Aníbal Troilo avrebbero probabilmente sottoscritto.

Astor Piazzolla nacque a Mar del Plata l’11 marzo del 1921, ma a cinque anni si trasferì a New York con la famiglia, dove rimase per poco più di dieci anni, prima di fare ritorno in patria. Papà Vicente, giunto nelle Americhe dalla Puglia, per sbarcare il lunario nella Grande Mela contrabbandava whisky che preparava e imbottigliava in gran segreto nella vasca da bagno. La vita della famiglia Piazzolla, a New York, con le sue amicizie pericolose e il barcamenarsi ai margini della legge, pare un episodio minore della saga di Il Padrino di Francis Ford Coppola. Ciò che più conta, però, è che il piccolo Astor imparò a suonare il bandoneon – la fisarmonica di origine tedesca caratteristica delle orchestre di tango – a Little Italy, New York, e non a Buenos Aires. Lo fece un po’ controvoglia su insistenza di papà Vicente. Astor era piuttosto affascinato dal jazz e dalla figura di George Gershwin, colui che, ai suoi occhi, aveva saputo coniugare musica colta e musica popolare, erudizione e istinto, Europa e Nuovo Mondo. Mille volte avrebbe preferito sedersi davanti a un pianoforte o imbracciare un violino, ma la sorte gli aveva riservato quello: una fisarmonica. Vicente Loduca, pure di origine italiana e a sua volta suonatore di bandoneon, fra i primi a portare il tango a Parigi fin dagli anni ’10 del Novecento, ricordava come fossero in pochi, all’epoca, ad avere il coraggio di entrare in una sala con lo strumento nella custodia: si vergognavano del suo aspetto, della sua volgarità.

Astor Piazzolla ha trascorso buona parte della sua vita a ripudiare il tango. Voleva fortissimamente profilarsi alla stregua di Gershwin o di Béla Bartók, di Stravinsky, e per riuscirci, quanto tornò in Argentina, prese lezioni da Alberto Ginastera. Anni dopo, a Parigi, provò con Nadia Boulanger, ma lei gli chiese quale musica suonasse in Argentina e Astor, con profondo imbarazzo, confessò che era un musicista di tango. Lei allora pretese che le suonasse qualcosa. Leggenda vuole che, dopo averlo sentito suonare la musica a cui lui, suo malgrado, apparteneva, l’abbia quasi implorato: “questa è la sua musica, non la abbandoni mai!”. Il difficile rapporto di Astor Piazzolla con il tango non riguardava in verità tanto la musica, quanto il contorno, le premesse, la cornice, qualcosa da cui molti, in Argentina, e ben prima di lui, avevano sentito la necessità di smarcarsi. Il tango, proprio come il jazz, era una musica associata ai postriboli. Lo ballavano gli uomini, fu Parigi e non Buenos Aires a canonizzarlo, e nel farlo fu costretta a rinunciare alle pose coreografiche originali, cortes y quebradas, trasformandosi, nelle parole di Borges, “in una specie di camminata voluttuosa”. Come sottolinea più volte lo stesso Borges nel volume citato, la gente comune stentò ad adottarlo proprio perché ne conosceva l’origine. Furono piuttosto i niños bien dell’alta società di Buenos Aires a farlo proprio e a esportarlo a Parigi. Leopoldo Lugones, poeta molto amato da Borges, scrisse: “il tango, questo rettile da lupanare”, e pur amandolo e sentendolo profondamente suo, pubblicamente lo disdegnava.

Questo apparente paradosso accompagnò a lungo anche Astor Piazzolla. L’ombra della dissolutezza, da un lato, la dissipazione delle sale da ballo, il crimine e il vizio cui il tango incessantemente si riferiva e da cui traeva la sua ispirazione, dall’altro la poetica che si abbeverò a quelle ombre, e l’impossibilità, una volta diventato un genere alla moda, di sottrarsi a quelle ombre e a quella poetica (si pensi, ben oltre il successo parigino, a come il tango sia ormai parte del repertorio di molti musicisti di estrazione colta, sorta di licenza esotica – vogliamo dire erotica? – con cui ravvivare i programmi di sala). Ciò che lo scrittore e giornalista Riccardo Piglia definì gustosamente “quel surrealismo da quattro soldi che accosta il violino al colibrì e la forfora al cuore”, oppure il Julio Cortázar del racconto Le porte del cielo, quando nel descrivere una serata da ballo con l’orchestra di Francisco Canaro, parla di “odor di cipria a buon mercato” e, nel descrivere gli astanti, scrive: “compaiono alle undici di sera, calano da zone vaghe della città, lenti e sicuri, soli o a due a due, le donne quasi nane e dai lineamenti quasi cinesi, gli uomini simili a giavanesi, stretti in abiti a quadri o neri, con i capelli ispidi pettinati a fatica” e di “odore di borotalco umidiccio sulla pelle, di frutta marcia che ti fa sospettare affrettati lavacri”. Astor Piazzolla si batté contro tutto e contro tutti per sottrarre il tango a questa dimensione.

La sua ambizione, come si diceva, era di elevarlo a musica seria, una musica da ascoltare a concerto, non da strascicare in balera, a immagine di quanto Ravel, Bartók, Stravinsky, Villa-Lobos o Manuel de Falla avevano fatto con le musiche di estrazione popolare, ma anche di sottrarlo alla monotonia del sempre uguale, inseguendo nuove forme come nel jazz stava facendo Stan Kenton, altro suo grande punto di riferimento. Non a caso, e proprio a immagine di Kenton, il quale dava ai suoi dischi dei titoli altisonanti: Artistry in Rhythm (1950), A presentation of progressive jazz (1950), Innovations in Modern Music (1950), fin dalla metà degli anni ’50 Piazzolla prese a sua volta a esplicitare, enfatizzandoli, i suoi intendimenti: Sinfonía de Tango (1955), Tango progresivo (1956), Tango moderno (1957), Lo Que Vendra (1957), e poi, negli anni ’60, Tango Contemporáneo (1963), 20 años de Vanguardia (1964), giù giù fino agli ultimi capolavori: Tango: Zero Hour (1986), The New Tango (1987, con il vibrafonista Gary Burton).

Inutile dire che accanto agli estimatori si guadagnò anche dei nemici. Alcuni particolarmente agguerriti. Ernesto Sábato, nel romanzo Sopra eroi e tombe pubblicato nel 1961, fa dire a un suo personaggio: “La nuova generazione non ne sa niente di tango. Solo fostrò, bolero, rumba, e tutte quelle stronzate. Il tango è una cosa seria, profonda. Parla dell’anima, ti fa pensare. (…) E quando uno di quei pagliacci pretende di fare tango nuovo… non ne parliamo, sarà meglio. Il tango dev’essere tango o niente”. Nel libro Tango, discusion y clave sempre Ernesto Sábato si prendeva cura di attribuire al tango un valore che andava ben oltre i meriti musicali e artistici del genere, trasformandolo in una sorta di impronta morale o di cruccio filosofico per chi era nato su quel lembo di terra: “un napoletano che balla una tarantella lo fa per divertirsi, il bonaerense che si fa un giro di tango lo fa per meditare sull’esistenza”. Non sono molte le musiche di estrazione popolare che hanno assunto, nel tempo, una simile valenza e che sono state caricate, loro malgrado, di tanto afflato. Il compositore Juan Carlos Paz, fra i maggiori critici della scuola latino-americana che si sforzò, nei primi decenni del Novecento, di cercare delle confluenze fra la musica di ascendenza colta e le musiche di matrice folklorica, liquidò così la questione: “Tutta questa musica sofisticata, mezza popolare, mezza colta – jazz metafisico, tango con innesti di Bartók, Ravel, Stravinsky o di chiunque altro possa concedere l’imprescindibile e sofisticata licenza di cultura e modernità”.

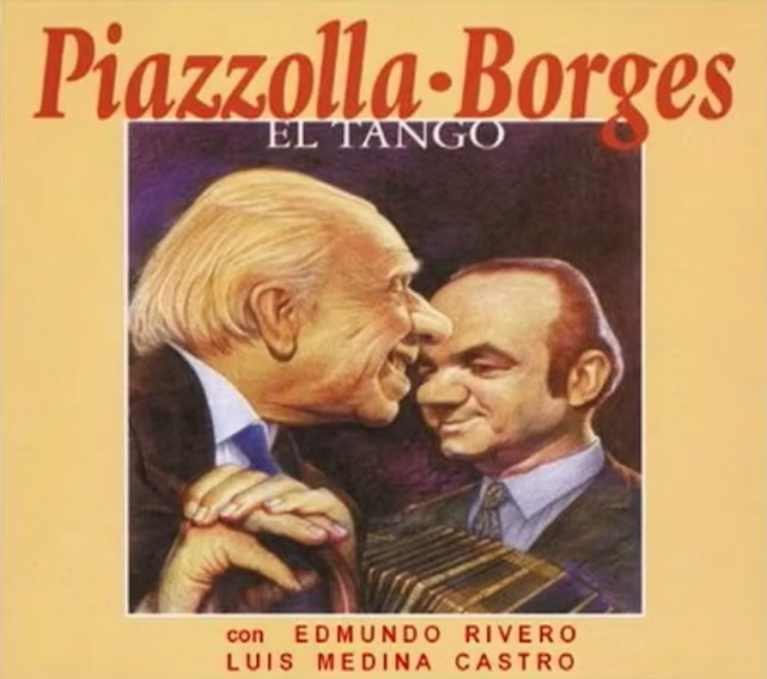

A sancire l’infantile perfidia degli eruditi nei confronti di Piazzolla pensò proprio Jorge Luis Borges, il quale si riferiva al musicista chiamandolo col termine infamante di Pianola. Borges amava il tango delle origini. Aveva delle riserve persino su Gardel, reo, a suo dire, di aver inferto al tango una posa drammatica che in origine non aveva, figurarsi un modernista come Piazzolla. Su di lui, pur riconoscendone il talento, spese parole crudeli. Chiamato a collaborare con Piazzolla a metà anni ‘60, Borges confidò all’amico Adolfo Bioy Casares la sua pena: “Piazzolla ha suonato dei tanghi suoi. Mia madre credeva fosse musica brasiliana. È un inetto e per giunta è così vanitoso… (…) Ti rendi conto di che razza di animale è? Non sono né tanghi né niente del genere. Il tango si sente nel corpo. Ascolti un tango e cambi subito postura, ti contrai un po’. Lui li chiama tanghi solo perché se li presentasse come semplice musica i musicisti lo sbranerebbero: invece, come innovatore del tango lo tollerano e lo fomentano pure”. Da par suo Piazzolla considerava Borges “un tipo stranissimo e distaccato”. Non lo capiva e non condivideva i suoi gusti musicali. Davvero difficile immaginare due artisti più incompatibili e più agli antipodi.

Nel suo Music. A subversive history (Basic Books, 2019), lo storico della musica Ted Gioia sostiene che vi siano molti punti in comune fra i compositori che innovarono la musica colta nei primi decenni del Ventesimo Secolo e i pionieri del ragtime, del jazz o del blues, e individua uno di questi punti di contatto nello sradicamento, nella condizione di chi è chiamato a vivere e creare in terra straniera. Gioia, un punto di vista vertiginoso, suggerisce che la storia della musica americana sia in buona parte figlia dello sradicamento di un popolo, o meglio, di individui di popoli diversi (gli afro-americani), e che questa condizione di estraneità, di spaesamento, di privazione del proprio patrimonio di cultura e tradizione, abbia determinato, quasi per necessità di adattamento, la creazione di nuove forme di espressione musicale. Gioia va un passo oltre e arriva a ipotizzare che persino nel mondo della musica colta l’innovazione, e in particolare proprio nel Ventesimo Secolo, sia sovente da ascrivere agli outsider, siano questi esiliati politici o semplici emigrati. Prescindendo dalla generazione dei Gershwin e degli Irving Berlin (quasi tutta la canzone americana degli anni ’20 e ’30 nata in ambito teatrale o cinematografico reca la firma di un compositore o di un paroliere di origine ebraica, e lo stesso si potrebbe dire dei librettisti e dell’industria musicale tutta), Gioia fa i nomi di Arnold Schoenberg (da Vienna alla California), Igor Stravinsky (Svizzera, Francia, Stati Uniti), Paul Hindemith, Kurt Weill, Sergei Rachmaninoff, Béla Bartók, Erich Wolfgang Korngold, Ernest Bloch… Circostanze diverse, motivazioni diverse. A ben vedere persino Händel e Haydn (Inghilterra), o Chopin e Liszt (Parigi) prima di loro avevano operato e creato in terra straniera. Nel catalogo di emigrati illustri Ted Gioia stranamente non include Astor Piazzolla, ma nessuno meglio di lui avrebbe potuto rivendicare lo statuto di “sradicato DOC”: diventato adulto a New York, bandoneista a Little Italy, studi musicali a Parigi, la sensazione di essere straniero in patria, il rifiuto di operare entro i canoni e il sistema del tango così come lo avevano sempre inteso gli argentini. Se c’era qualcuno che poteva rifondare il tango partendo da un presupposto altro, quello era proprio Astor Piazzolla, El Yoni. Lo scrittore Ricardo Piglia ha scritto che “il tango, come la letteratura, non rispecchia una realtà, ma reclama una realtà”. E Piazzolla proprio questo ha fatto: ha dato al tango non tanto una seconda vita, ma una nuova realtà entro cui esprimersi.