Non solo in quella alternativa degli anni sessanta e settanta, intrisi di esperienze eterodosse che cercavano di ricomporre la scissione della società alfabetizzata, scientifica e scientista, di riportare mente e corpo alla radice dell’umano, nel rito, in un’unione di vita e azione, vita e arte, con un teatro capace di contagiare come la peste, di farsi cosa, esperienza, e non solo letteratura esibita su un palcoscenico. L’onda lunga della sua visionarietà, nel teatro, nell’arte, in una certa filosofia dell’esistenza, è arrivata fino a noi, anche se oggi la ribellione al modo di vita occidentale ha subito qualche duro colpo, per la pervasività di quel modello trionfante (?) e per la sconfitta o l’autoemarginazione di altri modi di intendere cose, universo, relazioni.

Nel campo del teatro Artaud è penetrato in molti luoghi, anche inaspettati, non solo nel vecchio Living Theatre, in un certo Peter Brook, in Grotowski, in Carmelo Bene, fino a Romeo Castellucci. Ritorna nell’arte che si fa avvenimento, esperienza, vita, performance. Tutto il teatro contemporaneo parla di campi di vibrazione dei corpi, di corpo voce, di ritualità, di crudeltà… Lo spettro del matto del manicomio di Rodez, che voleva farla finita con il giudizio di Dio, giganteggia oggi che crediamo che i manicomi, dove ci sono, vadano chiusi e che la figura del Padre è messa in forte crisi.

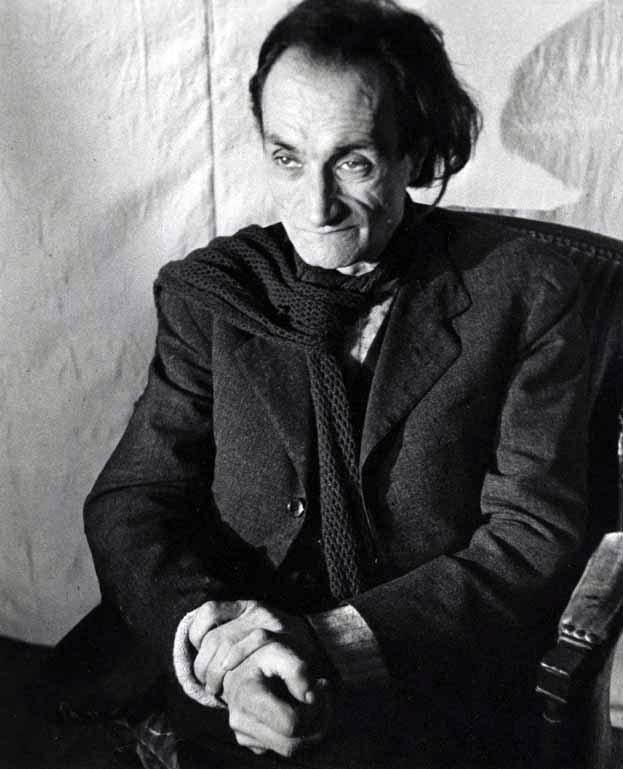

Ritratto di Man Ray.

Perché torniamo a parlare dell’illuminato, del rovinato dal peyote, del visionario che ci ha detto che l’arte non è questione editoriale, spettacolare, di rappresentazione, ma è qualcosa che deve essere ancora inventato, che deve coinvolgere, sconvolgere, mutare, diventare visione, rito, e trasformare in visione e rito gli stessi partecipanti? Qualcosa che deve far tremare e ricongiungere?Antonin Artaud è nato un 4 settembre (del 1896), la data in cui pubblichiamo questo articolo. Segno di terra, spirito di fuoco, perennemente scontento, sempre sconfitto. Attore ragguardevole (si veda la Giovanna d’Arco di Dreyer), surrealista dissidente, contrario all’adesione alla politica al Partito comunista dei surrealisti, contrario alla riduzione politica della rivoluzione, eretico, sperimentatore assoluto, propugnatore di un teatro totale che scuotesse i nervi e non solo le coscienze. Dopo l’esperienza del Théâtre Alfred Jarry, dopo un paio di fallimenti della sua idea di un teatro della crudeltà, con La conquista del Messico e soprattutto con I Cenci, progetta un viaggio in Messico. E quel viaggio effettuerà nel 1936, spingendosi fino a una tribù india per sperimentare l’uso di un fungo allucinogeno, il peyote, lasciandoci due libri. In realtà sono due raccolte di scritti: la prima è Al paese dei Tarahumara e altri scritti, pubblicato da Adelphi nel 1966; la seconda è una silloge di conferenze e articoli scritti durante il soggiorno in America centrale e si intitola Messaggi rivoluzionari.

Proprio Messaggi rivoluzionari è stato ripubblicato di recente da Jaca Book, riprendendo, con la cura e un saggio di Marcello Gallucci in due parti – una di introduzione e una finale di sguardo complessivo sull’opera e la figura di Artaud – una prima edizione incompleta di ventisette anni, pubblicata per le edizioni Monteleone di Vibo Valentia. Il curatore chiarisce subito: “Quelli che seguono sono forse solo i resti di un sogno, o di un naufragio. Sono i testi scritti da Antonin Artaud in Messico, tra il febbraio e l’ottobre del 1936 – con l’esclusione di quelli relativi al soggiorno tra i Tarahumara, peraltro già noti al pubblico italiano e più volte editi”.

In realtà il volume si apre raccontando la fatica di organizzare quel viaggio, le porte chiuse in faccia all’artista, facendo luce su una personalità che sente da una parte pesare il fallimento delle prove per rendere reale la sua idea di teatro, e che dall’altra cerca un nuovo mondo, una terra promessa che confermi le sue idee su un’arte totale, che superi la scissione di corpo e mente, che non susciti solo curiosità o divertimento o acculturazione ma che accenda fuochi capaci di incendiare. Il Messico e le trascurate culture che precedono la conquista sembrano la terra promessa (come lo sembreranno a un altro spirito inquieto, in cerca di riunificazione in un mondo che porta solo a disperdersi, a fuggire, a fallire: a Jack Kerouac, alla fine di On the Road).

Si legge ancora nella premessa a Messaggi rivoluzionari, a proposito degli scritti raccolti: “Liberati da una frammentarietà eccessiva, a volte esaltata arbitrariamente, questi articoli rivelano una luce più intima, più sottile. E se restano indubbiamente testimonianza diretta di uno scacco, se rivelano l’abisso che l’autore si è preparato quasi scientemente, che ha voluto, diventano nondimeno per noi la testimonianza concreta del primo viaggio in cerca di teatro della cultura occidentale”.

Non capisco troppo quest’ultima affermazione. Il teatro, come lo avrebbe immaginato, Artaud l’aveva già incontrato assistendo in una Esposizione universale a uno spettacolo balinese, con i danzatori che entravano in trance. Forse con quel in cerca di teatro bisogna intendere l’esplorazione di un altro luogo, che assomigli al rito, anche alla perdita di sé, a uno sprofondamento iniziatico che porti non a una distrazione serale ma a una purificazione personale, collettiva, metafisica. Per parlare con Artaud: alla ricerca di una cultura integrale, organica, di una Tradizione, di una Magia, di un Destino. Per ritrovare dèi. Evidentemente siamo in un viaggio esoterico che potrebbe distruggere, un viaggio verso territori inesplorati, e perciò mi sembra che quello che Artaud cerca sia qualcosa che supera il teatro e che assomigli a una vita organica, con il respiro che si intona al corpo, al vuoto, al mondo: “Bisogna che Gallimard sappia che la Rivoluzione cova dappertutto e che è una Rivoluzione per la cultura, DENTRO la cultura e che non c’è che una sola cultura magica tradizionale, e che la follia, l’utopia, l’irrealismo, l’assurdo stanno per diventare realtà”, scriveva Artaud in una lettera da Città del Messico a Jean Paulhan, citata nell’introduzione.

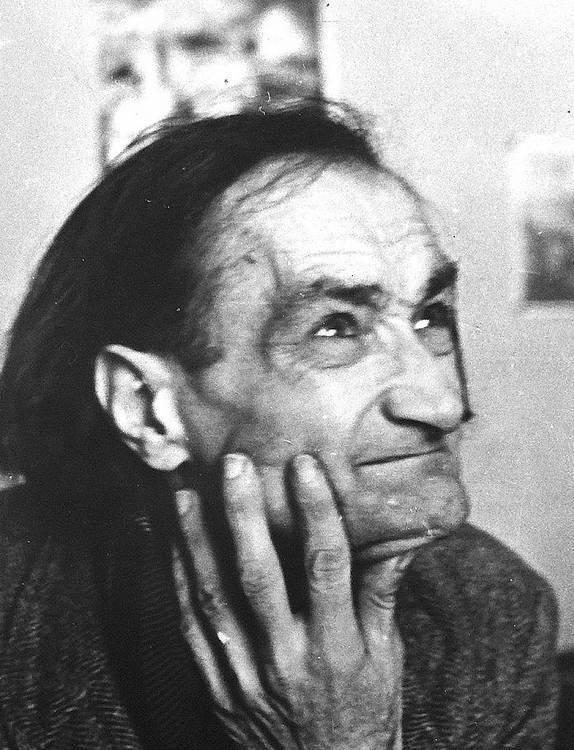

Una scena di Giovanna d’Arco.

Nuovo concetto di cultura, contro il progresso. Alchimia. “La cultura razionalista dell’Europa ha fallito, e io sono venuto nella terra messicana per cercare le basi di una cultura magica che possa ancora far sgorgare delle forze dal suolo indio” (conferenza Surrealismo e Rivoluzione).

“Quando si parla, oggi, di cultura i governi pensano ad aprire scuole, a far andare le macchine da stampa, a far scorrere l’inchiostro tipografico, mentre per far maturare la cultura bisognerebbe chiudere le scuole, bruciare i musei, distruggere i libri, spezzare le rotative delle tipografie” (L’uomo contro il Destino).

“Questa idea della vita è magica, suppone la presenza di un fuoco in ogni manifestazione del pensiero umano; e questa immagine del pensiero che prende fuoco, a tutti noi, oggi, sembra contenuta nel teatro; e crediamo che il teatro sia fatto per manifestarla. Ma oggi la maggior parte della gente pensa che il teatro non abbia niente a che vedere con la realtà. Quando si parla di qualcosa che caricatura la realtà, tutti quanti pensano che è teatro; mentre siamo in molti in Francia a credere che solo il vero teatro può mostrarci la realtà”. (Il teatro e gli dei).

“Il vero teatro, come la cultura, non è mai stato scritto” (Il teatro e gli dei).

Quindi: teatro oltre il teatro, teatro come viaggio non in cerca di teatro, ma di qualcos’altro.

“Ora, la conquista del Messico moderno, e il contributo di importanza capitale che oggi può recarci, consistono proprio nella scoperta delle forze analogiche, grazie alle quali l’organismo dell’uomo funziona in accordo con l’organismo della natura. E lo comanda. E nella misura in cui scienza e poesia sono una sola e medesima cosa, questo è tanto affare dei poeti e degli artisti che degli scienziati” (Ciò che sono venuto a fare in Messico). In questo discorso Artaud fa spesso riferimento alla nuova scienza, che scopre forze sconosciute, “altre forze sottili che non appartengono ancora al regno della scienza, ma che potranno entrarvi, un giorno. Queste forze appartengono al regno animista della natura, quale la si conosceva nei tempi pagani” (Ibidem): e qui le suggestioni possono essere molte, dalla scienza delle particelle a credenze, appunto, della magia naturale.

Poco dopo: “Si tratta, insomma, di resuscitare la vecchia idea sacra, la grande idea del panteismo pagano sotto una forma che non sarà più religiosa, questa volta, ma scientifica. Il vero panteismo non è un sistema filosofico, è solo un mezzo di investigazione dinamica dell’universo”.

Nel panteismo, nella ricerca di radici metafisiche, nei riti ci si può perdere. L’Europa in quegli stessi anni si stava smarrendo dietro le adunate al seguito di simboli celtici, del sole, dell’energia nascente. E si stava perdendo per strappare alla natura il segreto delle particelle e farne armi di distruzione.

Artaud in Messico viene descritto così da un traduttore e poeta che gli fu vicino, Luiz Cardoza y Aragon: “calcinado por la droga y el sufrimento […] Era delgado, eléctrico y centelleante”, bruciato dalla droga e dalla sofferenza (…) era magro, elettrico e scintillante.

La strada dello sprofondamento nell’arché fa perdere, farà perdere Artaud, ma ci regalerà anche visioni capaci di spostare la nostra abituale percezione delle cose, suggestioni per immaginare, o anche solo desiderare, un teatro, e un mondo, una conoscenza, delle relazioni diversi. Non si può tacere che molte di queste sue ricerche oggi sarebbero bollate come eterodosse, new age, accusate di minoritarismo “fricchettone”, di evasione, antisocialità, misticismo, esotismo. Eppure esse, con la sofferta vicenda dell’uomo Artaud, la sua follia, testimoniano una ricerca di purezza, di orizzonte, che poco si adatta alla brutalità di una realtà che divide, esclude, impera.

Nota Marcello Gallucci nella prima introduzione: “In questa esemplare messa in opera della distanza Artaud si trova al centro di un processo che non è di negazione del reale, ma piuttosto di ostinata lettura a più livelli della realtà”. E suggella: “Alla fine del viaggio, sarà egli stesso la sua opera”.

“Si è dimenticato – scrive Artaud – che il teatro è un atto sacro che impegna tanto chi lo vede che chi lo esegue, e che l’idea psicologica fondamentale del teatro è questa: un gesto che si vede e che lo spirito ricostruisce in immagini ha lo stesso valore di un gesto che si fa”. Provate, a cambiare la parola teatro con la parola vita: leggerete una forte proposizione contro la rappresentazione, contro la nostra società dell’apparenza e della trasparenza.

Per tornare a quel vecchio libro dalla copertina staccata, pieno di segni e orecchie, che testimoniavano la difficoltà di un ventenne a allargare il suo mondo fino al “doppio” di Artaud e per tornare al teatro teatrale e al suo rapporto con la vita. Un brano, dei più facili e comprensibili, ho sempre amato e ricordato: “I teatri, cinema, sale da ballo e case chiuse di Parigi hanno fatto nel corso del mese scorso, un abbozzo larvato di sciopero […] E tutti gli attori di Parigi rimessi in libertà e diventati se stessi hanno potuto trovare, durante quelle ore, per esprimersi, qualcosa d’altro che il grossolano linguaggio da selvaggi, a cui ci avevano abituati. […] Gli attori che in interminabile processione invadevano i caffè potevano finalmente sentire il linguaggio della vita e della strada, a quell’ora libera in cui l’uomo restituito a se stesso trova per dire il più semplice ‘ buon giorno’ una inaudita ricchezza di intonazioni” (maggio 1932, Lo sciopero dei teatri).