Tra i film più belli del 2021 ci sono tre opere molto diverse, che tuttavia sembrano dialogare intorno a come oggi si possa ripensare il cinema in quanto immagine del tempo. Si tratta di Petite Maman, di Céline Sciamma, Madres Paralelas, di Pedro Almodóvar, e È stata la mano di Dio, di Paolo Sorrentino.

La madre è il comune nucleo simbolico e formale attorno al quale questi lavori ruotano, in due casi fin dal titolo. Ma la madre non funziona semplicemente da contenuto, evento emotivo, o ricordo, bensì come immagine costitutiva e strutturante. La presenza di una situazione materna variamente modulata (ora sviluppata come espediente fiabesco, ora come dispositivo drammatico di intreccio, ora come messa in scena del passato) opera come varco dove scavare, anzitutto in senso filmico, possibilità diverse di riconsiderazione e di rielaborazione formale del passato.

Sia Sciamma, che Almodóvar che Sorrentino hanno costruito trame originali piene di sdoppiamenti, ripetizioni e elementi trattati in maniera seriale e parallela; è come se la finzione, attraverso le simmetrie, costruisse effetti di tensione per via di immagini che a forza di riflettersi possono scoprirsi nuove e diverse. L’immagine si sdoppia, dunque, non per gusto di maniera e autocitazione, ma per riguardare ciò che appariva noto, identico, e che tuttavia può rivelare occasioni di entrata in contatto con un passato rimasto invisibile perché troppo velocemente sotterrato da un trauma. Si tratta di un cinema, dunque, orientato al doppio come imprevisto che procuri consistenza di sguardo e di tempi, e contemporaneamente faccia vedere e rivedere la figura della madre e, per suo tramite, la storia.

Petite maman (Sciamma) prende più alla lettera questa istanza, facendolo in modo paradossalmente fiabesco, perché ricostruisce una vicenda piena di motivi magici e favolosi, tesi a realizzare vertigini visive, come se ci vedessimo doppio, o come se ci vedessimo vedere.

In seguito alla morte della nonna materna, la piccola Nelly (Joséphine Sanz) è portata nella vecchia casa dove la madre ha trascorso l’infanzia, vale a dire esattamente gli anni corrispondenti all’età che ha adesso la bambina. Mentre i genitori puliscono l’abitazione, Nelly esplora i dintorni, avventurandosi in un bosco dove incontra un’altra bambina, Marion (Gabrielle Sanz) identica a lei. Difatti, senza che la magia sia esplicitata, e dunque come se il film agisse alla maniera di un incantesimo a cui partecipiamo anche noi spettatrici e spettatori, quella nuova amica/gemella con cui parlare, giocare e scambiarsi impressioni del mondo è proprio la madre di Nelly, una piccola mamma, petite maman, per l’appunto. Le immagini, come in parte accadeva anche nella serie TV Les Revenants a cui Sciamma ha collaborato, agiscono su di noi facendoci fare esperienza del passato sotto forma di un’immagine sdoppiata che ritorna alla vita, incantandoci e contemporaneamente turbandoci:

Vederci doppio, dunque, come accade anche nel film di Almodóvar, serve a procurare il senso mai comodo di un’empatia straniante con il racconto. Riconoscimento e distanza si abbracciano. Proprio questo illusionismo surreale e controverso diventa la strategia drammatica e visuale attraverso cui il passato non solo è disseppellito, ma ricomincia a esistere parlando alla vita presente, affrontandola, e interpellandola. Un po’ come accadeva anche nella sequenza del ritrovamento dei due amanti seppelliti dalla lava a Pompei, a cui assistono, visitando gli scavi, i protagonisti di Viaggio in Italia (1954) di Rossellini; e a cui assisteranno anche i protagonisti degli Abbracci spezzati (2009), di Almodóvar, riguardando proprio il film di Rossellini. Mentre sotto i loro occhi si compiono immagini che torneranno anche in Madres paralelas, durante la scena degli scavi e del ritrovamento degli uomini trucidati dai franchisti all’epoca della Guerra Civile. È un incrocio continuo di immagini che si rispecchiano dentro altre immagini e di occhi che si guardano o persino si anticipano, da un tempo all’altro, creando così l’effetto di un passato che non ritorna come déjà-vu, ma agisce, in senso filmico, come sincronismo vitale, tra temporalità rimesse in prospettiva e restituite alla parola e alla vista attraverso le simmetrie.

Le protagoniste del film di Pedro Almodóvar sono Janis (Penelope Cruz) e Ana (Milena Smit). Appartengono a due generazioni diverse e le loro vite si intrecciano e si sovrappongono da quando fanno amicizia durante il parto. Il topos del figlio scambiato (la figlia in questo caso), e la scelta sofferta di Janis di restituire a Ana, che intanto ha perduto la bambina, la sua vera figlia, formano un plot sentimentale e romanzesco solo apparentemente ingenuo, perché il film reinventa un sistema complesso di immagini ricorrenti. Così, gli scambi e le simmetrie sono tenute assieme attraverso la madre, che agisce come dispositivo visuale (sottolineato anche dai rimandi continui alla fotografia: nella professione stessa di fotografa di Janis, come nel riferimento a un ritratto famoso fittiziamente riferito a sua madre):

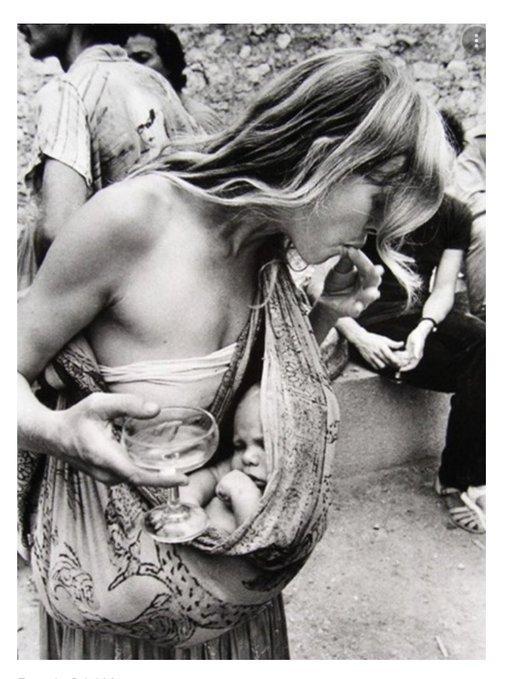

Oriol Maspons, “Les Festas Hippies” (1976).

L’immagine della madre, dunque, come cifra di un’alterità (pure politica, all’epoca della dittatura); e, cinematograficamente, come sistema di consistenza e coesistenza tra livelli temporali diversi e lontani riavvicinati dal cinema, anche grazie al montaggio, e a una fotografia tesa a restituire, visivamente, un effetto vintage iperrealistico, che deve farci notare l’arte, la ricostruzione, senza farci dunque dimenticare che non siamo in una gita nostalgica nel passato, ma stiamo dando al passato una vita nuova, e di secondo grado, come se le ossa e le case dei morti non avessero mai smesso di vivere:

“Petite maman”.

“Madres Paralelas”.

“È stata la mano di Dio”.

Sia in Petite maman, sia in Madres Paralelas e in È stata la mano di Dio passato e presente sono stati separati violentemente da un trauma, che vale non solo come aggressione improvvisa e inaspettata di un equilibrio, ma come cancellazione della parola, dello sguardo, del ricordo. Madres Paralelas e È stata la mano di Dio hanno entrambi una struttura fortemente bipartita, con una seconda parte che rovescia inaspettatamente il registro della prima parte, rendendo visibile, e dunque anche elaborabile, un trauma nascosto, disseppellito e, finalmente messo in scena.

L’immagine della madre, nei film di Sciamma, Almodóvar, Sorrentino, non agisce come mito personale perturbante, ma come immagine tempo, rigeneratrice di possibilità nuove di far vivere il passato. Tant’è vero che in ciascuno dei tre casi si incontrano madri bambine (Petite Maman) o ragazzine (Madres Paralelas) o ironiche e buffone, come in È stata la mano di Dio, dove si svelano alcuni motivi attorno ai quali il cinema di Sorrentino lavorava da sempre, con le sue trame così surreali, così tese a mostrarci come le vite umane non abbiano una plot line consequenziale e sensata, ma spesso possono interrompersi, sparire. Proprio come è accaduto ai genitori di Paolo Sorrentino, morti assurdamente per le esalazioni di una caldaia, durante una vacanza in montagna a cui avrebbe dovuto partecipare anche il figlio, diciassettenne, se non fosse stato appunto per una partita del Napoli, con Maradona in campo, che lo ha trattenuto in città, salvandogli paradossalmente la vita. È stata la mano di Dio, però, non è un film autobiografico (e basta), e nemmeno è un film su Maradona. È una delle dichiarazioni di amore più grandi inventate dal cinema in onore di due genitori perduti, soprattutto di una madre, che non funziona come contenuto ma come cifra formale che dà forza di racconto e di stile all’intero film.

«Tu cosa hai da dire?», chiede il personaggio del regista Antonio Capuano al giovane protagonista desideroso di imparare come si fa a girare. Per dire la cosa più assurda e terribile che gli è accaduta e che lo ha fatto diventare regista, Sorrentino, in quanto autore del film, imbastisce il registro dello scherzo e dell’assurdo umoristico, nella sua opera che è la più tragica eppure anche la più divertente di tutti. La regia compie, in termini formali, precisamente quello che fa il personaggio della madre dentro la storia. La madre che il film fa stare in scena tutto il tempo attraverso situazioni e immagini che la ritraggono come un’artista della leggerezza di vivere, dunque mentre ride in motorino, fa scherzi telefonici alla vicina, butta in aria le arance, come una giocoliera, oppure organizza una beffa con un finto orso ai danni del marito, che come ultima cosa, prima di morire in ospedale, dice, proprio a lei: «non fare scherzi!».

«Non me li hanno neanche fatti vedere» grida il protagonista di È stata la mano di Dio, riferendosi ai corpi dei genitori. Ecco, proprio in quel trauma, si trova il punto cieco dove comincia questo cinema, così pieno di piccole madri che ricominciano a parlare, a rendere presente e visibile la storia, il passato. E a sorridere.