Ciò spiega e giustifica la sensazione, così diffusa, che qualcosa in quel conflitto ci tocchi e ci riguardi. Ed è resa più intensa oggi dalla presenza, nel nostro spazio domestico, di persone provenienti dall’Ucraina, prima come immigrati, ora come profughi.

Il ritorno della guerra in un’Europa che per due anni ha cercato di strappare vite alla pandemia, riaccende il dibattito politico in privato e in pubblico. Le analisi storiche, economiche, sociologiche non permettono di sfuggire ad altri dilemmi: etici ed etologici, psicologici ed antropologici. Bisogna ammettere, ancora una volta, lo scacco delle “magnifiche sorti progressive” del Novecento.

In Europa, dopo un’epoca sospesa nell’equilibrio del terrore del pericolo atomico, dagli anni Sessanta agli anni Novanta la guerra fredda aveva catalizzato e insieme congelato la riflessione sul tema. La competizione tra i due blocchi correva sottotraccia, affidata allo spionaggio e ai servizi segreti, relegata al grande schermo, evocata dalle trame dei romanzi. Ma la svolta del 1989, simboleggiata dalla caduta del muro di Berlino, scuote gli equilibri. La guerra del Golfo toglie ogni illusione di fine della storia, il conflitto jugoslavo, che pure rimarrà regionale, riporta la guerra sul suolo europeo. Si rivedono rifugi, uomini stremati attaccati al filo spinato, macerie, donne e bambini in fuga, criminali con in mano teste mozzate.

L’esplosione delle Torri Gemelle, nel 2001, conferma e annuncia le mutazioni dell’evento bellico nell’era globale. “Non si tratta né di un’aggressione esterna né dell’aggressione di uno stato sovrano da parte di un altro stato sovrano. L’undici settembre non rappresenta neppure una seconda Pearl Harbor. L’attacco non ha riguardato l’apparato militare americano, ma civili innocenti” scriveva il sociologo Ulrich Beck. Diventa ancor più evidente il processo in atto che priva lo stato-nazione del controllo sulla guerra. Il conflitto si individualizza, gli attentati, nelle capitali europee, tra il 2015 e il 2017, esaltano il potere bellico di un solo individuo.

Gli attacchi kamikaze durante la fase dello scontro tra Occidente e Islam sono diretti da organismi non territoriali decentrati che animano il terrorismo transnazionale. Il meccanismo si è pervertito: il carnefice e la vittima sono una persona sola. La decapitazione, “all’inizio dell’epoca moderna la pena di morte più diffusa in Europa”, scrive Julia Kristeva in La testa senza il corpo, era un rituale di cui avevamo ormai perso memoria.

Slittamenti semantici e temporali, spaziali e simbolici ben rappresentano la difficoltà epistemologica nell’affrontare il tema guerra. Le guerre contemporanee mescolano modernità e barbarie, replicano ogni forma dell’evento bellico: dalla guerra di trincea all’assedio delle città, dal bombardamento aereo alla guerriglia nel villaggio del contadino-soldato. Prive di obiettivi raggiungibili, apocalittiche e anacronistiche, rievocano le guerre di liberazione patriottica e attingono i loro ideali dal passato: nazionalista, comunista, nazista.

Quando ci imbattiamo nell’anarchia del fenomeno guerra, ecco che appaiono i “mostri” che sfuggono alle ragioni che l’hanno voluta, ecco quel “fondo limaccioso” di cui parlava Claudio Pavone, quel “di più” che pare affiori durante una sorta di parentesi della civiltà. Sono le mani legate e il colpo in fronte dei civili ucraini, gli spari alle gambe dei soldati russi prigionieri, è la carezza di Ratko Mladić sulla testina bionda del ragazzino di Srebrenica che dà il via alla mattanza, è il dente d’oro cavato al talebano morto nella fortezza di Mazar-I-Sharif dopo il massacro dei prigionieri. È quel “di più” che diventa essenziale. È l’orrore “inutile” davanti al quale ci si ritrae, qualcosa di non spiegabile, non immaginabile, di non razionalizzabile. Perché, forse, non è la scarica di adrenalina finale che annuncia la pace, ma l’impronta, la zampata ultima che non riesce a nascondere quanto fino a quel momento è avvenuto.

A lungo rimossa, considerata un tema storicamente superato, la guerra di nuovo ci accompagna e, seppure in uno scenario profondamente mutato, è stata riabilitata. Riconquistata la sua quotidianità, ribadita la sua continuità, occupa uno spazio culturale importante del nostro contemporaneo. Perché “entrare in guerra”, “abituarsi alla guerra”, “fare la guerra” non è un’azione che si consuma in un solo momento, è un processo di lunga durata, il prodotto di una incubazione lenta, di infiniti shock grandi e piccoli. Anche il “ritorno della pace”, “la fine delle operazioni militari” non avviene in un attimo, ha i suoi tempi di ri-adattamento – e nel sonno gli incubi si rivivono per decenni.

Ascoltare le ragioni delle diverse parti, raccontare la molteplicità dei punti di vista espone al sospetto: riconoscere la similitudine del nemico depotenzia il desiderio di combattere, come nella straordinaria scena in Lettere da Iwo Jima, nella quale i soldati americani scoprono che le lettere, scritte a casa dai soldati giapponesi, sono uguali alle loro. Contengono le stesse emozioni, le stesse paure. Impossibile non capirsi.

Ragioni e spiegazioni, narrazioni e ricostruzioni. Come se nella preparazione della devastazione si potesse scoprire il fattore capace di spiegare il passaggio, accompagnato da conferenze fallite e neutralità scalfite, coincidenze internazionali e nazionali, da sporadici episodi di violenza allo scontro armato.

La potenza del sentimento della paura agisce come uno strumento di propaganda capace di amplificare i traumi del passato e i timori del futuro, di unificare su uno schermo gigante le proiezioni del singolo. Fino a un climax dove passare all’azione pare un rilascio pulsionale e, dopo un paradossale momento di sospensione e di quiete, un rilassamento fasullo, può iniziare il massacro.

La guerra moderna come malattia della civiltà (a c. di Nicole Janigro, Bruno Mondadori, 2002), raccoglie testi di psicoanalisti e filosofi, etologi e antropologi. Insieme ad altri proponiamo ai lettori di doppiozero alcuni di questi testi.

Noi e la morte

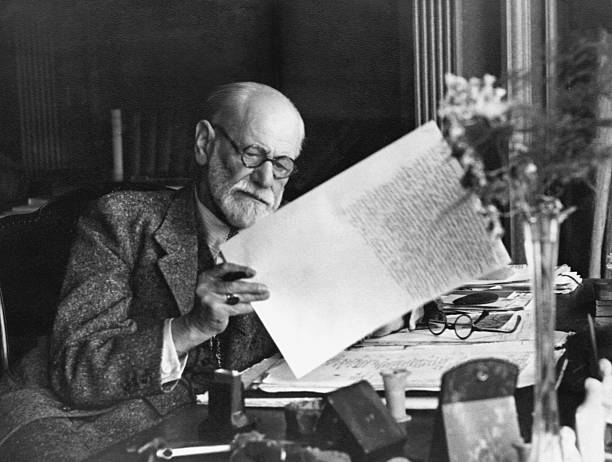

Di Sigmund Freud

Onorati Presidenti e cari Fratelli!

vi prego di non credere che abbia dato un titolo così tremendo alla mia conferenza in un accesso di malizia. Sono consapevole che vi sono molte persone che non vogliono sentir parlare della morte, forse anche tra voi, e volevo evitare di attrarre questi fratelli nella trappola di un’ora così penosa. Avrei potuto inoltre cambiare l’altra parte del mio titolo e, invece di “Noi e la morte”, avrei potuto chiamarlo “Noi Ebrei e la morte” poiché il rapporto con la morte che io tratterò al vostro cospetto riguarda assai di frequente e nel modo più particolare proprio noi ebrei.

Sarà per voi facile indovinare cosa mi ha condotto alla scelta di questo tema. Il tema della mia relazione è conseguenza della tremenda guerra che infuria in questo periodo e che priva noi tutti di qualsiasi orientamento nella vita. Credo di aver notato che fra tutti i motivi di sconcerto c’è in primo luogo il cambiamento dl nostro atteggiamento nei confronti della morte.

Qual è infatti il nostro atteggiamento nei confronti della morte? Io ritengo che sia molto strano. Noi ci comportiamo in generale come se volessimo eliminare la morte dalla vita; la vogliamo, per così dire, seppellire sotto il silenzio; pensiamo ad essa come a qualcosa di morto! Ovviamente questa tendenza non si può imporre in maniera indisturbata. La morte si fa sentire a noi occasionalmente, ed allora siamo profondamente scossi e come strappati dalla nostra sicurezza da qualcosa di straordinario. Noi diciamo: “Tremendo!” se un aviatore temerario o un alpinista precipitano, se il crollo di un’impalcatura seppellisce tre o quattro operai, o quando l’incendio di una fabbrica provoca la morte di venti giovani apprendiste, o ancora se una nave con parecchie centinaia di passeggeri fa naufragio.

Ma soprattutto siamo colti di sorpresa se la morte colpisce uno dei nostri conoscenti, se, per esempio, questi è uno dei Fratelli della Loggia teniamo una seduta commemorativa in segno di lutto. Ma nessuno potrebbe arguire dal nostro comportamento che riconosciamo la morte come una necessità, che abbiamo la sicura convinzione che ognuno di noi è debitore alla Natura della propria morte. Al contrario, noi troviamo una spiegazione che derubrica questa necessità a casualità.

Colui che lì giace morto si è preso un’infezione polmonare, che certamente non era necessaria; quell’altro era già da tanto tempo molto malato, solo che non lo sapeva; un terzo era già vecchissimo e pieno di acciacchi. (Contro ciò l’avvertimento: “On meurt à tout âge”.) Se si tratta magari di uno di noi, di un ebreo, allora si dovrebbe giungere all’idea che questi non muore mai di morte naturale. Come minimo lo ha rovinato un medico, altrimenti sarebbe vissuto a lungo. Si ammette certamente che alla fin fine si deve pur morire, ma questo “alla fin fine” lo intendiamo come situato in lontananze imprevedibili. Se si chiede l’età ad un ebreo, costui risponderà di avere dai sessanta (circa) ai centovent’anni.

Nella scuola psicoanalitica che, come sapete, io rappresento, si è osato affermare che noi – ognuno di noi – non crediamo in fondo alla nostra propria morte. Sì, che questa è per noi persino inimmaginabile. In tutti i tentativi di raffigurarci come andrà dopo la nostra morte, chi ci piangerà ecc., possiamo notare che noi siamo ancora lì in qualità di spettatori. Ed è anche realmente difficile far capire al singolo questa convinzione. Anche quando si trova in circostanze che gli consentirebbero di fare l’esperienza decisiva, resisterà ad ogni evidenza.

Se si parla invece della morte di un altro si può dire che a questa pensa solo l’uomo insensibile e malvagio. Uomini più sensibili e migliori, come siamo noi tutti, recalcitrano di fronte a pensieri del genere, soprattutto quando dalla morte dell’altro potrebbe derivare per noi qualche vantaggio in libertà, posizione e patrimonio. Se si verifica però il caso che l’altro muoia, noi lo ammiriamo quasi come un eroe, come qualcuno che ha compiuto qualcosa di straordinario. Se eravamo suoi nemici ci riappacifichiamo con lui; ritiriamo le nostre critiche contro di lui: “De mortuis nil nisi bene”, e volentieri lasciamo che sulla sua pietra tombale vengano celebrate le sue lodi. Al contrario ci sentiamo del tutto inermi quando la morte coglie una delle persone a noi care, un genitore, un coniuge, un fratello, un figlio o un amico. Seppelliamo con lui le nostre speranze, le nostre ambizioni, le nostre gioie; nessuno e niente può consolarci e ci rifiutiamo di sostituire la persona perduta. Ci comportiamo quindi come uno degli Asra che muoiono insieme con la persona a loro cara.

Ma questo nostro atteggiamento verso la morte ha conseguenze importanti sulla nostra vita. Questa si impoverisce e perde interesse. I nostri legami sentimentali, l’insopportabile intensità del nostro dolore, ci rendono vili, inclini ad evitare pericoli per noi e per i nostri cari. Non osiamo prendere in considerazione una serie di imprese che sono comunque inevitabili come, ad esempio, tentativi di volo, viaggi in paesi lontani, esperimenti con sostanze esplosive. Siamo paralizzati dal pensiero di chi potrà sostituire il figlio per la madre, il marito per la sposa, il padre per il figlio se per caso dovesse succedere una disgrazia e, tuttavia, tutte queste imprese sono necessarie. Conoscete certamente il motto anseatico: “Navigare necesse est, vivere non est necesse!” E rammentate, al contrario, ciò che dice uno dei nostri caratteristici aneddoti ebraici: il figlio precipita da una scala e rimane al suolo privo di coscienza e la madre si reca dal rabbino per chiedere consiglio ed aiuto. “Mi dica, signora” – chiede il rabbino – “come mai un bambino ebreo è salito su una scala?”.

Torno a dirvi, allora, che la vita perde in interesse e contenuto allorquando la posta in gioco più alta, vale a dire la vita stessa, viene esclusa dalle sue battaglie. Questa diventa vuota ed insignificante come un flirt americano in cui sin dall’inizio è chiaro che nulla accadrà, a differenza di un rapporto amoroso continentale in cui entrambi i partners devono continuamente vigilare sul pericolo in agguato. E per compensare l’impoverimento della nostra vita siamo costretti a rivolgerci al mondo della finzione, alla letteratura, al teatro. Sul palcoscenico troviamo uomini che sanno ancora morire e sono ancora capaci di uccidere. Qui noi esaudiamo il nostro desiderio che la vita stessa, in quanto posta in gioco per eccellenza, si mantenga in vita, ed oltre a questo anche un altro. In verità noi non avremmo niente contro la morte se questa non ponesse fine alla vita, quella vita che possediamo come esemplare unico, singolare. È veramente troppo triste che nella vita tutto debba svolgersi come in una partita a scacchi dove una sola mossa falsa ci può costringere alla resa, con la differenza che non possiamo iniziare una seconda partita di rivincita. Nel mondo della finzione, invece, troviamo quella molteplicità di vite di cui abbiamo bisogno. Moriamo insieme con un eroe e nello stesso tempo gli sopravviviamo e moriamo, eventualmente, ed in maniera innocua, con un secondo eroe una seconda volta.

Cosa ha mutato dunque la guerra nel nostro atteggiamento verso la morte? Moltissimo. Le nostre convenzioni sulla morte – come le chiamo io – non possono più reggere. Non si può più chiudere gli occhi, bisogna credere ad essa. Ora si muore realmente, e non muoiono più singole persone ma, spesso, decine di migliaia in un solo giorno. La morte non è più un caso. Può di certo sembrare ancora casuale che un proiettile colpisca quella o quell’altra persona, ma il ripetersi così frequente dello stesso fatto pone fine all’impressione di casualità. La vita ridiventa allora interessante ed ha ritrovato tutto il suo contenuto.

“Una generazione che era ancora andata a scuola col tram a cavalli, si trovava, sotto il cielo aperto, in un paesaggio in cui nulla era rimasto immutato fuorché le nuvole, e sotto di esse, in un campo magnetico di correnti ed esplosioni micidiali, il minuto e fragile corpo dell’uomo”. Con la Grande Guerra, scrive Walter Benjamin in Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nicola Leskov, inizia un processo che non si è più arrestato. Distruzioni che non si sarebbero mai potute immaginare rivelano le potenzialità catastrofiche della modernità. Mutano le forme dell’esperienza. E la capacità di raccontare: “la gente tornava dal fronte ammutolita”.

La guerra rende universale il senso di vulnerabilità al centro del pensiero psicoanalitico, la sua violenza evoca la teoria delle pulsioni di Freud. La condizione del soldato in trincea, passivo e inerme, sconvolge i concetti del virile e del femminile. Le “nevrosi di guerra” richiedono una cura nuova, attenta alla dimensione psicologica.

“La guerra a cui non volevamo credere è scoppiata, e ci ha portato … la delusione. Non soltanto è più sanguinosa e rovinosa di ogni guerra del passato, e ciò a causa dei tremendi perfezionamenti portati alle armi di offesa e di difesa, ma è anche perlomeno tanto crudele, accanita e spietata quanto tutte le guerre che l’hanno preceduta. Essa infrange tutte le barriere riconosciute in tempo di pace […], disconosce le prerogative del ferito e del medico, non fa distinzione fra popolazione combattente e popolazione pacifica, viola il diritto di proprietà. Abbatte quanto trova sulla sua strada con una rabbia cieca, come se dopo di essa non dovesse più esservi avvenire e pace fra gli uomini”.

Scrive così Freud nel 1915, nella prima parte delle Considerazioni attuali sulla vita e sulla morte, mentre nella seconda parte riprende, con qualche significativa modifica, Noi e la morte, testo della conferenza tenuta a Vienna, il 16 febbraio del 1915, per i membri del B’nai B’rith, un’associazione umanitaria austriaco-ebraica. Inizialmente Freud si sente attratto dalla guerra, assume un atteggiamento patriottico, superficialmente acritico, ma le Considerazioni sono già il segno del ripensamento che segue l’infatuazione (cfr. Ernest Jones, Anni di guerra (1914-1919) in Vita e opere di Freud). In una Vienna plumbea e impoverita – a Freud non piaceva fare l’analisi in inglese, ma gli stranieri sono gli unici che pagano –, distingue tra chi è in guerra e rischia la propria vita e quelli che, come lui, sono rimasti a casa e temono per la vita dei propri cari.

La Grande Guerra cubista ha sconvolto la concezione umana del tempo e dello spazio, i suoi traumi hanno fornito nuovo materiale psichico per la clinica di psichiatri, psicoanalisti, psicologi. Tutti i più stretti collaboratori di Freud – Abraham, Simmel, Tausk –, lavorarono con i soldati affetti da nevrosi traumatica (cfr. Eli Zaretsky, I misteri dell’anima. Una storia sociale e culturale della psicoanalisi). Nel pensiero di Freud, negli anni Venti, la teoria dei due istinti di Eros e di Thanatos sostituisce quella della libido e dell’istinto di autoconservazione. Le sue riflessioni sono attraversate da intuizioni profonde sul caos emotivo che l’evento bellico provoca, sulla morte di massa che porterà all’esclusione della morte reale dallo scenario del moderno, e infine trovano uno sbocco nelle elaborazioni sull’aggressività.

Sulla guerra Freud ha scritto in realtà poco.

Nel molto letto e citato, ancora oggi, scambio epistolare con Einstein del 1932, Perché la guerra?, le suggestioni più stimolanti sono quelle che riguardano la “visione” della guerra, l’insopportabilità delle sue “degradazioni estetiche”, l’importanza dell’immaginario nell’agire di massa. Sul piano della prevenzione Freud ammette l’impotenza: interiorizzare l’aggressività, lasciare spazio alla morte, può avere un effetto sul singolo, non sulla collettività. La guerra rimane un “mistero”, dobbiamo dirci pacifisti, scrive Freud a Einstein, perché “la guerra contraddice nel modo più stridente tutto l’atteggiamento psichico che ci è imposto dal processo di incivilimento”.