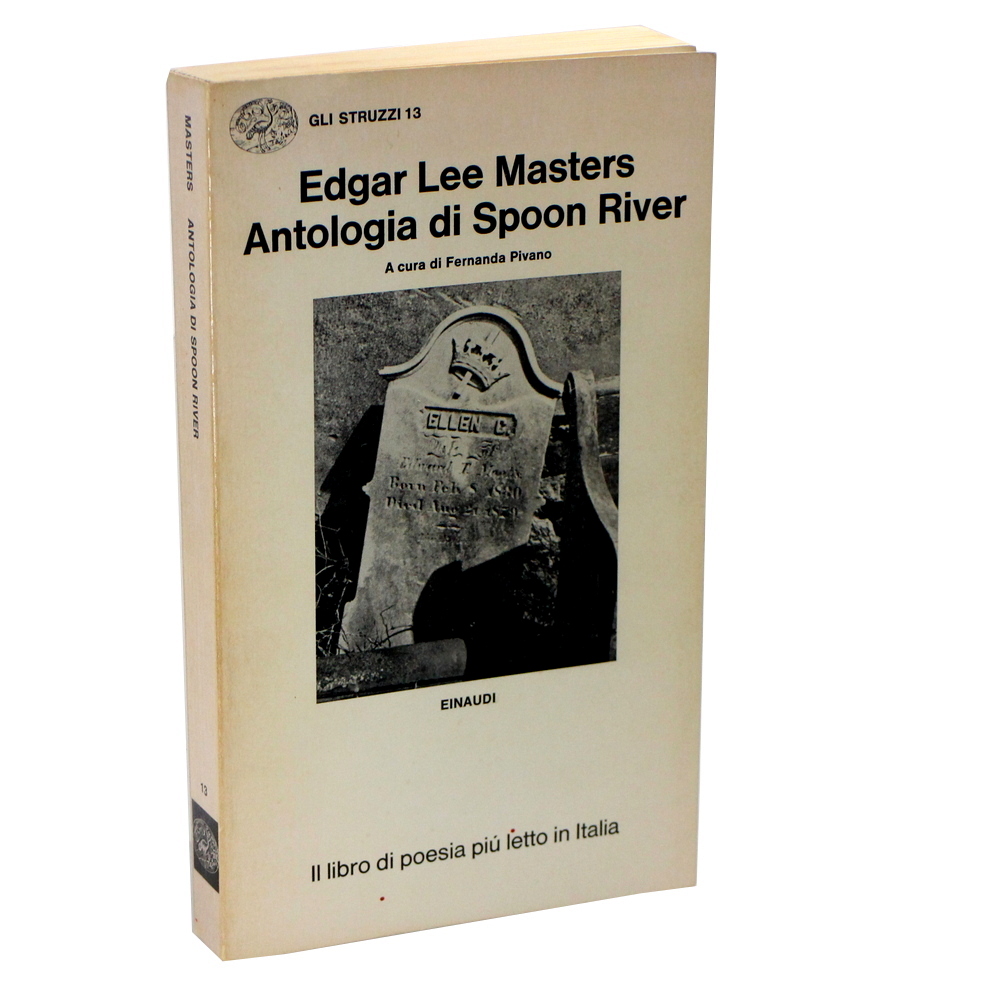

Aggiriamo ogni cenno alla biografia di Edgar Lee Masters, cui è bene siano deputati altri contesti qualora il lettore sia interessato, per entrare subito nel cuore del suo capolavoro, ovvero l’Antologia di Spoon River (1914-1915).

A Spoon River v’è una collina in cui è sito il cimitero del villaggio e lì i trapassati narrano di sé attraverso un mosaico di epitaffi; ogni vita reca pennellate dell’intera, monumentale (nel doppio significato di imponente e di avello) raffigurazione che sembra essere un plesso nervino, un tessuto ancora vivo, di vite che sono state in dialogo tra loro nel proprio corso terreno e vi rimangono ora attraverso una sorta di eco di ciò che furono e che si propala a chi voglia coglierne il racconto/testimonianza. È così che ogni esistenza sfugge al buio greve dell’oblio per mezzo di queste narrazioni in versi, sia nella costruzione immaginifica (nell’espediente letterario) del genio poetico di Masters, sia, in maniera ancora più significativa, come gesto del rimodellare vite realmente esistite con tutti i loro diversi viatici e tali da essere state di ispirazione “esperienziale” per la stesura dell’Antologia.

Narrazioni in rapporto dialogico e dialettico fra loro, intrecci di vite o vite che si sono sfiorate appena compongono un’opera polifonica in cui ogni voce narra (post mortem) con sincerità, autenticità, i propri drammi e le proprie gioie, gli ostacoli e le sofferenze, gli slanci e le iniziative, gli umani rapporti che recano con sé il significato della condivisione come della lotta di eterogenee forme di volontà e affermazione che duellano tra sé.

Vi sono storie di marginalità, di ombra e luce, di fama e orgoglio, di occasioni perdute e perduti sogni che si assottigliano nel corso di esistenze anonime, uguali, grigie; peccati e virtù di una comunità dell’America di provincia, dove l’iniziativa di uomini d’affari ha edificato piccoli imperi, dove coloro che contano (o contavano) fanno sentire tutto il peso dei propri privilegi, tutta la spiccia sete mercuriale di danaro che schiaccia altre vite o le riduce in miseria; coloro, poi, che salvano un cantuccio sacro, in sé, di libertà e autarchia esistenziale nonostante una vita di stenti e miseria. Si narrano poi amori, amori bestiali e leni, amori infuocati e amori spenti come cenere; piccole storie di riscatto e grandi storie di privazione e tormento. Ogni identità è ben delineata all’interno di una voce che sopravvive alla morte attraverso un lascito che può essere scellerato o saggio, illuminato o anodino, empatico o risentito e rancoroso. Sono altrettanti insegnamenti, questi pezzi di vite che si incastrano come in un grande puzzle di esistenze e condotte spese all’interno del villaggio.

V’è spesso una veridica forma di morale al fondo di queste storie, che non è una morale dogmatica e salmodiante, ma la via di insegnamento di un’intera vita (o l’epitome di un’intera vita) e il racconto di essa che passa dall’apologo alla parabola amara, dalla privazione alla sorgiva bellezza dell’autoaffermazione, quando non rosa questa, da un tempo uniforme e ordinario che affatica e placca iniziativa e speranza esattamente come gli elementi fanno consunta e muschiata la pietra tombale su cui sta inciso il suo fedele resoconto.

È un’opera corale in cui ogni personaggio è chiamato a interpretare e reinterpretare sé stesso nell’ambito di un esatto resoconto (bilancio esistentivo, ovverosia riferito alla concretezza della vita e non ai suoi supposti a priori) di ciò che, nel bene come nel male, ha vissuto e imparato. Spesso gli epitaffi si concludono, infatti, con motti di saggezza e col lascito di poche e veridiche parole che invitano chi ascolta (chi legge) a stare in guardia da false verità, inganni, lusinghe del potere, mancanza di coraggio o, perché no, da una forma di temerarietà che nuoce a una temperata saggezza del giusto mezzo.

Come scriveva Orazio nell’Ode numero dieci del Libro secondo, con vena stoica, occorre praticare un’aurea mediocritas, navigare restando lontani sia dai perigli della riva con i propri aspri scogli, sia dal largo mare con le sue correnti e i suoi venti infidi. La metafora vale per molte delle voci che concorrono alla costruzione dell’opera in argomento, ma questa rimane la testimonianza, anche, di vite che sono andate incontro a esperienze di dissipazione, sperpero, deriva e mancanza di equilibrio. Rimane invece assai sapiente l’invito di Edmund Pollard – uno dei personaggi che concorrono a questa voce plurima in cui emergono forme di conato, rimpianto, scelte scellerate o di temperata saggezza in carattere con una vita vissuta pienamente ma senza bruciore, risentimento e invidia – che è prossimo al concetto di Carpe Diem: non la sua volgarizzazione (e per analogia si pensi all’errore in cui cadono i più considerando la scuola epicurea, invero molto vicina a quella stoica, come portatrice di un semplice invito a godere dei beni materiali senza alcun riguardo per equilibrio e saggezza) ma l’invito sincero a vivere in profondità i gangli di una vita, i centri nevralgici di una Erlebnis non passiva, in modo sensuoso e tale da cogliere il fiore del piacere e partecipare al banchetto della vita come se si fosse sempre l’ospite d’onore e non un imbucato di passaggio. In questo paradigma, che citeremo, l’Anima viene rivendicata come “cosa viva” e necessitante di continuo nutrimento, lontano da ogni angustia e ristrettezza di spirito, come se occorresse essere degli “spendaccioni” di essa… Ed è forse il solo tesoro che più viene speso e meno si assottiglia. Può sembrare estraneo a questo discorso il riferimento a Nietzsche ma ravvisiamo una somiglianza con alcuni passaggi del filosofo tedesco che sono rimontanti alla “fase del fanciullo” e alla poetante bellezza sperimentatrice di esistenze sorgive e non reattive, prodighe di sé e che esprimono un assenso alla vita senza mortifere mediazioni e lambicchi, o biliosi risentimenti, senza, infine, troppe condizioni e scelte condizionali; si veda a tale proposito il significato de “Il sacrificio del miele” nello Zarathustra.

Siamo in zone altre rispetto all’armamentario morale del cattolicesimo più ipocrita e interiorizzante, qui il lascito è un inno alla vita, al suo splendore da attingere con tutta la gamma dei colori di un’esistenza, vivendo non sconsideratamente, ma certo in pienezza e senza rimpianti. Anche lo splendido epitaffio del Suonatore Jones ha qualcosa di analogo, egli non ha avuto padroni, nessun disegno morale da privilegiare, né si è fatto piazzista di se stesso e delle proprie convinzioni, ha vissuto in semplicità e da vagabondo, d’ebbrezza dionisiaca e musica… Ha vissuto traboccando di sé con disinteresse presso il possesso, la ricchezza materiale, la carriera, forme di arrampicata sociale, e ha preferito l’essere all’avere: proprio come fosse uscito da un testo poetico di Esenin. Citiamo proprio l’epitaffio di Edmund Pollard:

“Vorrei aver immerso le mie mani di carne

nei fiori tondeggianti ricchi di api,

nello specchiante cuore di fiamma

della luce vitale, un sole d’estasi.

A che servono petali o antere

o le aureole? Larve, illusioni

del cuore profondo, la fiamma centrale!

Tutto è tuo, o giovane che passi;

entra nella sala del banchetto pensandoci;

non sgattaiolarci come preso dal dubbio

se tu sia il benvenuto – il festino è per te…

È viva la tua anima? Allora che possa nutrirsi…

Tu morrai, non c’è dubbio, ma morrai vivendo

in profondità azzurre, rapito e accoppiato,

baciando l’Ape Regina, la Vita!”

Si è mai visto un più cristallino e vibrante inno alla vita?

Queste esistenze sono la testimonianza di ciò che le ha mosse, della loro volitività o mancanza di essa, dell’esperienza viva che le ha forgiate per versi che non erano prevedibili, o se prevedibili spesso anche sorprendenti nella loro significanza esistentiva. Piccole e grandi storie, personaggi in vista e uomini anonimi o derelitti, individui capaci di coraggio e amore e individui incapaci di osare e provare sentimenti sani e capacità di resilienza, in una sinfonia di vite che parla la lingua di un tempo trascorso ma ancora attuale. Se la morte è il limite fatidico ed estremo di ogni vita, la reale possibilità dell’impossibilità, essa è sempre presente soprattutto quando la vita ha ancora il suo corso (qui vale la nota massima di Montaigne in uno dei suoi Essais), e il gesto di pianificare, costruire, edificare, progettare è forse piccola cose di fronte alla forza creatrice e distruttrice dei destini, ma è il solo modo che si ha per esorcizzarla e nullificarne l’aspetto terrifico e ineluttabile. Vogliamo, a questo proposito, ricordare alcuni passaggi di Machiavelli, autore il cui realismo politico e la cui filosofia sono presi in esame anche da Gramsci, e far riferimento alla trattazione del tema di Virtù e Fortuna: Machiavelli, in modo para-stoico, assegna alla sorte un gran peso, ma designa come suo argine, e corrispettivo nell’azione umana, la Virtù. Una virtù ferma e ingegnosa, versatile e destra, capace di non lasciare alla sorte la sola e ultima parola sull’esistenza. Pare che in questi epitaffi vi sia un dialogo serrato e protratto tra sorte, ineluttabile destino, e azioni e opere che non vanno a recalcitrare ribellandosi ad esso, semplicemente e piuttosto provvedono a limitare la sua gittata di influenza e condizionamento dell’esistenza. E a tale proposito vogliamo citare Seneca dalle sue Lettere morali a Lucilio:

“Nulla di grande c’è mai stato che non abbia avuto un periodo di respiro prima della sua rovina… Nulla dovrebbe essere per noi qualcosa di imprevisto: è quanto mai opportuno lanciare il nostro animo all’attacco per affrontare qualsiasi evento e pensare non a ciò che suola, ma a quel che potrebbe accadere. Che cosa c’è infatti che la Fortuna, quando lo abbia deciso, non possa togliere anche alla prosperità più fiorente… Non sempre ci attacca percorrendo una stessa via e neppure la più frequentata: ora sollecita le nostre stesse mani contro di noi, ora paga delle sue forze, inventa per noi alcune prove senza ricorrere alla fattiva partecipazione di altri. Nessuna circostanza è esclusa: in mezzo agli stessi piaceri nascono ragioni di sofferenza… Bisogna dunque non escludere nulla dalla nostra riflessione e rafforzare l’animo per affrontare tutto ciò che potrebbe accadere…”

Lettere morali a Lucilio, XIV, 90

Qual è dunque il limine preciso tra Destino e Virtù, tra ciò che occorre spietatamente contro ogni nostro buon progetto o intento, abbattendosi su di esso come una sciagura, una rovina e un insulto, devastando ciò che ricade nel raggio di quello che operosamente e con amore per la vita cerchiamo di erigere, dandogli forme familiari e continuità? Una cosa è certa: seppure in Masters aliti un vento gelido e infido nella forma di accadimenti che la volontà dei singoli non possono forse contrastare con successo, egli stesso dona alle voci narranti dell’Antologia una fisionomia tale da ricordare che l’uomo è artefice (Homo Faber?) forse non di tutta la sua vita in blocco, ma di un percorso di espressione della propria volontà e di veri e propri atti di autocoscienza, nella precisa direzione di approssimarsi asintoticamente a ideali che per quanto chimerici, restano di riferimento anche nella sciagura e nella prostrazione.

Questi epitaffi sono la testimonianza di operosità sana e della mancanza di essa, di viaggi e vagabondaggi, derive e dannazione, e la testimonianza che si può operare per il bene finendo col fare il male e viceversa… Il nostro come quello degli altri. In questo campionario di esistenze non v’è spazio per assiomi e leggi, la sola legge che sussiste è quella di una transitorietà che ciascuno interpreta (ha interpretato) a suo modo, con slancio creativo o meno, ma resta la sua voce sincera e tale da lasciare una eco quasi indelebile alla posterità.

Vorremo in questa analisi non avvalerci di tutto l’armamentario laico, secolarizzato e profondamente morale (oleografico?) della memoria come insegnamento ma anche baluardo contro la morte, sia essa sanamente “storica” o declinata in brutte formule di storia “monumentaria”; sia memoria filogenetica, ovvero del sangue e dei geni, sia ontogenetica, ovvero che inerisce lo sviluppo dell’individuo. Vi facciamo solo un doveroso cenno che apre a un paio di prospettive. Si può certo credere che la poesia cimiteriale inglese e poi il Foscolo dei Sepolcri, assieme a tutta la poesia e narrativa gotica, abbiano un rapporto con la morte che si traduce in perturbante, ma operavano anche il tentativo di spossessarla del suo primato di annullatrice, e mostrare l’estasi e il sublime (si pensi al saggio estetico sul sublime di Burke, che lo associava all’orrido e alla dismisura, o quello analogo di Kant in cui il bello è misura, canone, luce, e il sublime eccesso, caos, dismisura) nell’immagine terrena, tutta elegiaca, di una fine macabra ma anche fascinosa, ricca di calamitante attrattiva, come ricongiungimento con un Sacro spesso esule dal percorso della vita o, più semplicemente, in quanto porto sicuro e fine degli affanni terreni; diverso è l’esempio del poeta italiano: qui si tratta di una fine che non è propriamente tale e prende le sembianze di un annientamento sventato dalla memoria che gli altri serbano di noi e in qualche modo sopravvive nelle loro vite.

L’espediente di Masters è neoterico quanto classico assieme. Catabasi o Anabasi, dai Miti Greci, dai Vangeli a Dante, da Coleridge a Rimbaud, da Marlowe a Milton e Goethe, parlano del rapporto tra morte e vita: una formula in cui la morte non ha l’ultima parola sulla vita, anche se la vita stessa è una “corsa verso la morte”, e al centro di questo paradosso crepuscolare, ombre e luci, Bene e Male, trionfo e sconfitta, sempre nel solco di un umano effimero e fragile, ma anche epico. Il ricordo, però, è In Masters la forma di interpretazione e reviviscenza di identità “imperfette”, sia nel senso di incompiute o recanti piccoli e grandi difetti, sia nel senso del tempo della narrazione. Il loro lascito non è un lascito di celebrazione e virtù fatue, maschera borghese di ciò che appare ed è apparso ai loro cari, alle persone vicine e alle consorterie di una vita, e non determinato da ciò che gli altri ricordano, ma voce ultima e genuina di vite che si ripensano mettendosi a nudo oltre convenzioni e ipocrisie.