Angkor. Naissance d’un mythe. Louis Delaporte et le Cambodge (al Musée Guimet di Parigi fino al 27 gennaio) racconta, più che la nascita del mito di Angkor, la costituzione della collezione francese di arte khmer, la più corposa del mondo occidentale. Conosco bene la collezione permanente di questo museo: immaginare di viaggiare nello spazio e nella storia tra India, Tailandia, Cambogia, Vietnam, Laos, Birmania, Cina, Giappone mi riconcilia con l’arte contemporanea. Ma la mostra sulla Cambogia non provoca lo stesso piacere. Il vizio sta nel fatto che la visito pochi giorni dopo aver camminato all’interno dei templi di Angkor, di cui il grande salone centrale del Guimet offre un’installazione ben curata, con le sculture originali incorniciate da calchi di archi imponenti.

Qui vengo attanagliato da un malessere che, faute de mieux, chiamo “mal da Museo di Pergamo”, la sensazione ovvero che queste opere siano collocate nel posto sbagliato, che non dovrebbero essere rinchiuse negli ambienti climatizzati di un museo francese. Il sintomo si aggrava quando m’illudo che Angkor. Naissance d’un mythe mi fornirà gli strumenti critici essenziali per comprendere le circostanze storiche di tale vicenda.

Se una volta ammiravo le opere del Guimet attraverso un criterio storico-geografico o iconografico – quelli più in voga nelle bocche loquaci delle guide – adesso, in modo assai meno sofisticato, mi sembrano dividersi in due grandi categorie. Da una parte ci sono le opere facilmente trasportabili – statue, antefisse, architravi, steli, colonne, teste di Buddha e di Devata, balaustre di serpenti policefali e altri frammenti –, dall’altra quelle troppo grandi per essere portate di peso dalla Cambogia alla Francia come frontoni, archi e torri, e per le quali bisogna accontentarsi dei calchi.

Monsieur Delaporte

Louis Delaporte, un ufficiale di marina che si recò in Cambogia tre volte (1866, 1873 e 1881), si distinse su entrambi i fronti. Se l’arte khmer fu introdotta al pubblico francese da Henri Mouhot quando nel 1863 – l’anno in cui la Cambogia diventa un protettorato francese – pubblica i disegni e le accurate mappe realizzate in loco, fu Delaporte a passare all’atto. Nel 1873 ad esempio torna con ben 102 casse di vestigia khmer. Peccato che in Francia nessuno voleva sentir parlare di arte khmer e il Louvre rifiuta il prezioso bottino. Ma il nostro Delaporte, la mostra incalza, non si perde d’animo: esposti all’Esposizione universale del 1878 e del 1900, i “pezzi” sono depositati nel decentrato castello di Compiègne nel 1874 – per Delaporte una sorta di purgatorio – prima di essere installati una decina di anni dopo nel museo indocinese del Trocadero, vera e propria creatura del nostro. Sono gli anni in cui fa realizzare in Cambogia molti calchi in gesso che, una volta a Parigi, vengono fissati su armature di legno. Durante gli anni venti del XX secolo infine, la collezione del Trocadero venne spostata nel vicino Guimet, mentre i calchi – che costituiscono una testimonianza preziosa nei casi in cui l’originale si è deteriorato – conoscono un destino più burrascoso. Oggi sono conservati alla periferia di Parigi, dove attendono di essere restaurati ed esposti in un luogo appropriato.

Qualcuno ha detto colonialismo?

La nascita del mito di Angkor invocato dalla mostra è insomma un episodio cruciale della colonizzazione francese dell’Indocina. Con tutto l’armamentario critico dei post-colonial studies a nostra disposizione, è oggi possibile gettare uno sguardo critico su questo capitolo nazionale. Ma Angkor. Naissance d’un mythe è reticente al di là di ogni aspettativa. Delaporte emerge indiscutibilmente come l’uomo che ha scoperto Angkor, un po’ come Colombo con l’America. L’entusiasmo è tutto per il talento artistico dei suoi disegni, di cui si decanta il “rigore descrittivo” e lo “scrupolo didattico” unito al “gusto per il pittoresco e per la rêverie”.

Niente da dichiarare invece sulle sue ambizioni, sintomatiche della mentalità colonialista. Per riprendere le parole di Delaporte, citate con disinvoltura nei pannelli delle sale, egli vuole “vedere l’arte khmer figurare accanto alla collezione egiziana, greca e romana del Louvre”. Al Ministro dell’Istruzione pubblica e delle Belle Arti scrive che “la vista di questi resti imponenti aveva fatto sorgere in me sin da allora il desiderio d’arricchire il nostro museo nazionale di alcune di queste ricchezze artistiche di cui non esiste alcuno specimen in Europa”. Ecco di cosa è fatto l’amore di Delaporte per l’arte khmer: rimpolpare il patrimonio artistico francese. E’ la morsa fatale che lega il fascino per una civiltà lontana e ormai estinta alla spoliazione dei suoi beni. Le Lettere a Miranda di Quatremère de Quincy erano state già scritte (all’epoca al posto della Cambogia c’era l’Italia), ma al bookshop del Guimet non sono mai pervenute.

Sgomento, mi appiglio alle didascalie e ai pannelli della mostra, un’attività che si rivela un’inesorabile discesa agli inferi. Ci sono quelli più preoccupati dello stato di conservazione dei calchi che delle opere originali. Quelli su una Umā danzante portata a Parigi nel 1873 di cui pochi anni fa è stato ritrovato ad Angkor il piedistallo col piede della dea ancora attaccato. Quelli sui “monumenti abbandonati alla foresta distruttrice”, quando proprio le radici degli alberi hanno permesso in tanti casi, penso a Ta Prohm, di tenere in piedi architetture destinate a cadere a pezzi. Quelli sulla provenienza dei pezzi (“Envoi de l’Ecole Française d’Extrême Orient, 1922”), per cui s’inviava una scultura khmer come un pacco alla posta. Quelli su Delaporte che “scopre”, “raccoglie”, “trasporta” sculture come se facesse la spesa al mercato ortofrutticolo di paese. Quelli su un Delaporte “non affatto imbarazzato dall’aspetto eccentrico ed esotico delle architetture che riproduce” – e perché doveva esserlo? e rientrare a Parigi con 102 casse di vestigia cambogiane, questo lo imbarazzava? Evidentemente no, perché con quelle casse si è costituita la stessa collezione del Guimet.

Davanti a un colossale Dvārapāla (un guardiano che proteggeva l’ingresso al tempio), la didascalia trasuda orgoglio per gli “sforzi considerevoli dispiegati dalle squadre di Louis Delaporte durante la raccolta delle opere originali presso i monumenti del complesso di Preah Khan…”. Squadre, questo è omesso, composte da cambogiani, utilizzati come manovalanza bassa e tenuti per decenni a debita distanza dal loro stesso patrimonio dai solerti sovrintendenti francesi. Perché il nobilissimo intento della conservazione del patrimonio dell’umanità era la migliore arma ideologica per giustificare la presenza francese sul territorio. Così come le Esposizioni universali erano il dispositivo più efficace per affermare la supremazia della Stato imperiale sulle altre nazioni. Ecco cos’era l’arte khmer: uno strumento di propaganda del governo.

La cattiva coscienza colonialista torna su come una peperonata. Un esempio eccellente ce lo fornisce il celebre affaire Malraux. Domanda: cosa ci va a fare in Cambogia, nel 1923, il ventiduenne André Malraux, il futuro Ministro della cultura sotto de Gaulle, il grande intellettuale autore del Museo immaginario? Errato. Va lì con un solo proposito: trafugare le sculture di Banteay Srey, un tempio appena ritrovato, da vendere a qualche collezionista occidentale. Un crimine premeditato: leggendo il bollettino dell’EFEO, Malraux intuisce che la giurisdizione del tempio, trovandosi a oltre 50 km da Siem Reap, non è ancora accertata. Per farla breve (una versione romanzata la fornisce lo stesso Malraux in La Voie royale), a Phnom Penh, poco prima di ripartire, è colto con le mani nel sacco con un gigantesco bassorilievo, un “pezzo” di Banteay Srey. Alla faccia del Museo immaginario!

Il seguito è patetico: condannato a tre anni dopo aver tentato invano di dar lezioni di archeologia alla corte cambogiana, Malraux sarà liberato grazie alla mobilitazione francese e a un appello firmato da 27 intellettuali, tra cui Aragon, Breton e Gide. Fortuna che, nel luglio 1930, i surrealisti reagiranno al colonialismo dell’Esposizione universale sulle pagine de “Le Surréalisme au service de la Révolution”: “Ne visitez pas l’Exposition Coloniale!”. Eppure all’epoca Malraux non viene percepito come un tombarolo. Il suo è un prezioso (è il caso di dirlo) contributo volto, cito l’appello, ad “accrescere il patrimonio intellettuale del nostro paese”. Tornato in Francia Malraux, con una faccia più dura del bronzo, ricorre in cassazione per rivendicare la proprietà del bassorilievo cambogiano! Questa è la mia ipotesi: e se il Museo immaginario di Malraux non fosse in realtà altro che il delirio intellettuale di un colonialista frustrato dal non poter portare sul suolo nazionale tutte le opere d’arte del mondo?

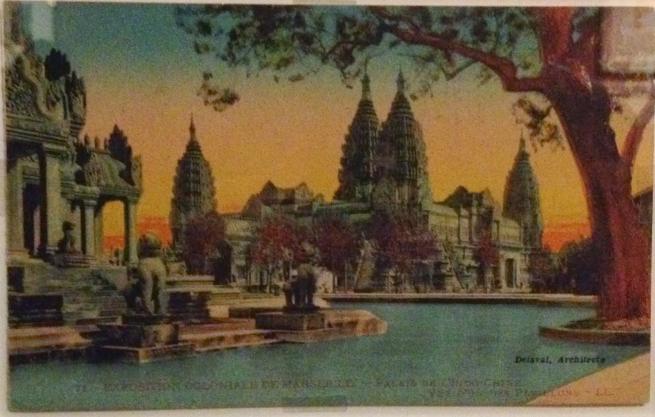

Prima di riguadagnare faticosamente l’uscita, prendo in mano il poderoso catalogo; si sa che in una mostra destinata al grande pubblico, quello che non è possibile fare nello spazio espositivo diventa possibile nelle pagine di una pubblicazione. L’indice restituisce bene il tono: “Louis Delaporte explorateur”, “Louis Delaporte conservateur”, “Louis Delaporte scientifique”. Amen. “Explorateur, conservateur, scientifique”: in questa trimurti non c’è spazio per Delaporte colonialista. Senza mezzi termini, la sua viene descritta come una missione salvatrice e civilizzatrice. L’idea che trasportare questi “pezzi” in Francia impoverisca il patrimonio artistico cambogiano non è di questo mondo – immaginate un museo a Phnom Penh con il mobilio della reggia di Versailles! A scavar bene qualcosina c’è, nell’unico testo esterno alle tre sezioni, firmato da Jean-François Klein, che analizza il fenomeno Angkor in quello più vasto delle mostre coloniali di Marsiglia (1906 e 1922) e di Vincennes (1931). Gli occhi mi cadono sulla riproduzione della prima pagina de “Le libertaire” del 22 maggio 1931 con un titolo a tutta pagina che suona come un grido liberatorio: “A bas le colonialisme assassin!”.