Nella storia dei conflitti successivi alla guerra fredda, la “guerra al terrore”, scatenata dall’attentato contro le Twin Towers dell’11 settembre 2001, comprende un insieme di dinamiche in cui gli obiettivi, le organizzazioni strategico-narrative, i confini spazio-temporali e gli attori coinvolti si moltiplicano e si diversificano a seconda dell’emergere delle minacce terroristiche, scatenando di volta in volta scontri diretti contro obiettivi nazionali, come l’occupazione dell’Afghanistan (ottobre del 2001) e la seconda invasione dell’Iraq (marzo del 2003). William J. T. Mitchell, autore di riferimento nell’orizzonte dei visual studies e fautore di un’iconologia del presente, nel suo Cloning Terror. La guerra delle immagini dall’11 settembre a oggi (La Casa Usher, 2012) spiega con chiarezza le trasformazioni prodotte sulla strategia militare dall’avvento della minaccia terroristica su scala globale:

I terroristi non occupano territori: de-territorializzano la violenza, facendo in modo che essa possa colpire ovunque. La casualità e l’imprevedibilità del terrore, insieme col suo senso di significatività simbolica sovradeterminata, produce un tipo diverso di campo di battaglia, senza fronte e senza retrovie. Ovviamente questo significa che i mezzi militari più convenzionali, uno su tutti la conquista e l’occupazione dei territori, sono assolutamente inutili contro il terrorismo (p. 80).

Un terrorismo che espande le sue aree di intervento al di fuori di uno specifico territorio nazionale e sceglie i suoi obiettivi anche in base alla loro visibilità mediatica – arrivando ad organizzare attentati contro i civili – ha contribuito a trasformare l’organizzazione spaziale del campo di battaglia e ad ampliare il teatro delle operazioni militari. A loro volta, gli stati sottoposti alla minaccia terroristica hanno alimentato uno stato diffuso di paura che ha permesso di giustificare, sul piano politico e morale, la necessità di interventi militari su larga scala e l’adozione di leggi speciali. Misure d’emergenza come l’attuazione di una serie di restrizioni nei confronti dei cittadini stranieri e le limitazioni delle libertà personali volte a preservare la sicurezza della popolazione, all’interno di un’economia morale fondata sul calcolo preventivo e la necessità, sono state interpretate come un male minore necessario per contrastare gli attacchi terroristici contro i civili.

Durante la guerra al terrore si è palesato con maggiore evidenza quel processo, strettamente connesso all’avvento delle tecnologie digitali, di diffusione e riproduzione virale delle immagini, la loro capacità di migrare da un medium all’altro e di ibridare le forme discorsive. Tali caratteristiche hanno prodotto delle ripercussioni a livello delle capacità cognitive necessarie per orientarsi in un panorama visivo così saturo e frammentario e per garantire un processo di elaborazione memoriale degli eventi. D’altra parte, sono i regimi temporali intrinseci alle immagini e alle loro modalità di esposizione e fruizione ad aver favorito due processi opposti ma compresenti: da una parte la reiterazione e la sovraesposizione mediatica delle immagini legate alla guerra – a cui si accompagna la tendenza allo schiacciamento del presente sulla dimensione evenemenziale –, dall’altra il richiamo e la riattivazione di configurazioni visive appartenenti al passato che possono essere in grado di fornire uno spessore storico alle rappresentazioni mediatiche, dotando gli spettatori degli appigli necessari a interpretare e rielaborare gli eventi.

Attraverso una “euristica dell’anacronismo” che metta in risalto la produttività di un confronto tra immagini di propaganda, pittoriche e cinematografiche appartenenti a diverse epoche storiche a partire dalla loro riattivazione in seno alle immagini del presente, si analizzeranno le strategie visive adottate dai media statunitensi durante alcuni dei momenti salienti della guerra al terrore – dall’attentato alle Twin Towers alle immagini delle torture di Abu Ghraib, sino all’uccisione di Bin Laden – e se ne espliciteranno gli effetti all’interno dei discorsi sociali, facendo particolare attenzione alle forme del terrore scatenate nel corpo sociale e alle retoriche sulla sicurezza che le hanno alimentate. Inoltre, il lavoro sulle configurazioni visive che permeano l’attuale orizzonte di senso e costituiscono un elemento centrale dei discorsi sulla guerra richiederà uno sguardo analitico che ne indaghi il funzionamento semiotico e al contempo utilizzi alcune delle proposte dei visual studies per approfondire le interrelazioni tra le immagini, le connessioni e le faglie temporali che queste innescano nella storia delle rappresentazioni dei conflitti, gli effetti e gli affetti prodotti sugli spettatori.

Figure della ripetizione e del ritorno

La singolarità ripetitiva e anestetizzante dell’immagine televisiva del crollo delle Twin Towers ne ha prodotto l’usura semiotica, un’ipostatizzazione che, al di là dei modi di produzione tecnica, ha eroso le capacità referenziali di quell’immagine e sottratto l’evento di qualsiasi metabolizzazione cognitiva. Alla dimensione aspettuale che il discorso mediatico ha costruito attorno a quest’immagine si aggiunge quella enunciativa in cui i punti di vista possibili sull’evento “11 settembre” vengono inglobati, cancellando quegli appigli che consentono allo spettatore di ricostruire le coordinate dello sguardo, impedendogli di oscillare tra diverse posizioni e restituendogli l’impressione di occuparle già tutte. Una sorta di neutralizzazione del punto di vista, un ripiegamento del concetto di realismo verso un’ideologia della trasparenza, che si fonda sulla cancellazione delle tracce che hanno permesso la sua stessa costruzione. Cancellazione che concorre sia ad un effetto di auto-evidenza – di appiattimento tra l’immagine e ciò che in essa è “rappresentato” –, sia ad ostacolare quelle operazione che consentirebbero allo spettatore di assumere uno sguardo critico e consapevole, capace di districarsi nel discorso prodotto dalle immagini.

È proprio a partire dalla gestione massmediatica dell’11 Settembre che il “ritorno traumatico della realtà” e, all’opposto, la definitiva sparizione del “reale” a vantaggio di logiche finzionali e spettacolari hanno dovuto fare i conti con la funzione costruttiva dei linguaggi, con la capacità del discorso di definire le coordinate attraverso le quali la società contemporanea costruisce un racconto degli eventi e ne determina l’iscrizione nella memoria collettiva. Ecco come Marco Dinoi ne Lo sguardo e l’evento. I media, la memoria, il cinema (Le Lettere, 2008) analizza la costruzione televisiva di quell’evento:

Il totale dell’orizzonte di Manhattan che diventava il centro di gravitazione unico dello sguardo occidentale, per via dell’importanza che l’evento non poteva non assumere, ha fatto sì che quell’immagine venisse percepita come se non fosse ripresa da alcun punto di vista; a questo si deve aggiungere la conseguente assenza di fuoricampo, perché tutto sembrava essere contenuto nei limiti della sequenza e nulla di comparabile poteva esserci al di là di essa, tanto che quelle immagini possono essere lette nei termini di una rarità paradossale perché ovviamente erano trasmesse da tutte le emittenti televisive creando una sorta di vuoto pneumatico, che impediva la loro connessione con altri luoghi, il raccordo di montaggio ad altre immagini; la ripetizione ossessiva che almeno da un certo in poi impediva di “vedere” alcunché, e quindi di interpretare l’evento, perché questo vuol dire anche temporalizzarlo, vederlo appunto come evento “accaduto”, mentre la coazione a ripetere a cui ci siamo trovati di fronte tendeva a collocarlo in una sorta di presente continuo, di fatto fuori dal tempo, permettendo in questo modo di effettuare un paradossale controllo di realtà attraverso la medesima ripetizione (pp. 40-41).

La mancanza di strumenti adeguati per la lettura dell’immagine e l’impossibilità di un’assimilazione memoriale dell’evento sono connesse alla peculiare configurazione dell’immagine della catastrofe che si è diffusa attraverso la diretta “in tempo reale” dell’evento – meglio sarebbe dire senza tempo poiché la fruizione istantanea si traduce in un annullamento delle coordinate spazio-temporali – e la conseguente ripetizione, una coazione a ripetere, su scala mondiale. Inoltre, l’immagine del crollo ha richiamato una matrice interpretativa di natura finzionale, una sceneggiatura implicita, fondata sull’immaginario catastrofista generatosi a partire dal recente cinema hollywoodiano.

Sul versante della stampa, le strategie discorsive e la costruzione degli apparati iconografici utilizzati dai giornali americani all’indomani dell’attacco terroristico hanno fatto leva sugli effetti di ripetizione e di déjà-vu che i prelievi dalla storia fotografica hanno prodotto nella percezione dei lettori, attivando parallelismi con altre guerre – in particolare il secondo conflitto mondiale –, estrapolandone valori e posture passionali per gestire l’11 settembre e “giustificare” l’inizio delle ostilità. Il saggio di Clément Chéroux Diplopia. L’immagine fotografica nell’èra dei media globalizzati: saggio sull’11 settembre 2011 (Einaudi, 2010) mette in luce almeno due sono i casi esemplari. Il primo riguarda le citazioni e i montaggi fotografici con le immagini dell’attacco di Pearl Harbor per marcare, riprendendo le parole del presidente Roosevelt all’indomani dell’attacco giapponese del 1941, l’“infamia” dell’attentato. Il secondo è relativo alle rime plastiche e figurative (il rapporto tra orizzontalità e verticalità, tra primo piano e sfondo), a quelle tematiche (l’esaltazione dell’eroe di guerra e del soccorritore) e alle inversione semantiche (da un gesto di conquista ad un atto di riappropriazione del proprio territorio nazionale) tra la fotografia di Joe Rosenthal, che ritrae cinque marines e un marinaio intenti a issare la bandiera americana sull’isola Iwo Jima nel febbraio del 1945, e lo scatto di Thomas Franklin Ground Zero Spirit, in cui tre pompieri newyorchesi compiono pressoché lo stesso gesto sulle macerie di Ground Zero.

Clonazione e immunizzazione

Durante la seconda invasione dell’Iraq, tra la primavera del 2003 e quella del 2004, nel carcere di Abu Ghraib, tre fotocamere digitali hanno registrato più di mille fotografie e alcuni brevi filmati. Questa massa documentaria è stata trasferita su cd-rom per essere condivisa dai militari della prigione e successivamente, superando ogni restrizione militare, diffusa attraverso internet, stampa e televisione. Questa fuga d’immagini ha rivelato all’opinione pubblica internazionale le pratiche di tortura perpetrate da alcuni membri del personale militare americano e britannico ai danni dei prigionieri iracheni.

Queste fotografie sono un caso paradigmatico per comprendere le capacità di circolazione e disseminazione delle immagini digitali. I processi di digitalizzazione, piuttosto che recidere i nessi tra la “realtà” e la sua rappresentazione, hanno incrementato l’autonomia delle immagini rispetto alle intenzioni dei loro autori e soprattutto rispetto alle forme di censura, ai regimi di sicurezza e di controllo.

Per interpretare la riproduzione e la proliferazione delle fotografie scattate ad Abu Ghraib e più in generale l’insieme delle immagini della guerra al terrore, Mitchell introduce il paradigma della clonazione e della paura ad essa associata. I cloni, le biopicture, sono delle copie perfette, utili a salvaguardare lo spazio identitario e ad assorbire l’alterità entro i propri confini, a costo di annullarne le differenze. I corpi sociali, immunizzati dalla minaccia del nemico attraverso la clonazione di immagini indifferenziate dell’alterità, restano attanagliati nella morsa della paura che spesso coincide con il tentativo di eliminarla. La diffusione delle fotografie scattate ad Abu Ghraib – dove il volto dei torturati è spesso occultato da un cappuccio in modo da favorirne la desoggettivizzazione – permette l’ingresso del presunto nemico in seno alla comunità e contemporaneamente ne favorisce l’immunizzazione. Dopo lo scandalo e l’indignazione iniziali, le immagini della tortura fungono da veri e propri anticorpi per l’organismo comunitario che rinforza così le proprie difese nei confronti dell’esterno. Un processo di inclusione che produce l’esclusione, la neutralizzazione dei contenuti traumatici della rappresentazione.

Molte delle fotografie di Abu Ghraib sono scatti preparati con attenzione, pose fotografiche per immortalare i rituali di degradazione del nemico.La messa in scena dei supplizi, registrati dalle fotocamere digitali, ha fatto un largo uso di elementi figurativi di natura spettacolare. Il materiale profilmico è stato curato da una regia attenta alla disposizione dei soggetti nello spazio inquadrato e alle pose dei corpi. Spesso, sono i gesti e gli sguardi dei carnefici a segnalare il carattere artificioso della fotografia.

Nel caso della foto raffigurante il detenuto incappucciato, sottoposto alla privazione del sonno, in equilibrio precario su una scatola di razioni militari, con i genitali e le dita delle mani collegate a dei cavi elettrici non funzionanti, almeno secondo le dichiarazioni di alcuni dei militari coinvolti, si concentrano e si sintetizzano – come una sorta di concrezione di modelli figurativi – i diversi momenti dell’iconografia della Passione di Cristo

Nelle fotografie scattate ad Abu Ghraib, lo storico dell’arte americano Stephen F. Eisenman, autore di The Abu Ghraib Effect (Reaktion Books, 2007), individua una “sopravvivenza”, un “ritorno” secondo forme degradate, di una “formula del pathos” – risalente alla cultura occidentale greco-romana e che trova il suo massimo apogeo durante il Rinascimento e il Barocco – in base alla quale le vittime di torture sono mostrate consenzienti e persino partecipi della loro punizione e distruzione. Secondo Eisenman, gli effetti di indignazione e protesta da parte dell’opinione pubblica nei confronti delle vicende documentate dalle fotografie sono stati attenuati, persino anestetizzati, oltre che dalle strategie politiche con cui il governo americano ha tentato di contenere la diffusione delle immagini, ha giustificato gli abusi compiuti e ha condotto i processi ai carnefici – processi che non hanno colpito gli alti gradi della gerarchia militare ma solo le poche “mele marce”, accusate di aver compiuto materialmente gli abusi –, anche dalle caratteristiche compositive delle pose fotografiche che si conformano ad una secolare tradizione figurativa. Associando il carattere teatrale della posa dei carnefici, teso ad esaltarne la forza e il vanto, alla sottomissione delle vittime inermi e disumanizzate, la costruzione compositiva delle fotografie e la consolidata memoria visiva cui attingono ha contribuito ad attenuare la crudeltà della rappresentazione, ad indebolire l’efficacia patemica contenuta nei gesti e negli altri elementi figurativi e, in definitiva, a ridurre la portata testimoniale contenuta in queste immagini.

Logistica della percezione

Nella guerra delle immagini del terrore, alla logistica militare si affianca la logistica della percezione: la regia di comando delle operazioni belliche si evolve in una regia cinematografica, dove alla visione del materiale girato seguono le operazioni di montaggio e in cui la percezione della guerra è mediata da schermi, mappe e diagrammi grazie ai quali è possibile regolare la propria potenza di attacco sui regimi visivi. Il centro gravitazionale delle strategie militari si sviluppa lontano del campo delle operazioni militari: grazie ai sistemi di sorveglianza e rilevamento a distanza è possibile l’elaborazione in tempo reale delle informazioni.

Nei primi giorni del maggio 2011 una fotografia diffusa dai giornali e dalle televisione di tutto il mondo accende i riflettori sulla Situation Room della Casa Bianca. La sala è gremita di uomini di stato e di ufficiali militari impegnati nella lotta al terrorismo. Non c’è spazio per tutti e qualcuno è costretto ad affacciarsi dall’uscio della porta.

Si potrebbe trattare di un ritratto del potere ma mancano la maggior parte degli elementi che lo contraddistinguo, ad esempio: il corpo fiero del leader politico – versione contemporanea del monarca – al centro del quadro, il suo sguardo rivolto verso l’orizzonte, le fogge dei vestiti adatti alla carica rivestita. Al contrario, le pose sono alquanto scomposte. Il Presidente Barack Obama, si trova relegato nell’angolo a sinistra, contratto sulla sedia più bassa di tutte, le mani giunte e il busto teso in avanti come per avvicinarsi il più possibile a ciò che sta vedendo. Indossa una comune polo bianca e una giacca blu. Il Segretario di Stato Hillary Clinton si copre il viso con una mano senza nascondere l’angoscia che invece è accentuata proprio dal gesto. Sono tutti intenti a guardare qualcosa che resta irrimediabilmente fuoricampo. Si tratta di uno schermo sul quale scorrono le immagini catturate da un drone che documentano in presa diretta il blitz dei marines ai danni di Osama Bin Laden che, a circa dieci anni dall’attentato alle Twin Towers, viene scovato nel compound di Abbottabad in Pakistan e ucciso il giorno successivo, il due maggio. Ad aver avuto accesso alle immagini di questa morte sono in pochi, mentre per l’opinione pubblica mondiale restano ancora “censurate”.

Il punto di vista dal quale è stata scattata la foto coincide pressappoco con lo schermo lasciato fuoricampo, posizione condivisa anche dallo spettatore che guarda a sua volta l’immagine. Tutte le altre superfici sulle quali si trovano iscritte delle immagini sono state oscurate (gli schermi dei computer portatili) oppure rese indecifrabili (i fogli sparsi sul tavolo). Quello che accade si può intravedere solo attraverso le passioni che si imprimono sui volti, mentre lo schermo non è più l’oggetto della visione: da esso non si dipana altra immagine se non quella dei suoi stessi spettatori e delle emozioni che questi provano.

L’efficacia della fotografia risiede in diversi elementi. L’esaltazione delle componenti patemiche dei soggetti inquadrati si riverbera sugli osservatori che da dieci anni attendevano la cattura dell’artefice dell’attentato alle Twin Towers. Inoltre, la logistica della percezione messa in atto durante la cattura di Bin Laden ha sfruttato degli apparati di visione che per un verso dislocano nello spazio e nel tempo l’obiettivo e dall’altro lo sottopongono a una sorveglianza costante. Questa dialettica permette di costruire un ponte e un montaggio tra le immagini della guerra al terrore le strategie visive impiegate durante la guerra fredda.

Ne Il Dottor Stranamore, ovvero come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba (1963) di Stanley Kubrick le strategie per sferrare l’attacco definitivo al nemico sovietico avvengono per lo più all’interno di spazi chiusi: la stanza in cui si barrica il folle generale Ripper per poter dare inizio all’attacco nucleare senza che nessuna interferenza esterna possa ostacolarlo, la cabina del B-52 dove i piloti americani ricevono ed eseguono gli ordini e soprattutto la War Room del Pentagono dove i sottosegretari del governo sono asserragliati attorno ad un tavolo ovale.

La War Room, con le sue luci e il gigantesco multischermo in cui sono raffigurate le diverse aeree geografiche del globo, gli obiettivi di attacco e le posizioni degli aerei americani ha le caratteristiche di una sala cinematografica, dove lo spettacolo della guerra è in differita, mediato da mappe e diagrammi che propongono una visualizzazione del conflitto ad una distanza di sicurezza ed un controllo totale sulle operazioni.

L’ironia e il parossismo del film di Kubrick rivelano gli eccessi dell’odierna logistica della percezione e della produzione di immagini nella guerra al terrore: la macchina cinematografica che sovrasta la War Room “ritorna” nel presente della fotografica scattata a Washington anche se frammentata in una miriade di schermi appositamente oscurati per non mostrare agli spettatori l’orrore al quale però devono compartecipare e del quale subiscono ancora le conseguenze, poiché il sistema della guerra preventiva non fa che alimentare e riprodurre la paura.

Efficacia dell’anacronismo

La comparazione anacronistica è uno strumento utile per comprendere la permanenza di alcuni elementi figurativi, narrativi e passionali nelle rappresentazioni dei conflitti, la loro riattivazione e trasformazione nel presente. L’efficacia delle immagini, la loro capacità di produrre effetti e passioni negli spettatori è strettamente connessa a una memoria delle forme che si alimenta e rigenera grazie al dialogo tra formati, contesti discorsivi e apparati di fruizione.

Parte integrante della strategia militare, le immagini della guerra al terrore sono costrutti complessi capaci di attivare molteplici temporalità: da una parte la loro diffusione nel presente avviene attraverso un modello epidemiologico che satura l’orizzonte visivo e annulla i meccanismi di riconoscimento dell’alterità, dall’altra, la riattivazione di modelli iconografici del passato garantisce alla retorica bellica la possibilità di disumanizzare il nemico.

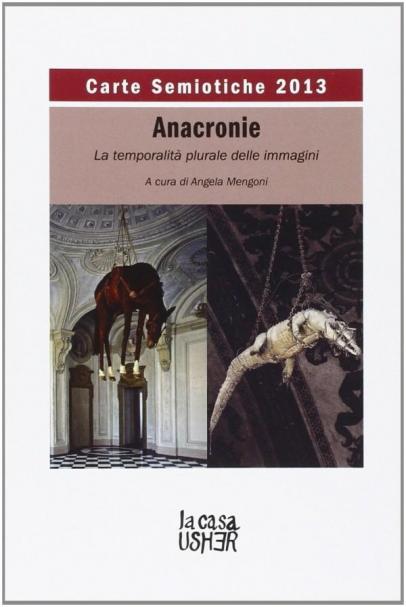

Questo articolo è un estratto del saggio contenuto nell’ultimo numero della rivista “Carte Semiotiche” (La Casa Uscher) curato da Angela Mengoni e dedicato al ruolo delle relazioni anacroniche che attraversano la cultura visuale