Per capire il fascino esercitato dai jihadisti dello Stato islamico su molti ragazzi che dal Nord Africa all’Europa al Medio Oriente ingrossano le sue file, è importante leggere i loro testi. Non solo vedere i loro filmati di propaganda, l’ostentazione delle morte e delle bandiere nere, i richiami alla guerra santa contro gli infedeli, ma leggere proprio i loro scritti, le loro riflessioni, la loro visione del mondo.

Lo Stato islamico pubblica una rivista, “Dabiq”, la cui versione in inglese è facilmente recuperabile in rete. Il pdf di ogni numero ha 84 pagine, a colori. Sfogliandolo, salta subito agli occhi come le idee più violente, e spesso aberranti, siano mescolate a una grafica patinatissima e accuratissima.

Negli ultimi numeri di “Dabiq” sono state sistematicamente pubblicate le foto degli ostaggi giustiziati. Sul n. 7, è stato pubblicato addirittura un servizio fotografico sul pilota giordano bruciato vivo in una gabbia: dapprima ci sono alcune immagini in cui la gabbia è avvolta dalle fiamme, poi ci sono quelle di un corpo nero e raggrumato come un pezzo di carbone, riverso sulla nuda terra.

Sempre sullo stesso numero viene menzionata l’esecuzione di un “sodomita” accusato, oltre che di empietà, di diffondere l’Aids nei territori liberati dal Califfo. Anche qui ci sono delle foto. Un uomo di mezza età, bendato, appare legato mani e piedi a una sedia di plastica bianca. La sedia è sul cornicione di un condominio popolare molto alto, circondata da miliziani che inneggiano a qualcosa. L’articolo ci informa che è stato buttato di sotto.

Sul n. 8, l’ultimo per il momento, accanto alle interviste agli autori di recenti attentati, spiccano le foto dei giovani “leoni di domani”. Cioè dei bambini chiamati a giustiziare, pistola alla mano, gli ostaggi o i prigionieri nemici, e addestrati a combattere “i crociati e i loro alleati”. In questo campionario di atrocità, in cui ogni minima regola morale ed editoriale sembra essere pervertita, il linguaggio adottato provoca costantemente una serie di cortocircuiti.

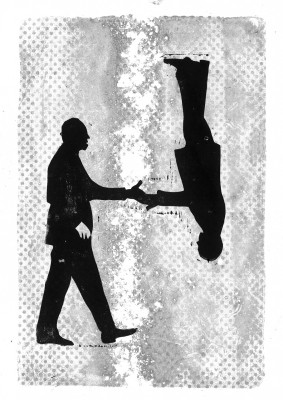

Tutto questo materiale, come detto, si coniuga con una grafica da rivista occidentale: il medium è perfettamente rovesciato, nella sua adozione, ma per niente aborrito. Tuttavia il punto essenziale su cui riflettere è un altro: c’è una precisa ideologia alla base di tutto questo, una precisa interpretazione del mondo, e del proprio agire all’interno di esso. E la si ricava dai saggi più lunghi pubblicati su “Dabiq” forse ancora di più che dalle immagini e dal modo in cui sono impaginate.

“Crociati” è la parola che ricorre più spesso sulla rivista dello Stato islamico. I nemici non sono semplicemente gli occidentali, non sono semplicemente gli Usa e i loro alleati. Sono i “crociati”, e i regimi arabi “apostati” loro alleati.

L’interpretazione dello scontro non è geopolitica o economica (due aspetti di cui il jihadismo radicale non coglie assolutamente gli elementi). È storica e culturale. Sono tutti, indistintamente, crociati: politici, giornalisti, militari, abitanti di società di cui non si capisce l’eccessiva libertà e il ruolo della donna. E vista l’insistenza nell’uso del termine, non meraviglia che la capitale di questo vasto mondo che costituisce il rovescio del proprio non sia Washington, bensì Roma. È Roma, per lo Stato islamico, la capitale “crociata” per eccellenza. Quella che, dopo tutte le altre, dovrà cadere nel giorno della battaglia finale.

Il saggio più lungo apparso sul n. 7 della rivista spiega al meglio questo modo di vedere le cose. Come tutti gli articoli di “Dabiq” non è firmato. E come molti altri, ha un titolo volutamente programmatico: L’estinzione della zona grigia.

Il modo di ragionare dei teorici dello Stato islamico è tanto schematico quanto semplice. Ci siamo noi, e loro: i “crociati”. Ma non da ora. L’11 settembre ha segnato uno spartiacque, e a tracciare la linea tra un prima e un dopo è stato proprio Bin Laden, di cui viene recuperata questa citazione: “Il mondo oggi è diviso in due campi. Bush ha detto il vero quando ha affermato che chi non è con loro è con i terroristi. Detto altrimenti: o sei con i crociati, o sei con l’islam”.

Oggi ai “crociati” non si contrappone una galassia terrorista come al-Qaeda, bensì una formazione che vuole farsi stato totalitario, con l’idea di rifondare il califfato, e che ha idee non sempre sovrapponibili a quelle dei vecchi capi dell’organizzazione di Bin Laden. Controlla già una parte della Siria e dell’Iraq, e intende andare oltre.

Ma tra “noi” e “loro”, dicono i teorici dello Stato islamico ai propri lettori potenziali (e si presume si stiano rivolgendo innanzitutto alle giovani leve da attirare tra le proprie milizie), c’è una “zona grigia”.

La “zona grigia” è composta da tutti gli arabi che non scelgono da che parte da stare, e soprattutto da coloro i quali volontariamente si sono schierati con i crociati e sono pronti a criticare ogni azione jihadista. E qui l’elenco si fa lungo: dagli stati deviazionisti e corrotti ai singoli musulmani apostati, rinnegati, eretici, eccetera eccetera.

Ora, secondo “Dabiq”, più lo scontro sarà radicale, e più la “zona grigia” si assottiglierà. Questo per loro sta già accadendo, e gli autori dell’articolo riconoscono che la strategia degli attentati sia un modo essenziale per farla assottigliare. Da una parte i “crociati” tendono a vedere l’islam come un blocco monolitico, schiacciato verso gli estremisti. E dall’altra i musulmani “che vivono nelle terre dei crociati” sono chiamati a scegliere con chi schierarsi, per non soccombere alla persecuzioni crescenti. L’alternativa c’è, per “Dabiq”: basta trasferirsi nelle terre dello Stato islamico.

Insomma, sotto traccia, emerge una visione teleologica. Per trionfare bisogna arrivare allo scontro finale, nudo e crudo, tra “noi” e “loro”, ma per semplificare il campo di battaglia, bisogna prima prosciugare la “zona grigia”. Chi rientra nelle giuste file, farà la cosa giusta. Chi resterà nel mezzo verrà comunque stritolato. Non c’è spazio per i traditori, e soprattutto per chi ritiene di esercitare il libero pensiero davanti a una chiamata alle armi così categorica, per chi vuole soffermarsi sulle sfumature del mondo, o sulle differenze interne a ogni sua parte.

Da un certo punto di vista, i teorici dello Stato islamico non fanno altro che riproporre un modo di pensare comune ad altre strategie terroristiche. Per altri, abbattere la terra di mezzo ha voluto dire dare l’assalto ai riformisti o ai “servi dello Stato”, o a tutti coloro i quali sono stati percepiti come “collaborazionisti”: tutti quelli, cioè, che con la loro semplice presenza hanno attutito l’asperità dello scontro, e quindi della battaglia finale. Per loro, vuol dire liberarsi di una lunga serie di nemici prossimi o interni. Ma nel momento in cui teorizzano tutto questo, e riflettono a modo loro sulla “zona grigia”, inciampano in un evidente paradosso linguistico.

La lente di Primo Levi

Chissà se i redattori di “Dabiq” sono consapevoli di aver adottato un’espressione introdotta per la prima volta da Primo Levi in I sommersi e i salvati.

Chissà se sanno che quel modo di dire, “la zona grigia”, ormai tanto abusato su scala globale, sia nato all’interno di una riflessione sul lager e sia stato adottato per indicare lo spazio intermedio tra persecutori e vittime: il sottomondo dei kapòs, a metà strada tra il sistema di sterminio di cui erano parte integrante e le nude vite da stritolare (le ultime delle ultime tra le quali, ci ricorda proprio Levi, erano indicate nel campo come “mussulmani”).

Probabilmente i teorici di “Dabiq” non hanno mai letto niente di tutto questo. Non sanno ciò che Levi scriveva, non solo a proposito del caso estremo del lager, ma di tutte le esperienze umane che riproducono, anche se solo in parte, alcuni segmenti di quel “laboratorio” estremo. Probabilmente non hanno mai letto questo brano di I sommersi e i salvati: “Da molti segni, pare che sia giunto il tempo di esplorare lo spazio che separa (non solo nei lager nazisti!) le vittime dai persecutori, e di farlo con mano più leggera, e con spirito meno torbido, di quanto non si sia fatto ad esempio in alcuni film. Solo una retorica schematica può sostenere che quello spazio sia vuoto: non lo è mai, è costellato di figure turpi o patetiche (a volte posseggono le due qualità ad un tempo), che è indispensabile conoscere se vogliamo conoscere la specie umana, se vogliamo saper difendere le nostre anime quando una simile prova si dovesse nuovamente prospettare, o se anche soltanto vogliamo renderci conto di quello che avviene in un grande stabilimento industriale.”

Per Levi, quella zona intermedia, la “zona grigia” appunto, oltre ad avere i contorni mal definiti ed essere abitata dalla gente più disparata, “possiede una struttura interna incredibilmente complicata, ed alberga in sé quanto basta per confondere il nostro bisogno di giudicare”.

Si ripropone in ogni dialettica umana tra vittime e persecutori, e potremmo aggiungere, anche se su scala diversa, in ogni dialettica tra colonizzati e colonizzatori. Soprattutto è un processo immancabile, che sta a sottolineare quanto sia fallace pretendere di ricondurre il mondo a una visione manichea. La zona grigia, dice a un certo punto Primo Levi, è assente solo nelle utopie. O nei deliri totalitari, alimentati da coloro i quali di esse si sono pure serviti.

Per questo, il pensare alla sua estinzione, anche nel modo grossolano proposto dagli ideologi dello Stato islamico, dice molto più di loro, e di cosa si agita nelle loro menti, che non del mondo che vorrebbero ricondurre al proprio ordine.

Non solo. Per essi la “zona grigia” si popola innanzitutto dei dissidenti, dei laici, dei libertari, dei meticci, dei contrabbandieri di idee. Cioè esattamente quel tipo di persone che sono all’antitesi della selva di privilegiati, capetti e collaborazionisti che popolano la “zona grigia” descritta da Primo Levi. Anche per questo, il loro richiamo allo scontro frontale, e all’eliminazione sistematica di chi non si riconosce in una visione dicotomica della storia, suona doppiamente sadico.

(Pubblicato in “Lo straniero” n. 179, maggio 2015, con il titolo “La zona grigia, tra l’Isis e Primo Levi”)