In controtendenza, in questo senso, lo studio di Luca Falciola, Il movimento del 1977 in Italia, uscito nel 2016 per Carocci, il libro di Danilo Mariscalco, Dai laboratori alle masse, dedicato al rapporto tra il ’77, le arti e la comunicazione, uscito nel 2014 per ombre corte, e la più recente monografia di Luca Chiurchiù, La rivoluzione è finita, abbiamo vinto, dedicato alla rivista A/traverso e uscita nel 2017 per DeriveApprodi. Tra i «classici» della letteratura sul Settantasette, scritti dalla generazione direttamente coinvolta, ricordiamo qui, almeno, Settantasette, a cura di S.Bianchi e L.Caminiti, pubblicato la prima volta da Castelvecchi nel 1997 e poi ripubblicato da DeriveApprodi, i 4 volumi dedicati a Gli autonomi, a cura di S.Bianchi e L.Caminiti, pubblicati da DeriveApprodi tra il 2007 e il 2017; e poi Dall’operaio massa all’operaio sociale, intervista ad Antonio Negri a cura di Paolo Pozzi e Roberta Tommasini, uscito con Multhipla nel 1979 e ripubblicato da ombre corte nel 2007, e un’interpretazione del ’77 di Franco Berardi Bifo, Dell’innocenza, uscito una prima volta per Agalev nel 1987 e poi ripubblicato da ombre corte nel 1997. Celebrare o svilire sono attitudini buone soltanto per rimanere lì dove si è, scrivere sul Settantasette deve invece servire a comprendere la portata storica di quell’evento, e quindi a cogliere quelle trasformazioni e quei rompicapi che partiti da lì continuano ancora a scavare nelle nostre società. Serve dunque per andare avanti.

In queste righe si propone un’interpretazione concentrata sul Settantasette come tomba per l’intellettuale, una delle figure decisive nella storia del Novecento. La tesi è semplice, ma il rompicapo non tanto facile da sciogliere: L’intellettuale, così come lo abbiamo conosciuto e inteso fino a qualche anno fa, nasce, dopo il prologo illuminista, nel 1898 con il caso Dreyfus e muore nel 1977. In poco meno di un secolo si esaurisce la parabola di quello strano animale che prodotto dall’ingiusta divisione storica tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, aveva voluto criticare e trasformare il mondo assumendosi il compito «indegno» (come diceva Foucault) di parlare al posto di qualcun altro.

L’intellettuale muore nel 1977 perché quell’anno segna la fine della rappresentazione (estetica e artistica), perché quel movimento, quella tribù delle talpe (come l’aveva definita Sergio Bologna in un articolo uscito sul numero 8 della rivista «Primo Maggio»), la fa finita con la rappresentanza (politica e giuridica) e dice chiaramente che così come non è più possibile delegare l’esercizio della violenza fino ad allora weberaniamente monopolizzata dallo Stato-sovrano, allo stesso modo non è più possibile delegare a qualcun altro la parola. Quello strano movimento di strani studenti lavoratori e precari si riprendeva nelle strade e nelle piazze delle metropoli occidentali tutto ciò che gli era stato ingiustamente sottratto, la parola, l’esercizio della forza, la comunicazione, il desiderio, la creatività, il reddito, il lusso, piantandosi nel mezzo di una grande trasformazione che faceva schiantare il cielo sulla terra e portava alla ribalta la forza-invenzione dell’intelligenza collettiva.

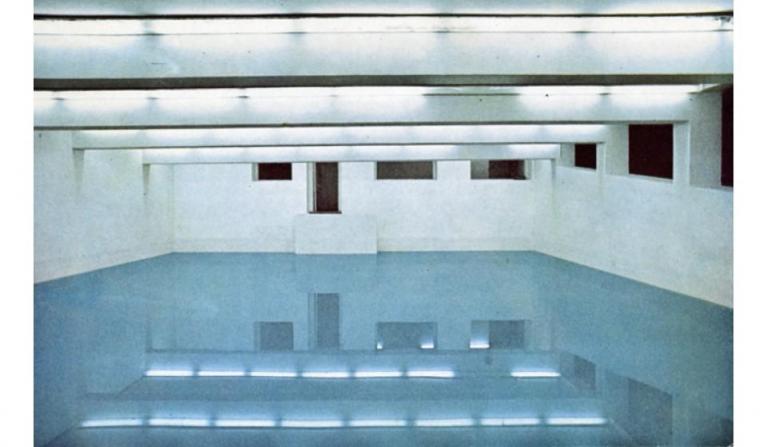

Allagamento dell’attico di via Beccaria, 1976.

Se in quegli stessi anni la macchina attoriale di Carmelo Bene la faceva finita con la dittatura del testo e la rappresentazione teatrale, proprio nel 1977 al DAMS di Bologna Gianni Celati teneva uno straordinario seminario su Alice disambientata, un esperimento di scrittura collettiva che metteva in questione qualsiasi individualismo autoriale (diventato un libro pubblicato da L’erba voglio di Elvio Fachinelli l’anno dopo, e ripubblicato nel 2007, esattamente dieci anni fa, nella collana Fuori Formato curata allora da Andrea Cortellessa per la casa editrice Le Lettere). Insomma se da un lato la neoavanguardia artistica, che un anno prima con l’allagamento della galleria L’Attico di Fabio Sargentini aveva celebrato il suo esaurimento (Sargentini chiude il garage-galleria di via Beccaria nel 1976 allagandolo con 50.000 litri di acqua che per 3 giorni trasformano quello spazio in un lago incantato, e con la performance L’Attico in viaggio, che trasforma la galleria in un barcone che il 27 marzo del 1976, insieme agli artisti, naviga il Tevere dal Porto Fluviale fino al mare), diventava Avanguardia di massa come recitava il titolo di un intelligente libro di Maurizio Calvesi uscito sempre in quell’anno per Feltrinelli, dall’altro il tempo liberato e autorganizzato del Festival del proletariato giovanile di Parco Lambro diventava festa popolare e di massa con l’Estate romana di Renato Nicolini che debuttava proprio nel 1977 rimescolando le carte della produzione e del consumo culturale (sulla cosiddetta «stagione dell’effimero» si veda ora il bel volume di Federica Fava, Estate romana, uscito nel 2017 per Quodlibet, e la mostra L’Effimero in scena, in corso al MAXXI fino al 22 ottobre e dedicata in particolare al Teatrino scientifico di via Sabotino).Se dunque, intorno al Settantasette, la spinta propulsiva e futurocentrica del modernismo segna il passo, questo è anche il momento in cui i nodi dell’esaurimento dell’avanguardia vengono al pettine e si comincia a intravedere un dopo l’arte modernista, e forse non solo: del 1976 è L’ideologia del traditore di Achille Bonito Oliva, un testo seminale, uscito per Feltrinelli, che propone un parallelo tra gli anni Settanta e il manierismo cinquecentesco come scarto laterale rispetto al Rinascimento e la sua eredità filtrata attraverso una distorsione e ripetizione strabica (Passo dello strabismo è, non a caso, il titolo di un altro libro di Bonito Oliva uscito sempre per Feltrinelli nel 1978). Temi che risentono senz’altro del clima settantasettino, almeno in alcune sue declinazioni, e annunciano già la svolta postmodernista della transavanguardia come citazione, dell’artista come maschera e della critica come post-critica creativa.

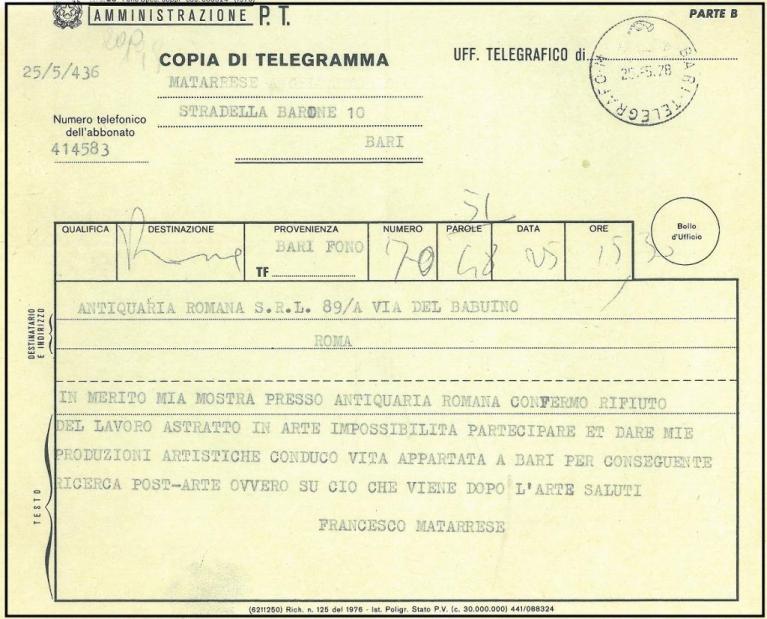

Francesco Matarrese, Telegramma di rifiuto del lavoro astratto in arte, 1978.

Da qui insomma si apre la grande questione del cosa viene dopo l’arte moderna, interrogativo che Francesco Matarrese, tracciando una linea diametralmente alternativa a quella della transavanguardia, inizia a porre in maniera straordinariamente ostinata e potente rifiutandosi di continuare a produrre altro lavoro astratto in arte (nel 1978, invitato a partecipare a una mostra, Matarrese risponde con un telegramma che riporta questo testo: «In merito alla mia mostra presso Antiquaria Romana confermo rifiuto del lavoro astratto in arte impossibilità partecipare et dare mie produzioni artistiche conduco vita appartata a Bari per conseguente ricerca post-arte ovvero su ciò che viene dopo l’arte»). Entrambe le soluzioni, quella manierista e ironica di Bonito Oliva (che condividerà le vie percorse da Gianni Vattimo e Umberto Eco) e quella della negazione critica di Matarrese, ponevano in evidenza la catastrofe che aveva investito la figura dell’artista, e quindi quella dell’intellettuale, e la funzione rappresentativa in generale.

Ma tra le mani del movimento più cattivo e intelligente della seconda metà del Novecento circolano anche i testi della migliore eredità del pensiero critico tedesco, e tra questi i saggi di Alfred Sohn-Rethel, un maestro francofortese «irregolare», di cui proprio nel 1977 esce il fondamentale Lavoro intellettuale e lavoro manuale. Pubblicato nella collana dei Materiali marxisti curata dal Collettivo di Scienze politiche dell’Università di Padova per la Feltrinelli, quel libro indagava la questione dell’autonomizzazione del lavoro intellettuale e della sua prevalenza storica su quello manuale, e quindi la nascita di particolari forme di pensiero a partire dalla forma merce e dalla loro circolazione attraverso l’astrazione della moneta. Ma soprattutto poneva in tutta la sua attualità l’emergenza di una nuova sintesi sociale che superasse quella divisione ricollegando il lavoro intellettuale direttamente alla produzione, non lasciando scampo, all’intellettuale universale e alla sua separatezza borghese ormai superata dagli sviluppi stessi del capitalismo. Benché la ricerca di Sohn-Rethel (introdotta in Italia grazie a Toni Negri e Pier Aldo Rovatti e anticipata l’anno prima sul numero 155/156 di «Aut Aut») risalisse a diversi anni prima, si inseriva perfettamente nel mezzo delle lotte di quegli anni tanto da diventare uno dei libri di testo del movimento, insieme ad alcuni saggi di Hans-Jürgen Krahl, un figlio «ribelle» della Scuola di Francoforte, che pochi anni addietro – subito prima di morire in un tragico incidente d’auto nel 1970 – aveva, molto lucidamente individuato, da un lato l’emergere del lavoro intellettuale di massa e quindi la fine di quella speciale «separazione» che del lavoro intellettuale aveva fatto una struttura borghese per eccellenza, e dall’altra, con straordinaria prontezza, aveva subito criticato il grande progetto riformista habermasiano insistendo su come e quanto la comunicazione fosse diventata immediatamente produttiva (grazie alla cura di Detlev Claussen, Oskar Negt e altri, tutti gli scritti più importanti di Krahl saranno riuniti in un unico volume pubblicato in Germania nel 1971 e poi tradotto in italiano con il titolo Costituzione e lotta di classe nel 1973 per Jaca Book. Nel frattempo però alcuni saggi singoli di Krahl erano già usciti su «Quaderni Piacentini» e «Aut Aut» tra il 1969 e il 1973).

Metropoli, n. 1, 1979.

Queste straordinarie intuizioni, che catturavano l’essenza di quel movimento di studenti lavoratori e precari, sarebbero state ulteriormente sviluppate dal marxismo-autonomo italiano, tanto che solo pochi anni dopo Lucio Castellano poteva scrivere, sul numero 7 (1981) di «Metropoli», che ormai il lavoro intellettuale: «si presenta sempre più come l’agente diretto della produzione di ricchezza, come la forma generale dell’attività umana, e sempre meno come una forma particolare di attività contrapposta ad altre con le sembianze del coordinamento e del governo, della produzione di senso», e quindi «il lavoro intellettuale ha rappresentato quello operaio dirigendolo»; ma «nel momento in cui diviene produttivo esso stesso, non c’è più nulla da rappresentare e nessuno più che rappresenti» (La serie completa dell’importante rivista «Metropoli» è stata ristampata nel 2016 da Pgreco). Parole che registravano e decretavano una definitiva estinzione dell’intellettuale, e la fine di qualsiasi legittimità rappresentativa.

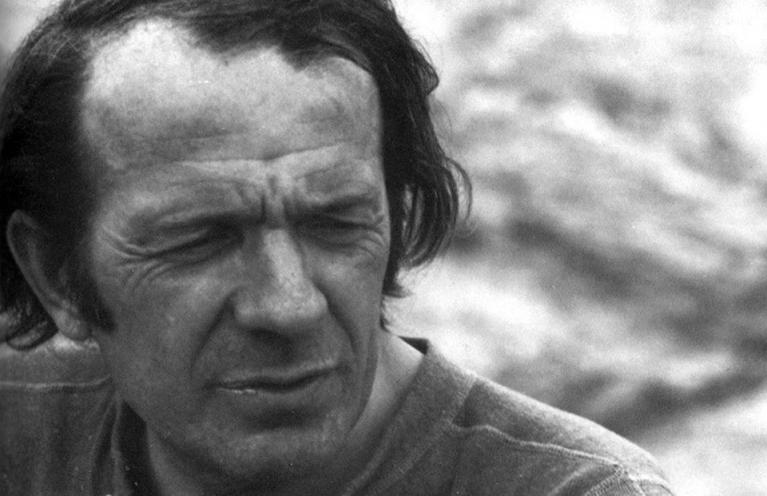

Gillez Deleuze.

Eppure proprio nel 1977, non per ironia della sorte ma per insufficienza di analisi, il PCI di Enrico Berlinguer – che aveva sprezzantemente definito untorelli e diciannovisti gli strani studenti del ’77 dimostrando tutto il profondo disorientamento del più grande Partito Comunista d’Occidente di fronte a una straordinaria trasformazione di cui saprà invece approfittare subito il Partito Socialista di Bettino Craxi – tentava, anche su questo terreno, un impossibile recupero convocando in assemblea gli intellettuali italiani: nelle sale del Teatro Eliseo di Roma le campane, in realtà, suonavano a morto. Il fatto è che la questione è senz’altro complessa e per capire meglio questo rompicapo va ricordato che sempre in quell’annus mirabilis, usciva un’intervista fondamentale a Gilles Deleuze (pubblicata nel mese di maggio sul supplemento della rivista «Minuit») in cui il nostro stigmatizzando il lavoro teoricamente nullo della nouvelle philosophie – il cui fenomeno esplodeva, non a caso, proprio in quegli anni – ne individuava però anche il ruolo politico e strategico: dalle ceneri dell’intellettuale moderno nasceva lo scaltro e disinvolto intellettuale mediatico che di lì in poi si sarebbe fatto portabandiera della controrivoluzione neoliberista e che avrebbe trasformato l’impegno in testimonianza spettacolare.

Insomma se da un lato la critica prima esercitata dall’intellettuale separato cominciava a diventare brandizzazione e promozione di sé, gestione curatoriale della cultura e sua circolazione come intrattenimento e merce da consumare, dall’altro l’intellettuale si trasformava in quel lavoratore della cultura a cui, ancora oggi, spetta il compito non più di dire la verità al posto degli altri, ma, casomai, come indicava giustamente Foucault, di lottare contro le forme del potere di cui egli stesso è allo stesso tempo oggetto e strumento. Lavoratore sì, perché in qualche modo il knowledge worker recuperava, e recupera sempre di più oggi, quella tradizione artigiana che era stata propria dei primi lavoratori intellettuali nei cantieri urbani del XII secolo – come straordinariamente raccontato da Jacques Le Goff nel suo libro su Gli intellettuali nel medioevo pubblicato per la prima volta nel 1957 – così come era appartenuta a quegli anonimi costruttori di cattedrali raccontati da Jean Gimpel, prima che, sia gli uni che gli altri, venissero soppiantati rispettivamente dall’intellettuale umanista e dall’artista moderno, entrambi funzioni e risultato della spinta controrivoluzionaria del Rinascimento.

Il Settantasette insomma è senz’altro la fine della rappresentazione – e quindi incarna una trasformazione estetica, del sentire, che è ancora lontana dall’essersi compiuta in tutta la sua portata – ed è il rifiuto e la fine del principio della rappresentanza, e per questo, insieme alla crisi dello Stato-sovrano e dei partiti, annuncia la fine dell’intellettuale e del suo indegno ruolo di «parlante» al posto di qualcun altro. In questo senso il Settantasette è quindi anche una lotta contro l’identità e la proprietà, pure quella della militanza e dei suoi leaders intellettuali, appunto. Una lotta e un rompicapo, che, lontani anch’essi dall’essersi risolti, oggi appartengono a tutti, e quindi anche a quei chierici vaganti del general intellect che di nuovo, come tanti secoli fa, girano l’Europa e le sue Università e ne fondano di nuove, erranti e precari, picari in cerca di un’occasione, di forme di vita e regole nuove tutte da inventare e costruire. Una lotta, infine, raccontata anche dallo splendido e potente spettacolo dei Motus Über Raffiche, appena andato in scena al Festival di Santarcangelo e prossimamente allo Short Theatre di Roma. Una tomba per quello strano animale chiamato intellettuale.