Heidegger ha descritto l’esistenza con una notissima formula: in-der-Welt-sein, essere nel mondo. L’uomo non si rapporta al mondo come un soggetto all’oggetto, come l’occhio al quadro; e neppure come l’attore al palcoscenico. L’uomo e il mondo sono legati come la lumaca e il suo guscio: il mondo fa parte dell’uomo, è la sua dimensione e, a mano a mano che il mondo cambia, cambia anche l’esistenza (in-der-Welt-sein). (L’arte del romanzo, Adelphi, pp. 58-9)

In effetti Heidegger ha insistito con forza sulla necessità di analizzare l’uomo con concetti e termini in grado di leggere e interpretare il suo esclusivo modo di essere: l’uomo (Dasein) non è l’ente intra-mondano (il tavolo, l’albero, il gatto, eccetera), il suo modo d’essere non coincide con nessun altro ente. È necessario pertanto distinguere la sussistenza (Vorhandenheit), propria dell’ente intra-mondano, dall’esistenza (Existenz), propria dell’uomo. La conclusione diviene così inevitabile: «L’essenza dell’Esserci consiste nella sua esistenza» (Essere e tempo, Longanesi, &9, p. 60); di conseguenza solo l’uomo propriamente esiste mentre tutti gli altri enti si limitano a sussistere.

La grande riflessione heideggeriana, soprattutto nel periodo relativo alla pubblicazione di Sein und Zeit (1927), è tutta concentrata su questo particolare concetto al fine di mostrare come l’esistenza, così intesa e in stretto rapporto con l’esclusivo modo d’essere dell’uomo, non possa mai essere interpretata come se fosse una semplice attualizzazione «nel tempo» di un’essenza definita da «proprietà a-temporali»: è infatti nell’esistenza, nel tempo dell’esistenza, è esistendo secondo il tempo dell’esistenza che l’uomo, più che esprimere o manifestare, in realtà istituisce e scrive la sua stessa essenza. L’uomo è l’unico «attore» che recita una parte ch’egli in qualche modo scrive nell’istante stesso in cui la recita e di cui è, per l’appunto, l’«autore»; di conseguenza il mondo e la natura cessano di essere il grande libro da leggere per trasformarsi nel grande libro da scrivere; o in termini più rigorosi, diventano il grande libro che l’uomo è chiamato a leggere solo a condizione e nell’istante stesso in cui anche lo scrive.

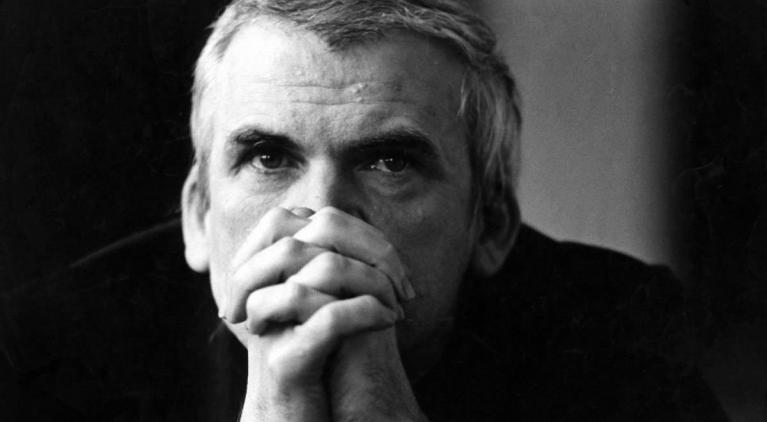

A partire da questa interpretazione heideggeriana dell’idea di «esistenza» Kundera afferma:

Il romanzo non indaga la realtà, ma l’esistenza. E l’esistenza non è ciò che è avvenuto, l’esistenza è il campo delle possibilità umane, di tutto quello che l’uomo può divenire, di tutto quello di cui è capace. I romanzieri disegnano la carta dell’esistenza scoprendo questa o quella possibilità umana. Ma, ancora una volta, esistere vuol dire: “essere-nel-mondo”. È necessario dunque intendere tanto il personaggio quanto il suo mondo come possibilità. (L’arte del romanzo, cit. 68)

Lo scrittore boemo propone a questo punto due definizioni: «Il romanziere non è né uno storico né un profeta: è un esploratore dell’esistenza»; «Il romanzo è una meditazione sull’esistenza vista attraverso personaggi immaginari».

A me sembra che questa interpretazione guardi nella direzione giusta; tuttavia, allontanandomi in parte da essa, propongo di sostituire il termine «esistenza» con il termine «esperienza». Come giustificare tale sostituzione? Scrive Cassirer:

[Il mondo umano] è retto dalle stesse leggi biologiche in atto in tutti gli altri organismi. Eppure nel mondo umano troviamo anche qualcosa di caratteristico che lo distingue da quello di ogni altra forma di vita […] esiste un’evidente differenza fra le reazioni organiche e le risposte umane. Nel primo caso lo stimolo esterno provoca una risposta diretta e immediata; nel secondo caso la risposta è differita: è arrestata e ritardata in seguito a un lento e complesso processo mentale […] [L’uomo] Non vive più in un universo soltanto fisico ma in un universo simbolico. Il linguaggio, il mito, l’arte e la religione fanno parte di questo universo, sono i fili che costituiscono il tessuto simbolico, l’aggrovigliata trama della umana esperienza […] Anche nel campo pratico l’uomo non vive in un mondo di puri fatti secondo i suoi bisogni e i suoi desideri più immediati. Vive, piuttosto, fra le emozioni suscitate dall’immaginazione, fra paure e speranze, fra illusioni e disillusioni, fra fantasie e sogni. (Saggio sull’uomo. Introduzione a una filosofia della cultura, Mimesis, Milano 2011, pp. 46-48.)

L’uomo, dunque, proprio in quanto uomo, non si limita mai a esistere e a vivere ma anche fa esperienza dell’esistenza e della vita, «uscendo» così dalla ferma staticità della prima e dall’inarrestabile dinamicità della seconda: l’uomo è capace di fermarsi senza bloccarsi, è capace di ri-tornare sulla prima e sulla seconda, è capace di ri-flettere ri-spondendo alla prima e alla seconda.

Detto questo, bisogna però riconoscere che il temine «esperienza» non gode oggi di una particolare fama soprattutto perché si tende a vedere in esso l’espressione di una sorta di presa, di dominio che l’uomo pretenderebbe esercitare sia sull’esistenza che sulla vita: l’esperienza, così intesa, sarebbe infatti, sempre e necessariamente, l’affaire di un soggetto supposto padrone. In verità, così almeno a me sembra, si tratta proprio del contrario; Heidegger ha colto con lucidità questo aspetto:

Fare esperienza di qualcosa – si tratti di una cosa, di un uomo, di un Dio – significa che quel qualcosa per noi accade, che ci incontra, si sopraggiunge, ci sconvolge e trasforma. Parlandosi di «fare», non si intende affatto qui che siamo noi, per iniziativa e opera nostra, a mettere in atto l’esperienza: «fare» significa qui provare, soffrire, accogliere ciò che ci tocca adeguandoci ad esso. Qualcosa «si fa», avviene, accade. (In cammino verso il linguaggio, Mursia, p. 127)

In effetti l’esperienza non è mai qualcosa che il soggetto possa decidere e determinare. Nessuno può seriamente affermare: «oggi farò un’esperienza», mentre si può senz’altro affermare: «oggi farò un acquisto». L’esperienza è sempre qualcosa di inaspettato che sfugge alla decisione, è sempre il frutto di un novum che investe il soggetto facendolo uscire da un già saputo per aprirlo a un altro sapere. Ne latino ex-perior il termine -perior implica la nozione di pericolo, prova, qualcosa con cui ci si misura ma soprattutto attraversando il quale si viene messi alla prova: da un’autentica esperienza si esce in qualche modo sempre «provati». Nell’idea di esperienza è dunque presente il rinvio a un movimento d’uscita (il prefisso ex– sottolinea tale esternalizzazione) da un limite che tuttavia è anche una forma di garanzia, movimento d’uscita che in tal senso non rappresenta mai un semplice transitare da un qui ad un là, assumendo piuttosto l’aspetto di un travaglio abitato dal pericolo e dalla prova: «fare un’esperienza» significa trovarsi coinvolti in un cammino di cui non si riesce mai a prevedere il corso.

È per questa ragione che l’esperienza più che essere «fatta» dal soggetto è ciò che «fa» il soggetto (da intendere in senso passivo), è ciò all’interno della quale il soggetto emerge, «viene fatto», viene forgiato proprio in quanto soggetto; essa non è un uni-verso costituito da cose e da fatti, ma è un multi-verso abitato dal possibile (propositi, progetti, desideri, speranze, attese, eccetera) e dai fantasmi (timori, paure, sensi di colpa, eccetera) che si coagulano attorno alle cose e ai fatti, fantasmi che il soggetto stesso produce, spesso inconsapevolmente, nel suo quotidiano rispondere agli altri esistenti, agli altri viventi e a se stesso.

In conclusione se, come vuole Heidegger, l’esperienza è «un essere in cammino», allora tale cammino è sempre travagliato, pericoloso, drammatico, per l’appunto non è mai un semplice trasferimento o un mero passaggio da un luogo ad un altro. È anche per questa ragione, per questo esplicito rinvio al pericolo e al dramma, che il termine «esperienza» mi sembra più adeguato del termine «esistenza» per indicare il particolare modo d’essere dell’uomo.

È di questo dramma che la letteratura, la grande o la vera letteratura, non si stanca di rendere testimonianza. In effetti se vi è qualcosa attorno alla quale gli uomini continuano a «raccontare storie» è proprio l’esperienza in cui si trovano coinvolti, e questo – ecco l’intreccio tra verità ed inganno che è impossibile dipanare – sia nel senso di renderle testimonianza, magari servendosi delle più elaborate finzioni, sia nel senso di ingannare ed ingannarsi, magari mettendo in scena «storie vere» che in realtà nascondono il lavoro del narcisismo e le macchinazioni del risentimento. In tal modo, dominati dalla paura e dai sensi di colpa, dall’invidia e dal rancore, mentre si racconta e si narra, spesso ci si giustifica, ci si difende, si aggredisce, ci si consola e infine ci si perde. Non per caso la narrazione, il raccontare storie, è un efficace strumento politico per ingannare il soggetto ma anche per l’ingannarsi del soggetto; come si usa dire, «gliela raccontano» ma anche «se la racconta», e in questo modo, proprio attraverso simili narrazioni, il soggetto riesce in una qualche maniera a consolarsi, evitando certi interrogativi e certe verità scomode che lo riguardano.

Ma talvolta, più raramente, gli uomini, alcuni uomini, riescono anche, con serietà e sincerità, senza vergogna e senza censure, sebbene con fatica e duro lavoro (è la ricerca del mot juste di Flaubert), a parlare e a scrivere della propria esperienza, a raccontare storie, perfino inverosimili, che rivelano aspetti essenziali del loro esclusivo modo di essere. È l’ipotesi che propongo: forse la grande o la vera letteratura è uno dei luoghi per eccellenza ove vengono salvaguardate alcune testimonianze, spesso scomode, relative ad aspetti essenziali del particolare modo di esistere dell’uomo. È per questa ragione che una simile letteratura è una vera fortuna: essa è il grande antidoto, la rivoluzione permanente contro la consolazione di quella «cultura» che non si stanca di diffondere stereotipi e luoghi comuni.