In una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia – come spiega la sinossi ufficiale del film – dove l’unica legge sembra essere quella del più forte, Marcello (interpretato da Marcello Fonte, premiato a Cannes) è un uomo piccolo e mite che divide le sue giornate tra il lavoro nel suo modesto salone di toelettatura per cani, l’amore per la figlia Alida, e un ambiguo rapporto di sudditanza con Simoncino (Edoardo Pesce), un ex pugile che terrorizza l’intero quartiere. Dopo l’ennesima sopraffazione, deciso a riaffermare la propria dignità, Marcello immaginerà una vendetta dall’esito inaspettato.

Scritto da Matteo Garrone, Ugo Chiti e Massimo Gaudioso, Dogman è ispirato al crimine passato alla storia per l’efferatezza con cui nel 1988, Pietro De Negri, il “canaro della Magliana”, uccise un suo amico e detestato complice di piccoli crimini dopo averlo seviziato a lungo. Arrestato il giorno successivo e reo confesso, insistette nel riferire minuziosamente le torture; le quali, almeno secondo quanto riscontrato in seguito, potrebbero essere state in parte inventate, o perlomeno non consumate sul corpo ancora vivo della vittima.

Il film di Garrone non è l’attamento di una vicenda di cronaca; e tuttavia non è vero nemmeno il contrario, cioè che il film non abbia niente a che fare con la terribile storia accaduta. Se si rilegge, per esempio, il primo testo (La vendetta del canaro) di un libro molto bello di Vincenzo Cerami, Fattacci. Il racconto di quattro delitti italiani (1997), riemerge un fitto incrocio di riprese, poi rilavorate, e di corrispondenze tra l’opera di Garrone e la vicenda del “canaro”. Del resto, il richiamo a fatti di cronaca particolarmente cruenti (per il groviglio di violenta complicità tra vittima e carnefice) è una delle costanti più forti dell’intero cinema di Garrone – si ripensa a L’imbalsamatore (2002), girato nei medesimi litorali di Dogman e ispirato, guarda caso, a un altro dei quattro “fattacci” di Cerami; o a Primo amore (2004), liberamente tratto dal romanzo autobiografico Il cacciatore di anoressiche e al tragico epilogo che ne seguì.

Dogman, dunque, certamente parte dall’orrore di un fattaccio; ma il punto più interessante, forse, è capire cosa riattiva il film. Di certo, infatti, uno dei livelli più lavorati e reinventati riguarda l’energia mitica, ossia la capacità di “sprigionare narrazione” che era contenuta in nuce in quell’evento: perché fu raccontato da subito, in maniera mitomaniacale, dagli stessi attori di quel dramma; perché si svolge in uno spazio coatto (il retrobottega di un piccolo negozio pieno di gabbie), situato a propria volta in un luogo disarmonico, tradito dall’abusivismo, disprezzato (messo in immagini con tonalità e campi lunghi postapocalittici dalla fotografia di Nicolaj Brüel), pieno di monconi arrugginiti di edifici mai proseguiti: insomma, un luogo dove sembrerebbe che non possa nascere nulla, ma dove invece ha preso vita la macchinazione più orribilmente fantasiosa di una vendetta atroce.

C’è poi un valore aggiunto, che riguarda i meriti del progetto di regia. È il modo in cui Garrone si è reimpossessato di quella storia, dei suoi potenziali, ricreandola, e restituendocela sotto forma di un film che in un certo senso toglie, trasfigura l’aspetto che più dà sostanza al fatto di cronaca, cioè l’immanenza, l’adesione ai fatti, agli ambienti e alle identità puntuali e personali. Garrone lavora sulla trascendenza della storia individuale, mostrandoci, senza spiegarli ma mettendoli in scena, quelli che sono dei grandi archetipi del sentire umano: la violenza bestiale, la rabbia, la solitudine, il bisogno di essere inclusi, l’amore per una figlia, la frustrazione continua di chi sente vulnerabile e indifeso. Ciascuna di queste situazioni è trattata per grandi quadri, come se fossimo dentro una fiaba (la forma di racconto primaria per guarire e ritualizzare la paura di vivere). E come accade spesso in una fiaba, la violenza (dell’anno in carcere, delle sevizie) è lasciata fuori dal racconto; oppure, come nei fratelli Grimm, è fatta esplodere inaspettatamente, ma mostrata per mezzo del dispositivo focale più importante e straniante di Dogman: l’occhio dell’animale dietro le sbarre. I cani che guardano, non capiscono, assistono come spettatori al gran teatro delle emozioni più violente che possono abitare e rovesciare da un momento all’altro la vita degli individui, senza ragione, facendoli arrivare, per paradosso di sguardi e di situazioni, alla violenza più bestiale di tutte: quella umana.

Dogman è un film che predilige l’iconografia dei margini: nella composizione delle immagini, nelle cromìe iperrealiste, nella fluidità dei piani sequenza o nei primi piani continui sul volto di Marcello. Gli ambienti periferici e degradati sono trasformati in una sorta di tabula rasa su cui sperimentare nuove forme possibili di racconto sull’umanità. Tornando sul progetto del film dopo dodici anni, mentre preparava (e non è un dettaglio casuale) una nuova versione cinematografica di Pinocchio, è come se Garrone avesse ripreso e moltiplicato la forza di racconto della violenza trattandola appunto come grande codice simbolico, non come stereotipo. E riuscendoci talmente bene che è proprio questo eccesso di perfezione (questa insuperabile poetica del reietto) che, in certi punti, potrebbe rischiare di diventare un limite.

Marcello e Simoncino sembrano il bambino e l’orco, o Davide e Golia. Sono due maschere (interpretate entrambe da due attori bravissimi) che occupano la scena, spesso l’uno di fronte all’altro.

Non sono, non esistono, non funzionano semplicemente come due antagonisti, ma come due polarità che si attraggono reciprocamente: secondo una relazione di sottomissione e di perversa dipendenza tra vittima e carnefice che sarà poi rovesciata. Ma anche perché la loro storia è una sfida continua che ha qualcosa di primario, evoca situazioni e emozioni che affondano in una sorta di preistoria bambina dell’animo umano. Simoncino non è solo il nemico esterno, ma diventa anche una parte di noi: la fisicità materica e delle pulsioni grezze che ribolle e basta, il colosso su cui proiettare ansie e sentimenti di vulnerabilità incontrollabili. Tant’è vero che le situazioni di violenza sono messe accanto, visivamente, a situazioni che continuamente evocano circostanze e modalità infantili: la sala giochi con la slot machine presa a testate, il campo di calcetto, la mamma di Simoncino, la moto presa a bastonate, l’area giochi scalcagnata e chiusa da un muretto circolare, dentro la quale è ritratto Marcello nell’ultima scena del film, quasi che uscire da quella recinzione di macerie fosse impossibile.

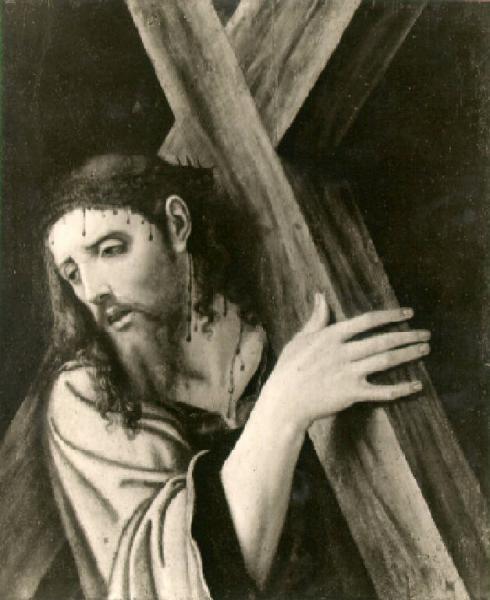

Com’è brutto e cupo il mare di Dogman. Il mare, che di solito fissa la linea dell’orizzonte e un punto di fuga, in questo caso non apre, ma chiude, tappa ogni sogno. Solo negli abissi marini, quelli in cui Marcello fa attività subacquea con la figlia Alida, e dove si ritrovano tonalità che assomigliano, in un segreto filo di simboliche corrispondenze, al mondo nascosto del retrobottega abitato dai cani, si dà, momentaneamente, una magica possibilità di pace; una fuoriuscita dalla prigione, materiale e metaforica, dove il protagonista scivolerà anche di più una volta fuori dal carcere dove ha scontato, lui solo, la pena per il furto commesso dall’amico. Nella dimensione trasfigurata della regia di Garrone, l’isolamento e la violenza a cui la comunità condanna Marcello, uomo mite, sono trattate secondo un immaginario figurativo che ha qualcosa di cristologico: per le luci sempre più livide, per la faccia insanguinata di Marcello quando viene picchiato da Simoncino, per i volti sempre più orrorifici degli altri compagni di quartiere, che ricordano l’umanità mostruosa che accompagna Cristo mentre sale al Calvario in certi quadri fiamminghi.

Nicolò Frangipani, Cristo portacroce, post 1550 – ante 1574, Musei Civici di Arte e Storia. Pinacoteca Tosio Martinengo, Brescia.Niente, in Dogman, può lasciare spazio a qualche speranza. Non è una promessa (che riguarderebbe il mondo delle possibilità), ma è il senso di una mancanza (che riguarda invece il mondo della desiderabilità) a chiudere il film; eppure, in un certo senso, ci fa vedere, sia pure per negazione, una redenzione attraverso la distruzione del drago. È la verità dell’immaginazione a risarcirci e a continuare a ferirci, oltre la durata della visione del film: la verità dell’immaginazione su cui si posano gli occhi di Marcellino, mentre, con le spalle voltate al mare, crede di vedere gli amici che giocano a calcio nel campetto del quartiere, nell’ultimo intenso primo piano di Dogman.