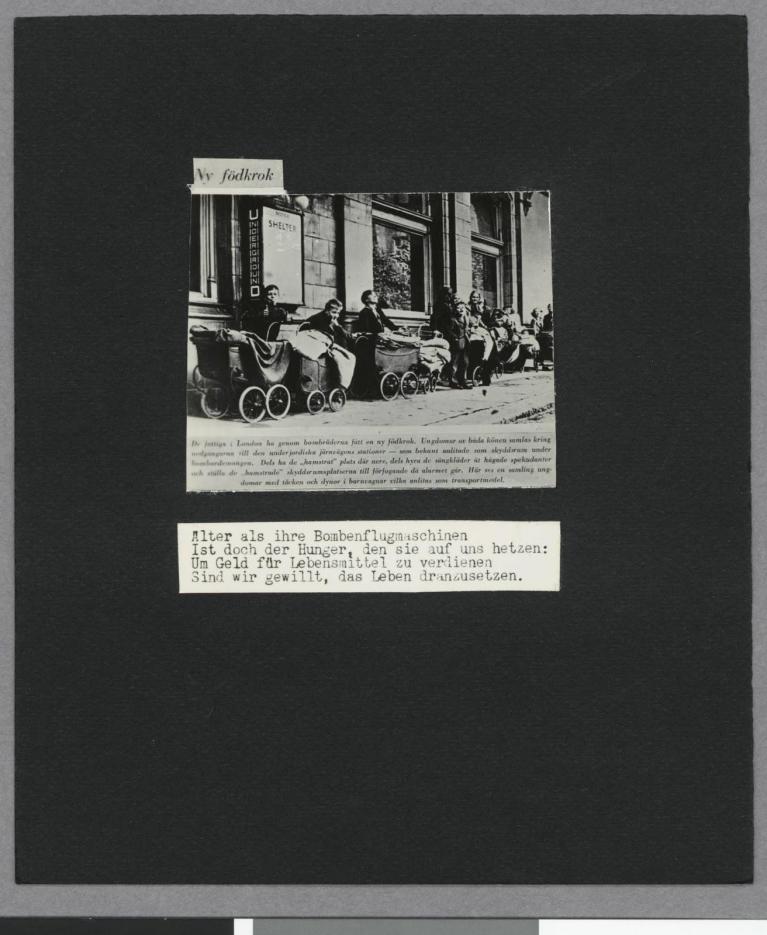

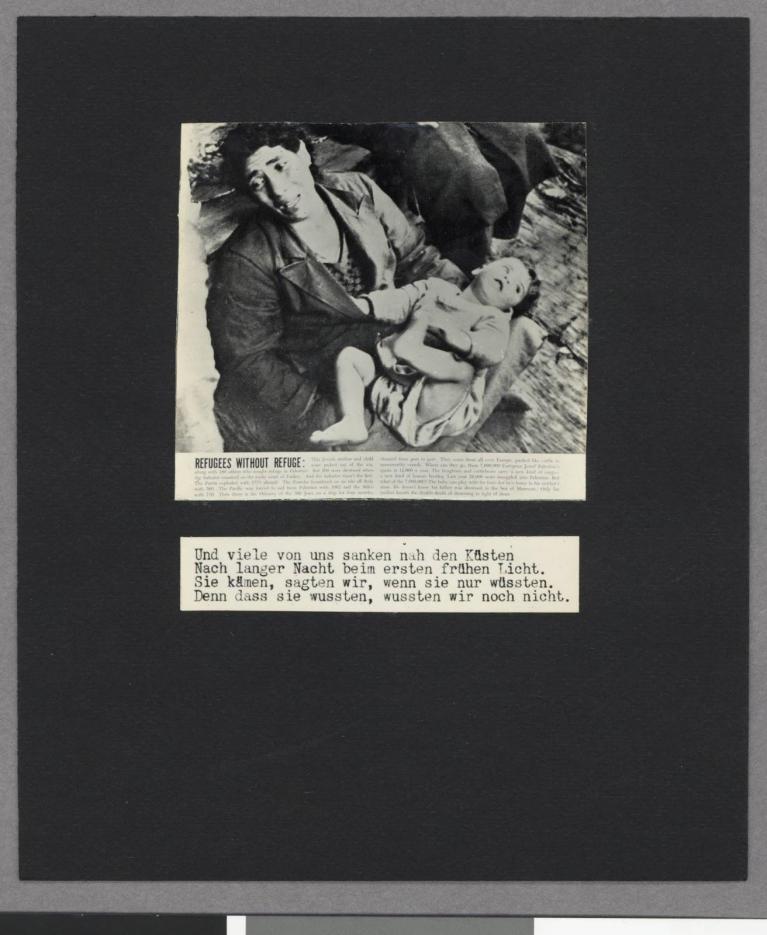

La figura è una Madonna con Bambino, e insieme una Pietà. Lei, inquadrata leggermente dall’altro, Lo sorregge ma anche Lo ostende, Lo mostra a chi Le sta davanti. I Loro sguardi divergono: quello di Lei si piega verso l’alto invocando appunto Pietà, mentre quello di Lui è sereno, curioso, forse divertito. In calce alla fotografia, quattro versi: «E molti di noi affondarono nei pressi / delle coste, dopo lunga notte, alla prima aurora. / Verrebbero, dicevamo, se solo sapessero. / Che sapevano, noi non lo sapevamo ancora». Alla pagina a fianco, una didascalia traduce quella che figura in fondo al ritaglio stampa: «Rifugiati senza rifugio. Questa madre ebrea e il suo bambino sono stati ripescati dal mare insieme con 180 altre persone, che cercavano rifugio in Palestina. Ma 200 sono annegate quando il Salvador si sfracellò contro le coste rocciose della Turchia. Il Salvador non era la prima nave. La Patria esplose con a bordo 1771 persone […]. La Pacific fu costretta, con 1062 profughi, a proseguire il viaggio senza sbarcare in Palestina […]. A parte l’odissea dei 500 ebrei su una nave che fu rimandata di porto in porto per quattro mesi. Vengono da tutte le parti d’Europa, ammassati come bestie su carrette incapaci di tenere il mare […]. La quota di immigrazione in Palestina ne prevede 12000 all’anno. Le navi da carico e per il bestiame portano un carico nuovo, una nuova specie di contrabbando umano.

Nell’ultimo anno 26000 persone sono state introdotte clandestinamente in Palestina. Ma che ne sarà dei sette milioni? Il bambino può giocare con il suo piede – si sente a casa sua in braccio alla madre. Non sa che suo padre è annegato nel mare di Marmara. Solo la madre sa che la morte per annegamento in vista della cosa è doppiamente atroce».

Non è cronaca di oggi, è la storia di sempre. Si tratta infatti della tavola 48, delle 69 che si susseguivano, nel 1955, nell’Abicì della guerra di Bertolt Brecht. Un testo che a sua volta a lungo dovette cercare approdo: ideato nel ’40 durante l’esilio in Finlandia, alcune tavole ne escono nel ’44-45 su una rivista di fuoriusciti in America, ma al ritorno di Brecht in Germania viene rifiutato, nel ’48, dall’editore Desch (allorché lui annota, nel Diario di lavoro, che del passato nazista «niente è stato liquidato anche se quasi tutto è distrutto»); nel ’54 l’Ufficio per la Letteratura della Repubblica Democratica ne deplora le «tendenze pacifiste», poi Brecht viene insignito del Premio Stalin e si trova nell’interessante condizione di dover dare in prima persona l’imprimatur al suo testo; lui stesso, a quel punto, decide di censurarne venti tavole (che verranno pubblicate solo nel 1985, e mancano tuttora dall’edizione italiana: frettolosamente riproposta da Einaudi nel 2002 dopo la bella princeps del ’72, con traduzione di Roberto Fertonani, tre anni dopo stravolta da Renato Solmi per renderla «immediatamente accessibile a un pubblico di giovani e di operai») e finalmente, l’anno dopo, il libro può uscire. Ma senza alcuna eco: e Brecht deve prendere atto (quarant’anni prima del Sebald della Storia naturale della distruzione) della «rimozione insensata», da parte dei lettori tedeschi, di «tutti i fatti e giudizi riguardanti il periodo hitleriano e la guerra».

Sempre si parva licet, con sensibile ritardo – a più di dieci anni dalla pubblicazione in Spagna e in Francia – esce (per le cure non impeccabili di Francesco Agnellini e il package non accattivante di Mimesis, pp. 289, € 22) Quando le immagini prendono posizione di Georges Didi-Huberman: primo volume di una serie, L’occhio della storia, che da Minuit ha contato, fra il 2009 e il 2016, sei titoli (seguiti da una ulteriore serie di pubblicazioni a partire dalla mostra Soulèvements, che nel 2016 al Jeu de Paume è stata il precipitato di questo suo lavoro storico e teorico); e che proprio al lavoro verbovisivo e iconotestuale di Brecht è dedicato – a cavallo fra l’Abicì (Kriegsfibel), il monumentale Diario di lavoro (Arbeitsjournal, da Einaudi nel 1976 in due volumi, sempre precedenti le edizioni critiche degli anni Novanta) e i Modellbücher dei testi per il teatro. S’è scelto dunque un Virgilio proverbialmente scontroso, Didi-Huberman, per una svolta “politica”, la sua, che non a caso ha lasciato perplessi (non senza impazienze e ingenerosità francamente eccessive) molti degli ammiratori (a suo tempo sfegatati e del pari troppo acritici, magari) dei suoi lavori anni degli Ottanta e Novanta (i quali a loro volta giunsero da noi con un buon decennio di ritardo: da un punto di vista editoriale non porta bene, a GDH, la divisa teorica dell’anacronismo cui da sempre è fedele). Ma, come nei suoi entusiasmanti pindarismi teorici non nasconde, e anzi valorizza, i conflitti di piani temporali, così nell’Œil de l’Histoire GDH non si sottrae, com’è giusto, ai dilemmi e alle vere e proprie aporie cui lo espone, e ci espone, il pensiero, prima che la prassi artistica, di Brecht.

Questi aderisce infatti, nel 1950, al programma leninista (e alla prassi stalinista) della «pianificazione delle arti» da parte del partito, che deve «proporre agli artisti dei problemi» (anche se non si nasconde che «da persone che siano state costrette a piegare la testa non è facile riuscire ad avere opere non servili»), in vista della «mobilitazione delle nuove masse di lettori»; e già qualche anno prima, negli appunti Sul realismo socialista, faceva venire i brividi il suo elogio dell’«avveduta presa di posizione di Stalin rispetto a Majakovskij, che è un distruttore di forme di prim’ordine, e della sua interessante affermazione che i poeti dovrebbero essere gli ingegneri dell’anima» (ma questa sua posizione era già implicita nelle frasi sprezzanti, rivolte all’incredulo Walter Benjamin che era andato a trovarlo a Svendborg, su Kafka che «ha visto il futuro, senza vedere che cosa è»: nel dopoguerra i comunisti francesi, chiedendosi se non fosse il caso di bruciarlo, Kafka). Eppure è lo stesso Brecht che, nella Kriegsbibel e forse ancor più nell’Arbeitsjournal, pratica un’arte del montaggio che sfida dadaisti e surrealisti sul loro stesso terreno (al punto che Ernst Bloch, in polemica con Lukács, poteva accostarlo oltre che a loro – da Brecht disprezzati, in quanto dilettanti di ebbrezze e misticismi profani – anche a Proust e a Joyce – che invece Brecht apprezza per aver «modificato la concezione del romanzo» –: tutti artefici dell’«epoca caleidoscopica»).

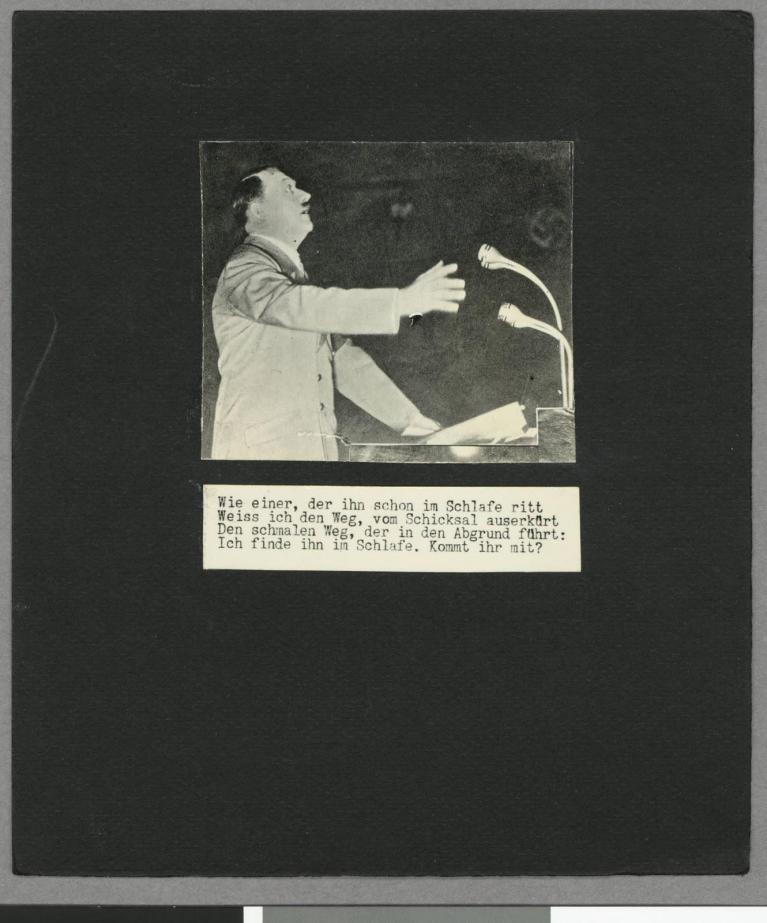

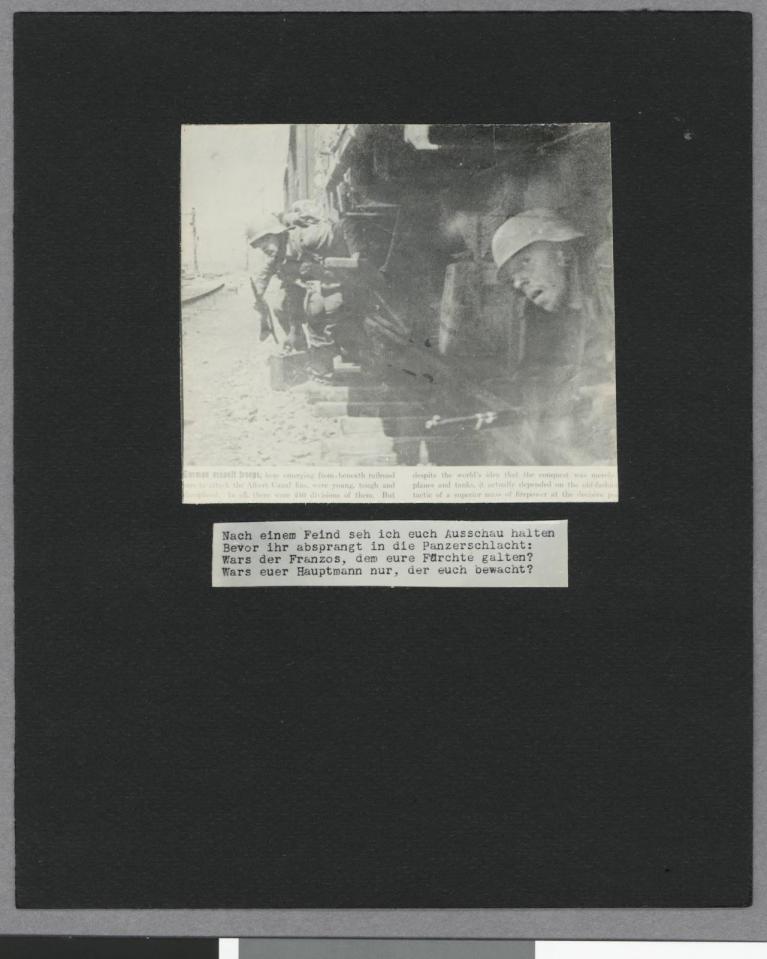

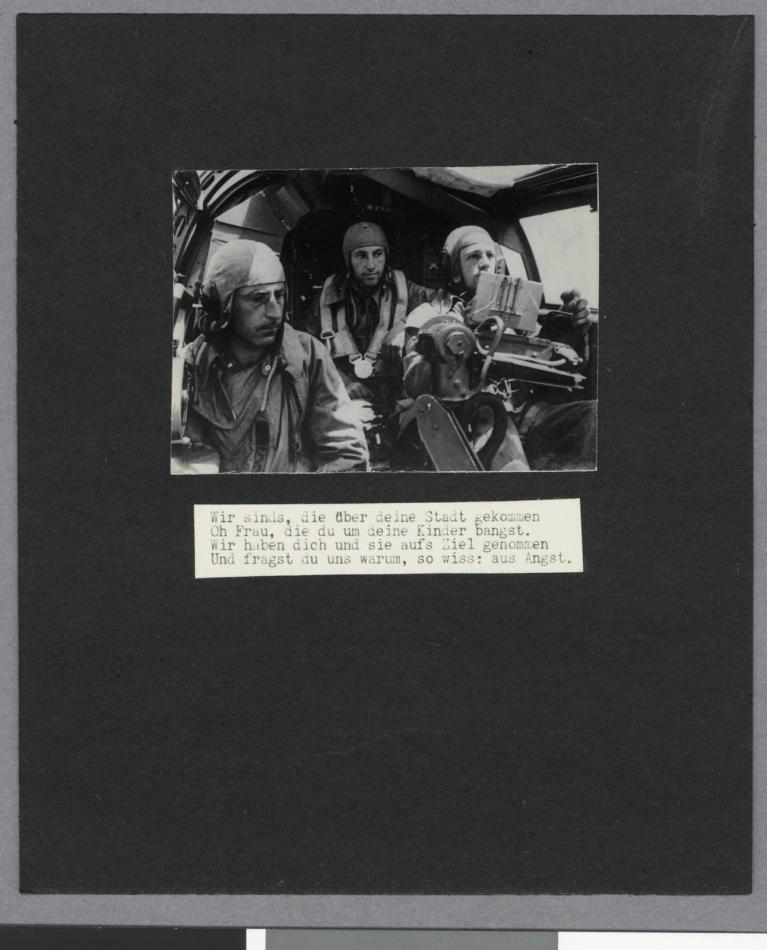

Ingrandendo le tavole montate da Brecht con l’aiuto della sua amante fotografa Ruth Berlau, e svolgendole come in una sequenza cinematografica – raddoppiando cioè, nella forma saggistica, il principio del montaggio che analizza – Didi-Huberman ci mostra come questo Brecht, davvero, si possa leggere meglio in sintonia con Moholy-Nagy, Ėjzenštejn e naturalmente Benjamin che con l’ortodossia neohegeliana. La verità è concreta – secondo il motto che Brecht aveva scritto sulle tavole del suo studio durante l’esilio –, sì, ma proprio in quanto conflittuale, contraddittoria, obliqua: il lettore della Kriegsfibel non «dispone della “verità”, ma vede piuttosto dei missili, frammenti, schianti di verità che si disperdono qui e là, nella “dis-posizione” delle immagini» (e sono acutissime le pagine di GDH sullo straniamento – Verfremdung – teorizzato e praticato da Brecht, nella sua forma più audace e rivoluzionaria, proprio nei lunghi anni dell’esilio: «come se la sua posizione estetica sull’estraneità andasse di pari passo con la sua situazione poetica di esiliato, di straniero»). Una forma, il montaggio, figlia della guerra. Non la seconda, di cui parla l’Abicì, bensì la prima: come se, scrive GDH, «le trincee scavate in Europa durante la Grande Guerra avessero suscitato, nel campo estetico come in quello delle scienze umane – si pensi a Georg Simmel, Sigmund Freud, Aby Warburg, Marc Bloch –, la decisione di mostrare attraverso i montaggi, cioè per dislocazioni e ricomposizioni di ogni cosa». Il montaggio, irriducibile «presa d’atto del “disordine del mondo”» (splendida formula brechtiana, che pare appunto mutuare quelle del Simmel della tragedia della cultura), diventa così «il metodo moderno per antonomasia».

In questo modo la maniera iconotestuale della Kriegsfibel può riassumere in sé i modi contrastanti degli architesti specificamente germanici: da un lato il dadaista Deutschland, Deutschland über alles di Kurt Tucholsky e John Heartfield (da poco riproposto da Meltemi, a cura di Maurizio Guerri: ben ne ha scritto su Alias Giorgio Fabre), e ancor più da vicino il precedente Guerra alla guerra dell’anarchico Ernst Friedrich (che Brecht elogia nel 1926); ma anche, all’altro capo dello schieramento politico, il perturbante (e purtroppo formidabile) Ernst Jünger del Mondo mutato (che sempre Guerri ha restaurato da Mimesis), apparso alla vigilia della presa di potere di Hitler, che sulle masse naziste getta il solito sguardo gelido, minerale (stigmatizzandole, si capisce, ma da destra).

Così davvero le immagini prendono posizione (e non partito, distingue con un filo di volontarismo Didi-Huberman), sia in senso ideologico che nell’architettura della pagina-campo di battaglia. E imprimono, alla carsica tradizione dell’iconotesto, quella natura intrinsecamente conflittuale (anche se non sempre politicamente tale) che le è propria. Nel fotografare una storia tragica, prendono una forma tragica – ancorché modernisticamente tale, per via appunto di montaggio. E così davvero si può parlare dell’occhio della storia: «come si dice l’occhio del ciclone».