Molti anni fa un giornalista chiese a Thelonious Monk quale musica gli piacesse ascoltare. Monk rispose: amo tutta la musica. Il giornalista, insoddisfatto della risposta o soltanto a caccia di uscite sensazionali, insistette: anche la musica country? E Monk, come sempre serafico e imperscrutabile: quale parte di ciò che ho appena detto non hai capito?

Michael Balzary, in arte Flea, la pulce, co-fondatore e bassista del gruppo rock californiano dei Red Hot Chili Peppers, attore, produttore discografico e cinematografico, proprio come Monk è convinto che la musica abiti un regno superiore non riducibile alle crasse categorie dentro cui noi umani siamo soliti costringerla. Tutta la musica è veicolo di magia: even shitty pop music, dice Flea, anche la merdosa musica pop. Fa un solo distinguo: musica che ha un’anima, e musica che non ce l’ha. Crede che la funzione dell’arte sia quella di trasformare la rabbia e il dolore in amore.

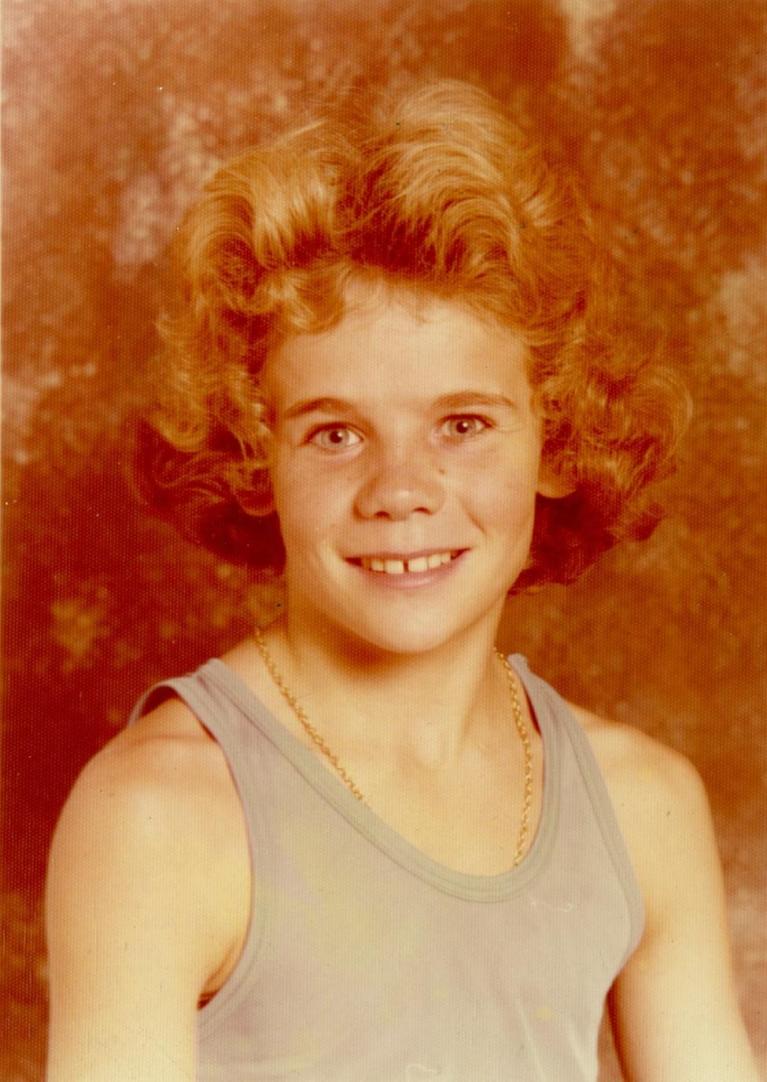

Tutta la mia vita, racconta l’oggi cinquantasettenne Flea, è stata una ricerca verso il Sé superiore e un viaggio nella profondità dello spirito. Da ragazzino era convinto che la sola musica degna di essere ascoltata fosse il jazz. Grazie al patrigno contrabbassista aveva scoperto Dizzy Gillespie e s’era messo a studiare la tromba. La prima volta che sentì della musica suonata dal vivo fu nel salotto di casa, un’infuocata jam session sul tema di Cherokee, uno dei cavalli di battaglia di Charlie Parker. Fattosi adolescente scoprì che con il rock era più facile che le ragazze ti notassero, e allora cambiò strumento ed entrò nei Fear, uno dei gruppi di punta della scena punk californiana. Oggi, facendo sua una massima di Bob Marley, sostiene che non conta ciò che suoni e nemmeno la qualità di ciò che fai: conta la dedizione con cui ti sforzi di indirizzare il processo creativo.

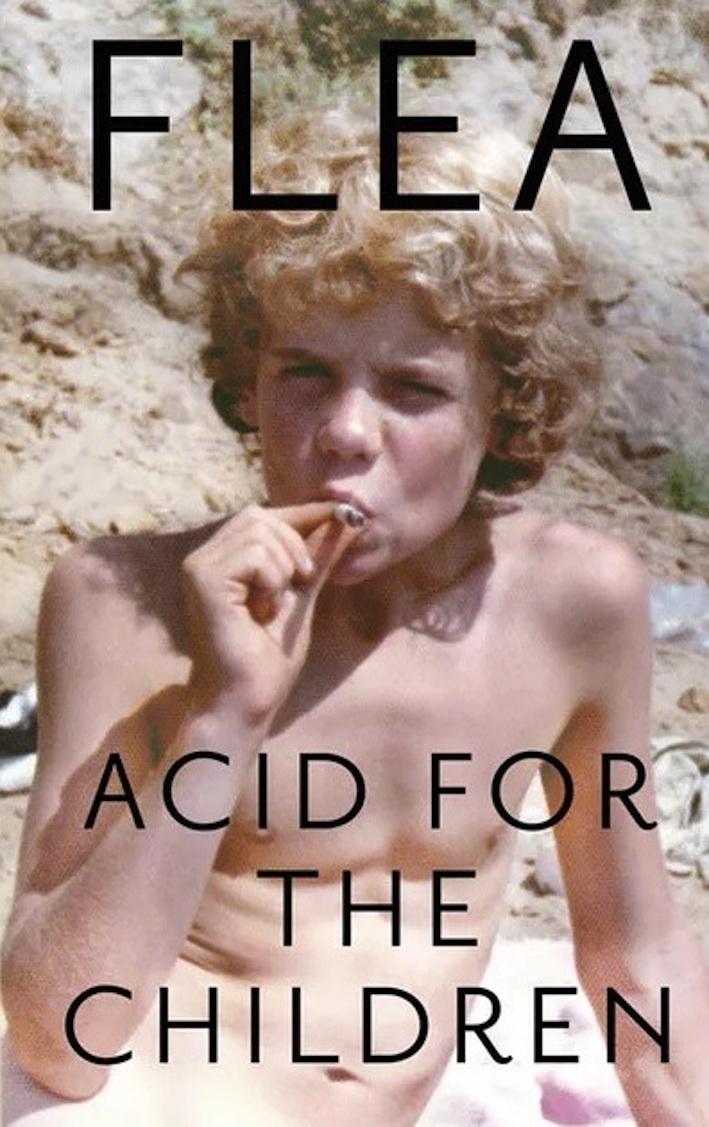

Il memoir pubblicato da poco negli Stati Uniti, Acid for the children (Grand Central Publishing, pag. 400, con una prefazione di Patti Smith), racconta l’infanzia burrascosa di Flea dai giorni trascorsi nella natia Australia fino all’approdo con la famiglia negli Stati Uniti, dapprima a New York e poi a Los Angeles. Dei Red Hot Chili Peppers nel libro non si parla se non per brevi accenni: la morte del chitarrista Hillel Slovak, il primo pezzo scritto a quattro mani con il cantante Anthony Kiedis, il primo concerto tenuto con in repertorio un solo brano della durata di tre minuti. Il memoir si ferma lì, nel momento in cui il gruppo decolla. Chi fosse interessato alle vicende della band (abbandoni e rimpatriate del chitarrista John Frusciante compresi), dovrà verosimilmente attendere il sequel che lo stesso Flea annuncia in coda al volume con degli apribocca da giornaletto pulp:

Riuscirà Flea a fidarsi dell’amore?

Che cosa può realmente fare il circo del rock a un essere umano/porcellino d’India vulnerabile?

È questo mondo troppo crudele per Flea da sopportare?

Riuscirà a navigarlo senza trasformarsi in un emerito coglione?

C’è un prezzo da pagare per essersi sparato ogni sorta di droga per anni?

Dio esiste?

È possibile crescere quando inizi a fumare erba all’età di undici anni?

Ecco, cominciamo pure da qui: le droghe. Sulla copertina di Acid for the children Flea è ritratto in spiaggia, dodicenne o giù di lì, intento a prosciugare uno spinello. A pagina 194 del libro dettaglia invece le sostanze di cui ha smodatamente fatto uso nel corso degli anni: marijuana, LSD e allucinogeni, cocaina, metanfetamine, freebase iniettata in vena, ectsasy, funghi, eroina e oppiacei in genere. Flea si sente anche in dovere di aggiungere: oltre a qualunque altra cosa ci capitasse a tiro.

Leggendo il libro a più riprese ho pensato a Streetwise, un documentario uscito nelle sale americane nel 1984. L’anno prima la rivista americana Life aveva pubblicato un reportage di Cheryl McCall e Mary Ellen Mark intitolato Streets of the Lost, le strade dei perduti, che rivelava come anche a Seattle, ritenuta allora la città più vivibile degli Stati Uniti, vi fosse una nutrita comunità di ragazzini che vivevano per strada alla stregua di vagabondi, adolescenti fuggiti di casa che si arrabattavano alla bell’e meglio praticando lo spaccio, la prostituzione, chiedendo l’elemosina o perfezionandosi nell’arte del furto. Il reportage su Life suscitò grande scalpore e ispirò il documentario Streetwise, diretto dal marito di Mary Ellen Mark, Martin Bell, pellicola che ottenne una candidatura agli Oscar nel 1985 (il tema portante del film era una splendida canzone di Tom Waits: Take care of all my children – prenditi cura di tutti i miei bambini – poi antologizzata nel triplo Orphans: Brawlers, Bawlers, and Bastards). L’infanzia di Flea e dei suoi amici a Los Angeles richiama da vicino quella dei ragazzini randagi di Streetwise. Non è un caso se il 1984 è anche l’anno in cui uscì il film Suburbia, il primo che vide Flea nelle vesti di attore. Il film, diretto da Penelope Spheeris e prodotto da Roger Corman, narrava la storia di un gruppo di giovani punk senza fissa dimora a Los Angeles, e dipingeva un ritratto altrettanto crudo e impietoso della gioventù sbandata d’America.

Proprio come i ragazzi di Streetwise e di Suburbia, Flea e i suoi amici – il futuro chitarrista dei Red Hot Chili Peppers Hillel Slovak, ma soprattutto l’amico fraterno e futuro cantante del gruppo Anthony Kiedis – nel memoir attraversano infanzia e adolescenza in preda a un vortice di incertezza e di allarme che soltanto l’eccesso pare in grado di indirizzare: le droghe, l’alcool, ma soprattutto il perenne vivere sul filo del rasoio, la ricerca del rischio per il rischio, la folle e insieme coerente sfida nei confronti di un mondo che ai loro occhi risultava dannatamente quadrato. Se la droga è onnipresente, non lo stesso si può dire delle figure parentali. Sia Flea che Kiedis provengono da famiglie divise, con genitori disinteressati a esercitare il benché minimo controllo sui figli. Flea racconta che da ragazzino (dodici, tredici anni) trascorreva intere notti a zonzo per Hollywood, all’ora in cui su quei marciapiedi non s’incontravano altro che satiri, ubriaconi e relitti umani. Ricorda anche come una sera dei ragazzini l’avessero messo in guardia perché nel quartiere s’aggirava un lunatico armato di pistola. Per strada si potevano sentire le sue urla e i colpi d’arma da fuoco. Flea corse verso casa per sincerarsi che i genitori fossero al sicuro. Giunto a destinazione scoprì che tutti i vetri di casa erano andati in frantumi e che la porta d’entrata era stata sfondata. Facendosi coraggio entrò nell’appartamento. Distrutto. Tutto era sotto sopra. In un angolo, in mutande, sedeva Walter, il patrigno, il volto e il torace coperti di sangue. Accanto a lui, una pistola. Sfibrato e agonizzante guardò il ragazzino e disse: vai a cercare tua madre. Flea se la diede a gambe colmo di vergogna: il lunatico che aveva messo a ferro e fuoco il quartiere non era uno svitato qualunque, ma Walter, il patrigno contrabbassista. Quella notte, al pari di tante altre, Flea la trascorse ramingo per strada. I equated creativity with insanity, riassume oggi: equiparai la creatività alla follia. Più avanti, in uno dei passi più sentiti del libro, allorquando parla dell’amicizia con Anthony Kiedis (the convex to my concave; il convesso al mio concavo), scrive: ero sempre in cerca di amore, in cerca di una famiglia, qualcuno che mi guidasse attraverso il labirinto di essere un giovane uomo, qualcuno che mi fosse padre, fratello, maestro.

L’illuminazione, scrive altrove Flea, può manifestarsi nei luoghi più impensati. Fra i lavori che svolse prima di diventare musicista, vi fu quello di ricezionista nello studio veterinario del dottor Miller, un uomo buono e saggio che pur riconoscendo in Flea un ragazzo problematico (pazzo e fuori controllo è l’autodefinizione di Flea) decise di assumerlo: aveva visto qualcosa in me, dice oggi un quasi incredulo Flea. In segno di riconoscenza lui lo ripagava rubandogli le confezioni di cibo per cani che andava poi a rivendere per comprarsi la metanfetamina. Quando il dottor Miller scoprì che Flea si presentava al lavoro sotto l’effetto di stupefacenti non lo licenziò, ma lo spostò dal banco della ricezione al laboratorio sul retro, dove trovò la compagnia di due inservienti non meno strambi e problematici di lui: Kai, un vecchio ubriacone che si rivelò essere il padre del Gene Vincent di Be-Bop-A-Lula, e Tim, un ragazzo gay senza fissa dimora, cresciuto tra riformatori e prigioni e con cui Flea fumava uno spinello dietro l’altro. Lì, nel retrobottega, Flea si occupava di tenere pulito il locale raccogliendo gli escrementi degli animali. C’era molto amore in quel posto, ricorda oggi Flea. Quindici anni dopo, pentito e grato per una bontà e un’accoglienza di cui non aveva saputo essere all’altezza, Flea telefonò al dottor Miller scusandosi per avergli rubato tutte quelle confezioni di cibo per cani.

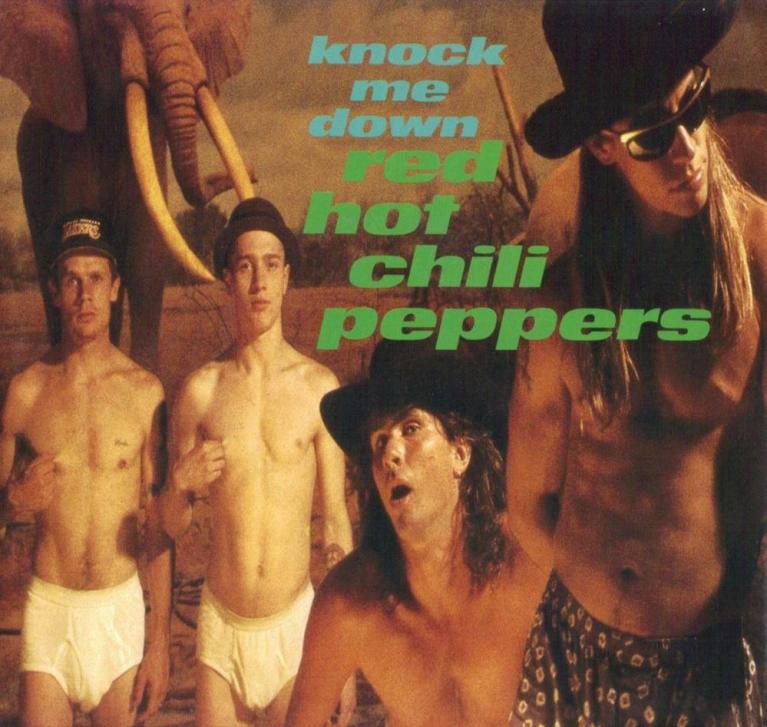

Molti anni fa, imbattendomi per la prima volta nei Red Hot Chili Peppers, mi dissi: e questi, da quale galassia sono sbarcati? Stavano suonando una cover di Higher Ground, un vecchio brano di Stevie Wonder, ed erano in preda a un esubero di vitalità che doveva per forza presupporre un’errata configurazione del voltaggio alla nascita, o altrimenti l’assunzione di troppo caffè dopo cena. Poteva capitare, scoprii, che si esibissero nudi in scena, o altrimenti con un calzino come unico indumento a dissimulare le parti intime. Sui dischi mettevano in mostra un campionario di mutande che rese necessaria una nuova messa a fuoco del rock. Sul retro di copertina di Mother’s Milk e sulla copertina del singolo Knock me down ad esempio, tre dei quattro componenti del gruppo si presentavano proprio in mutande (Chad Smith è ritratto solo dalla cintola in su, quindi chi lo sa). Anthony Kiedis indossava un paio di comunissimi short, mentre John Frusciante e Flea esibivano delle ampie mutande buffamente demodé, di quelle con l’apertura laterale atta ad agevolare la minzione. Quella fotografia rappresentò, per chi scrive, la prima avvisaglia che s’approssimava un nuovo modo di intendere la culotte: da capo d’abbigliamento negletto e pudicamente celato alla vista, a fiera espressione d’un modo d’essere, comico stendardo di una generazione che improvvisamente sembrava dotarsi di altre cerimonie di svestizione. Il rock che avevo conosciuto io era stato sovente nudo e ammiccante, petti villosi e pantaloni attillati, capello lungo e velleità zingaresche, ma non si era mai presentato in mutande. Forse anche il rock andava svestito e messo in fila come alla visita medica militare. O forse bisognava soltanto che qualcuno ci liberasse dagli orpelli – borchie, fumogeni e bandane – per restituirci energia allo stato puro: chitarre, tatuaggi e, appunto, mutande.

A pagina 98 del memoir Flea scrive cartesianamente: I freak out squares, therefore I am; mando fuori di testa i conformisti, quindi sono. Oggi mi appare chiaro che le mutande dei Red Hot Chili Peppers non rappresentavano solo una nuova possibile frontiera dell’anticonformismo, ma rinverdivano anche i fasti dei freak californiani del bel tempo che fu. Dietro i Red Hot Chili Peppers era possibile intravedere il baffo di Frank Zappa o le smorfie stralunate di Captain Beefheart, ma in qualche strano modo s’intuiva anche che quei quattro ragazzacci traevano la loro forza dall’aver saputo miscelare il funk di George Clinton con l’hip-hop più efferato, l’erotismo spiccio di James Brown con la propulsione blues di Jimi Hendrix, la solennità tellurica dei Led Zeppelin con l’ardore iconoclasta del punk. Dei sovversivi, in sostanza, dei ribelli che avevano scoperto nella musica lo strumento entro cui incanalare tutta l’energia che non riuscivano a far stare nella cornice quadrata del mondo.

Nel recente e brillante saggio Music: A Subversive History (Basic Books, p. 528, 2019), lo storico della musica Ted Gioia sposa la causa dei provocatori e dei sovversivi sostenendo che siano loro il vero motore del cambiamento e del progresso in ambito musicale. Riscrivendo quattromila anni di storia (da Saffo passando per la polifonia, Mozart, Stravinsky, Lennon, i Sex Pistols e approdando infine alla giungla di Spotify), Gioia quella storia prova a restituirla ai perturbatori e agli outsider che hanno fatto da rompighiaccio, sottraendola invece a chi – gli assimilatori, gli epigoni, i diluitori, i prestanome o semplicemente i più furbi – di quella storia sono sovente considerati gli artefici. Flea e i Red Hot Chili Peppers appartengono senza dubbio alla falange dei perturbatori e degli istintivi di cui scrive Gioia, quelli che stanno un passo avanti e indicano un punto all’orizzonte di cui nessuno s’è ancora avveduto. Dietro di loro non cogliamo soltanto le ombre degli assimilatori, degli epigoni e dei diluitori, ma anche quelle dei caduti e degli emarginati. People living outside society need a sound to believe in – chi vive ai margini della società ha bisogno di un suono in cui credere – scrive Flea a pagina 120 del memoir. Un suono che non possa essere requisito dai guardiani della cultura o controllato da chi detiene il potere. Quel suono ispira i ribelli e gli emarginati, li sostiene lungo il cammino e dà loro una voce che altrimenti non avrebbero o non saprebbero di avere. È qui che Michael Balzary in arte Flea svela non solo il segreto dello speziatissimo gumbo dei Red Hot Chili Peppers, ma fissa anche il suo credo musicale raccordando il lamento del blues alla libertà espressiva del jazz, le urla del rock agli strali dell’hip-hop, lo squilibrio della psichedelia alle sfrenate allusioni del funk. Musiche diverse che hanno questo in comune: farsi voce di chi ha meno voce o non ne ha affatto. Per trovare un posto nel mondo Flea ha dovuto prima capire che la musica non era soltanto un sollievo o un passatempo, qualcosa con cui allietare il sabato sera o una festa fra amici, ma una voce ch’era in grado di parlare la lingua del cuore e dell’anima, e nel farlo raccontare magari anche la storia di chi una storia non ce l’ha, o fatica a trovarla.