Dal castello di Muzot, l’8 giugno 1926, Rainer Maria Rilke scrive a Marina Cvetaeva una lettera alla quale acclude una poesia, Elegia, a lei dedicata. Ecco l’inizio: «Le perdite nell’universo, Marina, le stelle precipiti! / Non l’accresciamo noi, dovunque mai ci scagliamo, / in quale mai stella! Nel cerchio sempre già tutto è contato. / E anche chi cade non scema il numero sacro. / Ogni rinuncia precipite cade all’origine e sana. / Sarebbe dunque tutto un giuoco, vicenda d’eguale, / non un nome mai, né forse un segreto frutto? / Onde, Marina, noi mare! Abissi, Marina, noi cielo!» (SSG, pp. 94-95). Dal tono estatico e stregato, simbolico ed enigmatico, dei versi rilkiani, possiamo partire per una breve conversazione su quell’involontario e commovente romanzo epistolare che tre poeti, essenziali nella storia della poesia del Novecento europeo (Marina Cvetaeva, Boris Pasternak, Rainer Maria Rilke), intessono nel corso dell’anno 1926 e che in Italia viene pubblicato con il titolo di Il settimo sogno. Lettere 1926 (Editori Riuniti, Roma, 1980).

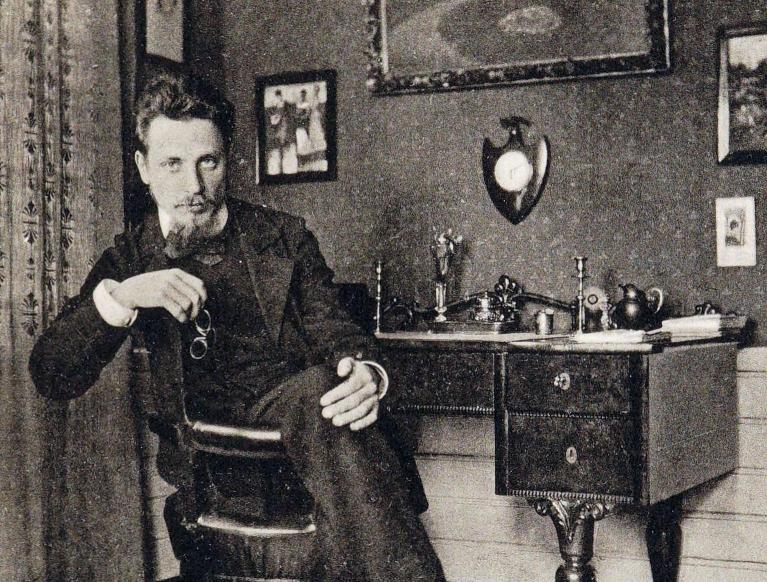

Quel magico anno è la storia di una “Sonata a tre” dove la musica delle parole sostituisce, nella pienezza dell’impulso lirico, la fisicità di un incontro possibile/impossibile. Marina Cvetaeva vive in miseria nel nord della Francia con i figli Gueorgui e Ariadna, Boris Pasternak in un piccolo appartamento moscovita dove non possiede neppure una camera sua in cui scrivere, Rilke soggiorna nel castello di Muzot dal quale si sposterà solo per entrare in un sanatorio dove morrà di leucemia quello stesso anno. Nella lettera del 17 maggio 1926 Rainer enuncia, con la sua raffinata sensitività lirica, quella che gli appare come la natura del suo male: «Che cosa trovano i medici? Una malattia del nervo chiamato “Grand Symphatique”, di quel grande e bellissimo ramo di nervi sul quale crescono, se non dei frutti, almeno (certamente) i fiori più accecanti della nostra vita… La mia infermità è di natura soggettiva, e definirla con analisi e ricerche è abbastanza difficile (almeno finora); viene turbato lo stato naturale del corpo» (SSG, pp. 62-63).

L’epistolario del 1926 è un contrappunto di voci che oscillano dentro un’estasi poetica costellata di invocazioni, suppliche, accessi di gelosie e desideri, all’interno di una temperatura amorosa incandescente. Si resta conquistati da un invasamento comune, dove il fil rouge dell’assenza è anche jouissance – godimento di un incontrarsi non incontrandosi. La pena di essere lontani non stimola la necessità di una vicinanza ulteriore, vissuta a volte come traumatica. La nostalgia appassionata di un oltre-vita poetico è parte integrante del comune linguaggio lirico, da cui traspare un inconfessato e irrealizzato desiderio amoroso fra Marina e Boris.

Già nel 1922 Cvetaeva scriveva, nella prefazione al libro di versi di Pasternak Mia sorella la vita: «Esteriormente l’aspetto di Pasternak è splendido: nel suo viso vi è qualcosa di contaminato tra un arabo e il suo cavallo: la diffidenza, la tensione dell’ascolto, e da un momento all’altro… la più totale prontezza della corsa» (MSV, pp. VI-VII). E più oltre, penetrando nei gangli della sua poesia, afferma: «Non è Pasternak a essere bambino, è il mondo dentro di lui. Lo ricollegherei piuttosto ai primi giorni della creazione: ai primi fiumi, alle prime albe, ai primi temporali. Al Prima di Adamo» (MSV, p. IX). Nella stessa presentazione ribadisce, qualche pagina dopo, con una qualche affettuosa polemica: «Tuttavia, un’osservazione di sfuggita: la strabiliante assenza nell’ambito della natura pasternakiana del regno animale: né una zanna, né un corno. Solo qualche scaglia che si insinua furtiva. Persino gli uccelli sono rari. L’universo si è fermato per lui al quarto giorno».

Pasternak, il 20 aprile 1926, scrive, con il suo tono stupefatto e imperturbabile, a Marina: «…tu mi sei apparsa in un sogno felice, trasparente, infinito. A differenza dei miei sogni abituali, questo era giovane, tranquillo, è divenuto veglia in modo indolore. È successo pochi giorni fa. È stato l’ultimo giorno che io ho chiamato, per me e per te, felicità. Ho sognato un inizio di estate in città, un albergo luminoso e innocente, senza cimici, senza i segni della quotidianità: forse somigliava al palazzo in cui ho lavorato come impiegato. Lì, al piano terra, c’erano dei corridoi simili a quelli che ho sognato. Nel sogno, mì hanno detto che qualcuno chiedeva di me; con la sensazione che si trattasse di te, ho attraversato le trombe delle scale turbate dalla luce, sono volato giù per gli scalini. E in effetti, con un vestito da viaggio, immersa nella foschia di una risolutezza non improvvisa, ma alata e planante, c’eri tu, esattamente come io stavo correndo verso di te. Chi eri?» (SSG, pp. 31-32).

La felicità e l’infinitezza delle percezioni di Pasternak sono esemplari. Leggere il poeta russo è sempre, per ogni lettore, come inoltrarsi in una nuova percezione visiva e acustica della realtà. Marina lo intuisce con la sua voce profetica, solenne, frantumata, da vestale fuori dal coro. I due poeti superano forse Rilke per audacia di composizione, ma lo venerano per quel misterioso e indefinito potere di essere, emblematicamente, con perversa innocenza, poeta. Rilke è “poeta puro”, sì, ma ormai esausto, sprofondato nella distanza di una malattia senza ritorno, della quale comincia lentamente a prendere coscienza: «…io sono ammalato in una maniera miserabile e infinitamente dolorosa, un mutamento poco conosciuto di cellule sanguigne è l’origine dei più crudeli processi dispersi in tutto il corpo. E io, che non ho mai voluto vederlo in faccia, imparo ad adattarmi al dolore incommensurabile anonimo. Imparo a fatica, tra mille ribellioni, e con uno stupore così turbato» (LM, p. 375).

Marina, rompendo il sigillo della lontananza, scrive a Rilke il 14 agosto 1926: «Dobbiamo incontrarci quest’inverno. Da qualche parte nella Savoia francese, vicinissimo alla Svizzera, da qualche parte dove tu non sei mai stato (si potrà mai trovare un simile luogo? Ne dubito). In una cittadina piccola, Rainer. Se vorrai, per poco. Ti scrivo di questo con assoluta semplicità perché so non solo che mi amerai molto, ma che sarai molto felice con me. Anche tu hai bisogno di gioie» (SSG, 158-159). Rilke però esita, nel rispondere: «Sì, sì, e ancora sì, Marina, per tutto ciò che vuoi e ciò che sei, e tutti insieme si uniscono in un grande Sì, detto alla vita stessa… ma in esso sono racchiusi anche tutti i diecimila imprevedibili No». (SSG, p. 160). Marina insisterà ancora, per vederlo, ma Rilke tacerà. L’ultimo contatto di Marina è una cartolina scritta da Bellevue: «Caro Rainer! Io vivo qui. Mi ami ancora?» (SSG, 165). Il poeta delle Elegie duinesi morrà senza risponderle.

Dopo la morte di Rilke, Marina scrive così all’amico ugualmente amato: «Vedi, Boris: da vivi, in tre, non ne sarebbe comunque venuto fuori nulla. Io mi conosco, non avrei potuto non baciargli le mani, non avrei potuto non baciarle – anche davanti a te. Perfino davanti a me stessa. Io avrei fatto l’impossibile, mi sarei fatta in due, in quattro, Boris, perché comunque è ancora questo mondo. Boris! Boris! Come conosco l’altro! Dai sogni, dall’aria dei sogni, dal dissiparsi e dall’essenzialità dei sogni. Come non conosco invece questo, come sono offesa invece in questo!» (SSG, 170). Nella busta, con la lettera a Pasternak, Marina acclude anche una sua lettera in tedesco scritta a Rilke dopo la sua morte: «Ti bacio sulle labbra? sulle tempie? sulla fronte? Naturalmente – sulle labbra, veramente come un vivo. Caro amami più forte e diversamente da tutto. Non arrabbiarti – ti devi abituare a me, come sono. Cosa ancora? Non è vero: non sei ancora in alto e lontano, sei proprio qui accanto, la fronte sulla mia spalla. Non sarai mai lontano: l’irraggiungibile non è mai alto. Sei il mio caro ragazzo adulto. Rainer, scrivimi (è abbastanza stupida la mia richiesta, vero?) Ti auguro buon anno e uno splendido paesaggio celeste! 31 dicembre 1926, 10 di sera. Rainer. Sei ancora sulla terra. Non è passato un giorno intero» (SSG, p. 172).

Se è possibile amare senza il peso della terra, tra estenuazioni e struggimenti, esaltazioni e nostalgie, rapimenti e malinconie, i tre poeti si sono davvero amati, in un tempo che non è più il nostro. Ma, se portiamo la riflessione oltre, ci accorgiamo che quel tempo è ancora nostro. Nella poesia Tentativo di una stanza Cvetaeva descrive un rapporto a due dove il reale è sempre trasfigurato e dove l’essere-in-due allude alla simbiosi Marina-Boris come a quella Marina-Rainer: «Forse perché svanirono / le pareti, il soffitto veramente // s’è piegato. Solitario, fioriva il vocativo / sulle labbra. È una breccia veramente, // nel pavimento. E, verde come il Nilo… / Di lì, veramente, galleggiava il soffitto // E cosa, del pavimento, se non / “sprofonda”? Che ci importa delle assi // sudice? Troppo poco ho spazzato? Che sventura! – / Il poeta, tutto, su un unico trattino // si regge… / Sul nulla di due corpi / canta il soffitto, e tutti // gli angeli veramente» (SSG, p. 188).

Il poeta che si regge su un “unico trattino”, nel precario equilibrio della sua parola, sa che proprio la parola poetica risuona più del mondo intero, è lei l’intero mondo reale, un temporale linguistico, abisso di fenomeni naturali e di misteriose passività. Scrive Angelo Maria Ripellino: «Benché la materia sonora dei versi sia aspra e scricchiolante come il cozzare di lastre di ghiaccio, la scrittura pasternakiana ha una forte sostanza musicale, e non solo perché spesso attinge i suoi temi al mondo della musica, ma per la strumentazione verbale e il disegno compositivo che, accostando diversi piani semantici, arieggia l’arte del contrappunto» (PP, p. 12). Scrive Pasternak alludendo al grande regista Mejerchol’d: «Con la stessa commedia inimitabile, / quasi respirando odor di tinta, / vi siete cancellato per il trucco. / Il nome di questo trucco è anima» (PP, p. 79).

Trucco e anima quasi non si distinguono nel carteggio fra i tre poeti, coinvolti in una rappresentazione della poesia come necessità di incantamento. Dopo la morte del poeta, nel giugno del 1960, nel suo portafoglio viene trovata una busta spedita da Marina. All’interno ci sono due foglietti. Il primo è un breve biglietto per lui da parte di Rilke: «Che abbiate potuto consacrarmi un così grande posto nella Vostra anima, va a gloria del Vostro cuore generoso». Nel secondo la Cvetaeva trascrive alcune parole di Rilke che riguardano proprio Pasternak: «Sono così commosso dalla forza e dalla profondità delle sue parole che oggi non riesco a scrivere più nulla: ma mandate il foglio qui accluso al Vostro amico di Mosca». Il poeta aveva conservato tutta la vita quei due foglietti. La busta, con sopra scritto ‘la cosa più preziosa’, era sempre custodita in un portafoglio di pelle nella tasca della sua giacca.

La fatica spesso testimoniata da Rilke nel corso dell’epistolario a rispondere ai suoi giovani interlocutori è evidente. Marina, tormentata da una vita quotidiana invivibile, si rifugia nella sovraeccitazione lirica epistolare. Pasternak, dal canto suo, si esprime con un linguaggio alto ma discreto, riservato, misterioso. La Sonata a tre alla fine diventa un Trio di fantasmi. Pensiamo alla imminente morte di Rilke alla fine di quell’anno, fittissimo di lettere e di non-incontri, e al suicidio di Marina, per impiccagione, a Elabuga, tredici anni dopo.

Il titolo italiano di questo libro di lettere, Il settimo sogno, rimanda a una atemporalità assoluta, dove il numero 7 e l’enigma del sogno creano la suggestione di una alterità senza ritorno. I poeti non possono né servire il mondo né obbedirlo ma esigono che il mondo si metta al servizio dei loro sogni e della loro spietata lucidità nell’osservare le proprie emozioni.

Di questa lucidità sono esemplari queste non vaghe parole d’amore rivolte da Boris a Marina nell’imminenza di un loro (poi fallito) incontro, il 20 maggio 1926: «È solo di questo che si tratta. Ho uno scopo nella vita – tu. E tu, appunto, stai diventando sempre meno scopo e sempre più parte del mio lavoro, della mia disgrazia, della mia attuale inutilità, oggi che la felicità di vederti quest’estate stessa nasconde ai miei occhi ogni altra cosa, e non riesco a vedere le parti di questa unità, che tu forse vedrai. Parlarne a lungo vorrebbe dire confondere, annebbiare, Marina, fai come ti chiedo. Guàrdati intorno, pensa a te, e solo a quello che c’è intorno a te, anche se si trattasse delle tue idee su di me, o solo delle parole pronunciate una mattina, in tua presenza, dai tuoi pescatori francesi – guardati intorno e solo in questo sguardo attingi lo spunto alla tua risposta, e non nel tuo desiderio di vedermi, perché tu sai come ti amo e sicuramente avrai voglia di vedere questo amore. E rispondimi immediatamente» (SSG, 34-35). Ma questa sete di realtà verrà presto contraddetta nel turbine ininterrotto delle parole scambiate, esse stesse terminale erotico di un desiderio così assoluto da non trovare mai un oggetto in grado di soddisfarlo se non l’estasi stessa della poesia. O il puro slancio verso l’altro come élan amoroso.

A Meudon, nel febbraio 1928, Marina scrive così ad Anna Antonovna Teskovà: «…E invece volevo e voglio venire da Voi per – dirlo con parole semplici? – per amare. È tanto tempo che non amo nessuno, amo Pasternak ma lui è lontano, solo lettere, nessun indizio di questo mondo, e dunque: non in questo mondo. Rilke me lo hanno strappato dalle mani. Avrei dovuto andare da lui in primavera. Dei miei non parlo, è un amore diverso, pieno di dolori e di ansie, spesso sfigurato dalla vita quotidiana. Parlo dell’amore all’aria aperta, sotto il cielo, dell’amore in libertà, dell’amore misterioso, quello di cui non v’è traccia nei passaporti, del miracolo dell’altro. Del là che diviene qui. Voi sapete bene che il sesso e l’età non c’entrano assolutamente. Vorrei venire da Voi, come a casa: ins Freie, in una terra straniera, oltre le finestre» (DL, p. 100).

La terra straniera, oltre le finestre, è davvero il Paese dell’Anima di cui Marina è la turbata abitante. Un poeta è condannato alle parole perché, oltre le parole, lui non ha davvero nulla (niente lo cura, niente lo salva), e questo sarà il suo destino per sempre. Come quello di Rainer: «Rosa, contraddizione pura, piacere d’essere / il sonno di nessuno sotto tante / palpebre». Come quello di Boris: «Rovini pure la vita i legami / e ferisca la mente l’orgoglio / ma noi morremo con l’oppressione / della ricerca sul cuore».

Note e sigle

SSG: Il settimo sogno. Lettere 1926, Editori Riuniti, Roma 1980.

MSV: Mia sorella la vita, Mondadori, Milano 1999.

LM: Rainer Maria Rilke, Lettere da Muzot, Edizioni Cederna, Milano 1947.

PP: Boris Pasternak, Poesie (a cura di A.M. Ripellino), Einaudi, Torino 1959.

DL: Marina Cvetaeva, Deserti luoghi, Adelphi, Milano 1989