È stata confermata dalla Corte di Cassazione (27 novembre 2020) la condanna all’ergastolo per Vicenzo Virga, il boss di Trapani ritenuto il mandante dell’omicidio del sociologo e giornalista Mauro Rostagno, fra i fondatori del gruppo di Lotta Continua (insieme, fra gli altri, a Enrico Deaglio, Marco Boato e Adriano Sofri), avvenuta 32 anni fa nel trapanese. Respinto invece il ricorso della Procura di Palermo contro l’assoluzione pronunciata in appello in favore del presunto killer Vito Mazzara. Mauro Rostagno venne eliminato perché dagli schermi di Radio Tele Cine, un’emittente locale, aveva alzato il velo sugli interessi di Cosa Nostra a Trapani, intrecciati con la politica, gli affari e i poteri occulti. L’agguato a Rostagno avvenne a Lenzi, vicino Trapani, il 26 settembre 1988. Rostagno venne prima colpito in auto e poi finito. Prima di morire riuscì a fare rannicchiare e a salvare la segretaria Monica Serra che era al suo fianco. C’è voluto più di un quarto di secolo per arrivare a una mezza verità processuale, per istruire le indagini, gli accertamenti, i rilievi che al tempo non furono fatti, per superare le ipotesi investigative che si sono susseguite dal giorno dell’assassinio – false congetture, depistaggi, ricostruzioni infondate – tralasciando l’unica pista che andava seguita: quella mafiosa. (Fonte: ANSA)

Chi era Mauro Rostagno? «Mauro era un campione, candidato a molte specialità», lo descrive Adriano Sofri in Reagì Mauro Rostagno sorridendo, Sellerio, 2014. «Un funambolo da circo, un pugile da ring, un cantautore, un ipnotizzatore, un capopopolo, un poeta. Aveva il pugno proibito e una ammirevole inettitudine agli affari».

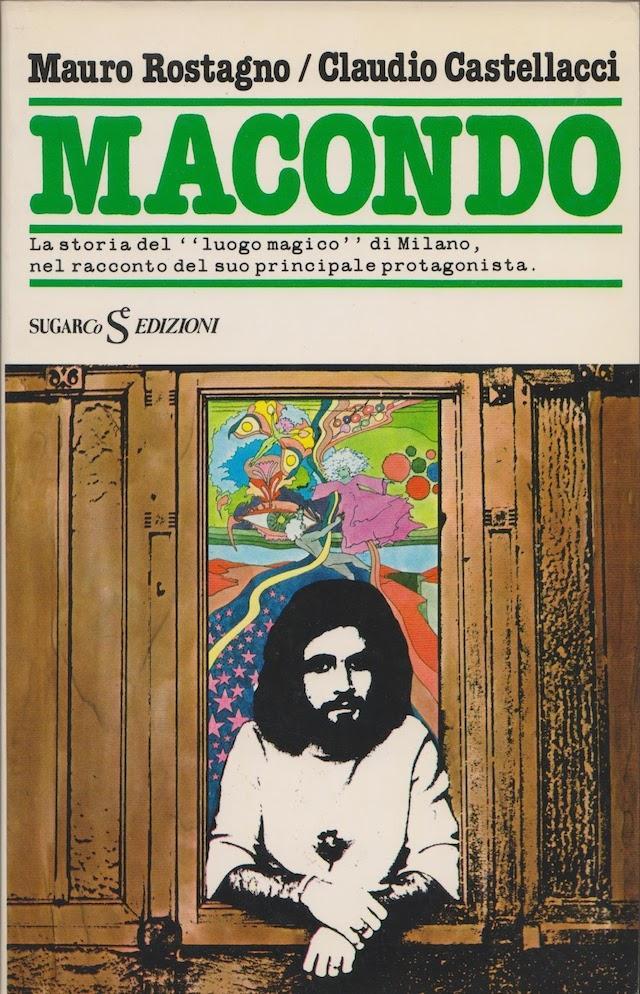

Per quel poco che l’ho conosciuto io, era anche un grande affabulatore. Come e quando l’ho conosciuto? Era la primavera del 1978 – santiddio una vita fa – e Rostagno era reduce dal putiferio di Macondo, il locale alternativo di Milano che lo aveva visto protagonista di una kermesse di spinelli movimentisti con risvolti politico-giudiziario-carcerari.

All’epoca abitavo a Firenze. Ricevo una telefonata da Massimo Pini, editore della SugarCo, che mi convoca a Milano per il lunedì successivo alle 15. Per telefono era stato laconico, come sempre: non aveva una grande fiducia nel telefono e, in genere, preferiva affidarsi alla sua fluida stilografica Montblanc Meisterstück con pennino extralarge e al buon vecchio servizio postale. Tutto quello che riesco a estorcergli è che ha fissato un appuntamento con Mauro Rostagno e vuole che io sia presente: magari facciamo un libro su Macondo. Fine.

Quel lunedì Mauro Rostagno arrivò puntualmente in ritardo, verso le 18. Ci parlò di Macondo, dell’idea di raccontare quell’esperienza sulla quale tanto, troppo di inesatto era stato scritto, detto, pettegolato. Pur formando la coppia più improbabile del mondo, o forse proprio per quello – ci trovammo tanto d’accordo che il mattino seguente, alle 9, questa volta puntuale come un cronometro svizzero, Mauro faceva il suo ingresso negli uffici della casa editrice per cominciare la “due-giorni”. Il racconto di Rostagno durò, infatti, due mattine e due pomeriggi, senza interruzioni di sosta, con il tempo scandito da rifornimenti di vettovaglie che arrivavano copiosi dalla redazione. Alla sera del secondo giorno, riempite più di dieci cassette di registrazione, ci siamo salutati, stravolti. Mauro in partenza per l’India per andare a meditare da Bhagwan, io diretto a casa con una valigia di materiale su Macondo e i macondini.

Non sapevo spiegarmi (e, a dire la verità, non l’ho mai saputo) perché Rostagno avesse accettato di lavorare con me, perfetto sconosciuto, invece di scegliersi una delle Grandi Firme nella costellazione del “Rotary del Sessantotto”, come Francesco Merlo ebbe a battezzare la lobby lottacontinuista sulle colonne del Corriere della Sera. A dire la verità non sapevo bene cosa aspettarmi dal nostro appuntamento, ma soprattutto non sapevo chi aspettarmi. Fatto sta che ci incontriamo, ci annusiamo – lui del segno dei Pesci (cosa a cui teneva molto), io Capricorno – ci troviamo simpatici ed eccoci qua, chiusi in una stanza, con un registratore, una manciata di batterie, una dotazione industriale di nastri, dei panini alla cotoletta – o, forse, erano al formaggio, non ricordo, è passato tanto tempo – e litri di succhi di frutta.

L’accordo era: tu mi racconti tutto quello che ti pare, come ti pare, ci penso poi io a dargli forma di libro. Fu così che Rostagno prese a parlare, a parlare, a parlare, raccontando di Macondo, di sé, degli amici e dei nemici della sinistra e, ironia, della Sicilia che lui adorava, che in qualche modo finiva sempre nei suoi racconti, e dove anni più tardi finirà morto sparato.

Macondo, la marcia su Roma e la “Romantica Bijou”

Anche Macondo nasce, indirettamente, in Sicilia. Dopo una vacanza a Selinunte e a Lampedusa, Mauro torna a Milano, senza casa, dove incontra il ferroviere di Lotta Continua Marco Visentini che gli offre una stanza. Quindicimila (lire) al mese.

Accade che un giorno, la “Lei” di Visentini, quella con la elle maiuscola, lascia il ferroviere che, disfatto, decide, su due piedi, di aprire con Rostagno un ristorante: «un posto dove una fetta del popolo degli uomini possa mangiare, bere, fumare e passare una sera evitando le elle maiuscole per un poco. Siamo in quattro, il più ricco è Marco. Sapevamo che non ce l’avremmo mai fatta».

Fin quando spunta dal nulla Guia Sambonet, alta borghesia milanese, che dice: «Ho trovato un posto che potrebbe essere Macondo per noi». Siamo in via Castelfidardo 7, nel centro di Milano, tra Brera e Garibaldi, a lato il Naviglio interrato. La palazzina è una ex fabbrica e ex casa del Fascio: da lì è partita la marcia su Roma: «1500 metri quadrati di spazi da riempire di sogni, deliri e paranoie». Il futuro ristorante viene battezzato «Romantica Bijou». E comincia a mettersi in moto il passa-parola. E Macondo comincia a prendere forma. Arrivano gli altri. Le tribù di zingari. Arrivano i napoletani, incluso un principe verace. Arrivano con i libri, le mostre di pittura, ma nel frattempo, «portano calcinacci come nessuno e scaricano i camion con rapidità superiore a tutti. Arrivano i cugini ebrei. Arrivano Tonino e Michele, cioè chitarra e flauto, samba e jazz metropolitano, diciotto anni a testa. Arriva Barbara: è nata in Sicilia con un nome di maschio, ma lei è tutt’altro, ma nessuno lo può spiegare».

Chi paga Macondo? Come tutte le avventure alternative – faccio cose, vedo gente – niente è ben chiaro. Dice Rostagno: «I soldi li avevano messi alcuni di noi, ma non tutti. Io non ho messo niente di mio, salvo me stesso, perché non avevo altro». Al ristorante si deve assumere gente. Ed ecco spuntare Jojò lottacontinuista che viene, neanche dirlo, dalla Sicilia, Selinunte, e Enzo, scorpione pugliese, «lavora 20 ore e ne parla 30: le dieci di scarto le passa a dire come si potrebbe mandare avanti il ristorante guadagnando di più (e avvelenando i clienti)». Ciccio è l’elettricista, che ha un biglietto da visita che dice: “Subito luce, acqua, calma e voluttà”; Antonio, il capo mastro, combina un disastro dietro l’altro: il più pirotecnico riguarda la canna fumaria che avrebbe dovuto eliminare gli odori del ristorante: lui l’ha murata facendo esplodere la caldaia del vicino. Ottimisticamente, l’articolo tre dello statuto di Macondo stabiliva la durata della cooperativa in “cento anni”: Cento anni di solitudine. Marquez. Macondo.

Macondo apre, in prova, il 29 ottobre del 1977 con una serata in onore del filosofo francese André Glucksmann. Una pedata nelle palle marxiste: era appena uscito il suo libro La cuoca e il mangia uomini, storie di gulag, «dell’atteggiamento di chi, non essendo la realtà uguale ai propri desideri, arma la realtà perché questa sia uguale ai desideri».

Non dimentichiamo che erano anni, quelli di Macondo, segnati dal frettoloso allineamento di gran parte della sinistra alla nuova chiesa vincente del Partito Comunista, «con tutto quello che segue», dice Rostagno. «Devi pensare come loro altrimenti rischi la criminalizzazione immediata. Da questo al gulag non è che manchi molto». E ancora: «Visto che i frutti dell’albero marxista sono avvelenati – è così in Cina, è così in Vietnam, è così in Cambogia, è così in Unione Sovietica – perché dobbiamo continuare a coltivarlo? A annaffiarlo? Non mi importa nulla anche se ti chiami Carlo Marx. Se arrivi con i carri armati e mi schiacci sei un nemico».

Naturalmente il dibattito sul libro non si tiene. Lo sapevano tutti benissimo che era solo una scusa per far vedere Macondo a Milano. E dalle sette di pomeriggio alle tre di mattina del giorno dopo passano dalle cinque alle seimila persone, ininterrottamente. E non c’era nulla da vedere. E la gente continuava a passare. Ricorda Rostagno: «C’erano gli intellettuali, i sottoproletari della cintura, i ragazzini scappati di casa a 15 anni, i radical-chic, i poveri e i ricchi, quelli delle classi alte e quelli delle classi basse e quelli che non avevano classe, c’erano donne e maschi, c’era gente che non sapeva se era maschio o femmina, gente che pensava di essere maschio essendo donna e viceversa, gente che non pensava nulla, i pazzi, gli emarginati, gli sfigati, i curiosi, chi veniva lì per parlare bene, chi per parlare male. La nostra ambizione era che Macondo fosse uno specchio: lo spettacolo siete voi che venite ogni sera».

Fino da allora, il mondo della droga e quello di Rostagno erano stati in perenne rotta di collisione. «Abbiamo subito messo in chiaro che Macondo era proprietà privata e noi eravamo i gestori privati di una proprietà privata che destinavamo ad uso collettivo, ma di cui noi decidevamo i termini e i limiti: per esempio noi non volevamo che a Macondo ci si bucasse. Io non voglio entrare nelle scelte di nessuno, ognuno può scegliersi la sua strada, ma non a Macondo. Ci rendiamo conto che, comunque, bisogna fare un filtro. Con la deriva metropolitana arrivano le cose belle, ma anche quelle brutte. Cominciavano ad arrivare quelli che entrano e ti dicono: “Io ti dò la coca, tu mi dai la figa”. Alla malavita, poi, abbiamo fatto capire che se loro avevano amici duri da mettere in campo, li avremmo avuti anche noi».

Il fatto è che Macondo non aveva solo contro gli spacciatori e i ladri, ma anche parte della sinistra. Il fatto che Rostagno non facesse più politica, in certi ambienti era considerato un tradimento. Non solo, ma siccome il posto funziona, in molti, a sinistra, pensano che lì si facessero i milioni. «Facevamo diecimila lire al giorno, soci e non soci. Sono uscito da quella storia senza una lira in tasca. E c’è poco da vantarsi di questo». La storia della proprietà privata, poi, non andava giù soprattutto a quelli di Autonomia con cui Rostagno aveva il dente particolarmente avvelenato. «Loro volevano che ci si comportasse come in una casa occupata. Questo voleva dire ridurre Macondo ad un letamaio che non sarebbe più stato utilizzato da nessuno. Una sera, poi, arrivano nel locale e, di punto in bianco, lanciano un petardo. A un macondino saltano i nervi e molla un ceffone a uno degli eroi che sta scappando. Da lì scaturì una discussione politica sul fatto che lo schiaffo è “femmina” e il pugno “maschio”. Il pugno poteva anche essere accettato e digerito con una serena discussione, lo schiaffo doveva essere assolutamente “pagato». Argomenti di logica tantrica, li chiamava Rostagno.

I biglietti delle “Linee Straordinarie Metropolitane”

E si arriva alla mezzanotte del 22 febbraio 1978, quando era da poco iniziata l’attività serale di Macondo. Si apre una porta e spunta un tizio, tutto vestito di cuoio, con in mano una lampada e una rivoltella nell’altra. Rostagno pensa che, dopo aver pestato i piedi a mezza sinistra, fossero arrivati i “giustizieri del popolo” a chiudere Macondo. Fu quando spuntarono i poliziotti con i mitra spianati che tutti i seicento e passa avventori tirarono un sospiro di sollievo. Anche perché l’operazione era comandata da uno dei questori di Milano, il dottor Pagnozzi, che con Rostagno aveva una storia passata. Si erano conosciuti anni prima a una manifestazione a Cinisello Balsamo. Nel corso di quel primo incontro al dottor Pagnozzi dettero otto punti perché qualcuno gli tirò una pietra in testa. Quando Rostagno lo rivide a Macondo pensò che forse quella serata non sarebbe stata delle più piacevoli. In un certo senso si sbagliava perché da quel lato il poliziotto rivelò un insospettato senso dello humor. Una volta in Questura gli mostrò un sasso levigato, dipinto di marrone con della pelle incollata sotto: la famosa pietra di Cinisello Balsamo.

Il capo d’accusa per i macondini erano i falsi biglietti del tram delle “Linee Straordinarie Metropolitane”, fatti stampare in occasione del Convegno sull’arte di arrangiarsi, dove sul lato convalida di alcuni stava scritto: «Ce l’hai un filtro?» su altri «Vale uno spino»; e sul retro: «Il biglietto è cedibile a chiunque altro stia rollando. Disonesto usarlo più di una volta o per prendere il metrò. Comunque non c’è nulla da preoccuparsi. Bambulé».

Era successo, più o meno, che una mamma aveva trovato nella tasca della giacca del figlio il finto biglietto e aveva esclamato: «Oddio, quelli di Macondo vanno davanti alle scuole a distribuire i biglietti. I ragazzi vanno a Macondo e si fanno regalare uno spino». Rostagno era molto divertito. Dice: «Avevo calcolato che per fare una cosa del genere ci sarebbe voluto il bilancio della Fiat. Avevo davanti una barzelletta. Mi rincuoro».

A dire la verità c’era poco da stare allegri. Il dottor Pagnozzi doveva eseguire un ordine di cattura firmato dal sostituto procuratore della Repubblica Alfonso Marra che accusava i tredici soci fondatori di Macondo di aver adibito il locale all’uso di sostanze stupefacenti distribuite anche a giovani di età minore. Roba da trent’anni e passa di galera.

La stampa di sinistra si spacca e comincia il balletto dei bizantinismi e dei distinguo. L’Unità titola: «Peggio dell’hashish è la malafede» e punta il dito marxista sulla linea di autodifesa dei macondini bollandola di «ironia d’accatto e qualche lacrima. Spezzoni di verità assemblati alla rinfusa, fino a comporre un’unica, interessata menzogna». Rostagno è furibondo. Compagni quelli? Ma quali “compagni”. Dice: «A me oggi non me ne frega più niente di sapere se uno è compagno o non lo è. Io lo guardo negli occhi. Mi chiedono continuamente: ma tu sei un compagno? Io non lo so. So a mala pena cosa sono io, figurati se so cos’è un compagno».

Come quel compagno di Rostagno, erano gli anni della facoltà di sociologia di Trento, che si chiamava Renato Curcio, futuro capo delle Brigate Rosse. «Io e Renato andavamo nelle trattorie sempre con pochissimi soldi e sceglievamo un tavolo vicino a gente che mangiava anche il secondo. Io mi alzavo e facevo una scena, tutti si giravano a guardarmi e intanto Renato, con la mollica del pane, zuppava nel piatto del vicino. Poi toccava a lui distrarre la gente. Eravamo diventati abilissimi».

Rostagno, però, allora, non capiva più le scelte del suo ex amico. «Renato è una persona dolcissima. Io non capisco come, oggi, uno come lui, uno di un’umanità profonda, amore per la natura, per i deboli, possa dire che l’esecuzione di Aldo Moro è il più alto atto di umanità in una società divisa in classi. Le Brigate Rosse vivono in una bolla di sapone, sono un delirio perfetto. Sono diventati dei tecnocrati della rivoluzione. Abbattere la società divisa in classi non credo sia la cosa più importante della vita. Non capisco cosa abbia a che fare lo scontro di classe con la soppressione fisica di un corpo, con i suoi desideri, i suoi bisogni. Io mi ritrovo fratello di Moro, nella paura della morte, nel senso profondo della voglia di vivere. La sua soppressione è un tentativo di sopprimere anche me che non sono democristiano e non sono oppressore».

Per fortuna la vicenda Macondo si sgonfiò con la stessa rapidità con cui era montata. Uno dei testi chiave dell’accusa, una bambina di 14 anni, diventa, involontariamente, teste di difesa. La bambina dice al giudice: «I biglietti li ho comprati perché mi sembravano carini». La bolla di sapone scoppia in niente. Ma una bacchettata sulle dita, la devono pur prendere e così i tredici imputati vengono condannati a tre mesi, ma con la concessione di tutte le attenuanti generiche e la sospensione della pena. Assolti da tutte le altre imputazioni.

Le nostre strade si persero per sempre

Come dicevo all’inizio, la mia full immersion nel mondo di Mauro Rostagno durò esattamente due mattine e due pomeriggi. Alla sera del secondo giorno ci siamo salutati, stravolti. Le nostre strade si persero per sempre: io in California, lui in Sicilia. Il risultato di quell’incontro lontano fu un libro dal titolo Macondo. Ricordo che gli mandai il testo della prima stesura aspettando che mi ritornasse con chissà quanti cambiamenti, quanti ripensamenti, correzioni. Invece prese il dattiloscritto (Olivetti Lettera 22, neanche dirlo) e lo consegnò alle stampe, così com’era.

Nel frattempo Rostagno era stato licenziato dall’Università. Annota nella prefazione al libro: «Sono sulla strada, che peccato, sarei stato un perfetto sociologo d’accademia, con tutti questi “alti valori morali e sociali” che mi ritrovo e che persino il processo e i giudici hanno messo in luce (…). Torno a Milano. Purtroppo. Milano è chiusa. Macondo anche (…) La mattina mi sveglio. Nel frigorifero c’è soltanto acqua minerale. Sul tavolo un pacco: è tutto il lavoro di Claudio sulle registrazioni di due mesi fa. Praticamente il libro. Fatto. L’ho letto d’un fiato. E riletto. Per me non c’era niente da cambiare e da aggiungere. E mi tornava alla mente quella pagina di Cent’anni di solitudine che dice: “Il primo della stirpe è legato ad un albero e l’ultimo se lo stanno mangiando le formiche”. Ora, come potete ben immaginare, io non sono legato a nessun albero e le formiche mi hanno trovato sempre poco saporito».

Anche a me è tornata in mente quella frase quando, negli Stati Uniti, appresi del suo omicidio. Evidentemente si era sbagliato e le formiche della mafia lo avevano trovato saporito.