«È triste che quando morì Welles, nell’autunno del 1985, le reazioni negli Stati Uniti siano state così nettamente diverse da quelle del resto del mondo», si rammaricava Jonathan Rosenbaum: «Nella sua patria suonava solo un ritornello: il peso e lo spettro del fallimento, come se questi due cliché si “spiegassero” e si giustificassero reciprocamente». La mole di Welles ritorna anche nel ricordo dell’amico Gore Vidal: «Pesava quasi centottanta chili all’epoca del nostro ultimo pranzo insieme, nel 1982. I suoi abiti erano una sorta di tendoni biforcuti sui quali erano cuciti baveri, lembi di tasche e bottoni nel futile tentativo di suggerire l’idea di vestiti convenzionali». Era come se l’enorme ventre di Welles avesse finito per “digerire” tutto il resto (il regista cinematografico e teatrale, il divo radiofonico, il corsivista politico, lo sperimentatore mediale) lasciando soltanto l’ipernutrito paria di Hollywood, personaggio folkloristico della fauna locale, oggetto di derisione più che di ammirazione.

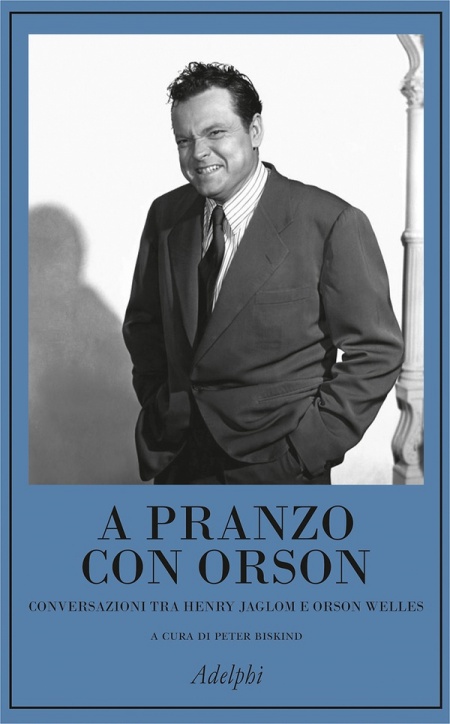

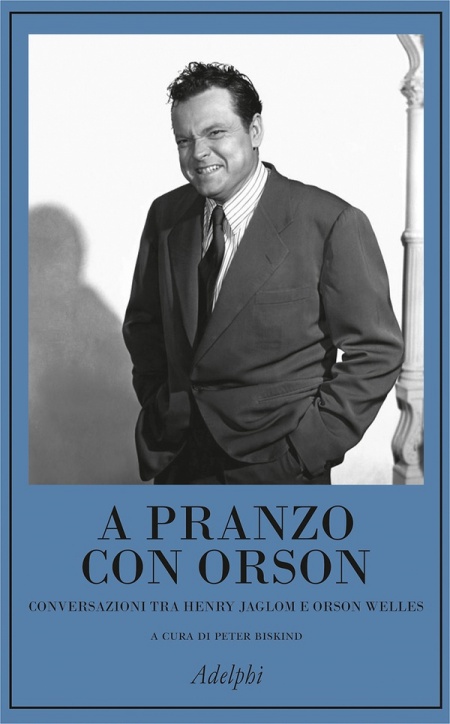

Orson Welles con Henry Jaglom, 1985

Orson Welles con Henry Jaglom, 1985

Non sorprende apprendere da Henry Jaglom che il peso fosse uno dei rari tabù quando si parlava con Welles: «Al massimo arrivavamo al “Ti trovo bene”, “Ho fatto le mie vasche” o “Non lo posso più mangiare; prendilo tu e dimmi com’è”». Jaglom, esponente minore della generazione dei movie brats (i vari Scorsese, Coppola, Spielberg, eccetera) divenne amico di Welles alla fine degli anni Settanta, ed ebbe la possibilità di condividere il pranzo con lui quasi ogni settimana. Gli incontri si svolgevano immancabilmente al Ma Maison, il ristorante preferito da Welles: luogo dall’apparenza modesta che tuttavia in quel periodo divenne – chissà perché – uno dei locali più in voga di Hollywood. A partire dal 1983 Jaglom decise, con l’assenso dell’illustre commensale, di registrare su nastro le loro chiacchierate sugli argomenti più disparati: il cinema naturalmente, ma anche la recitazione, la politica, la Storia antica e moderna, la necessità del canone artistico, il libero arbitrio. Dalla sbobinatura di questi nastri (curata da Peter Biskind) è saltato fuori, nel 2013, My Lunches with Orson, ora disponibile anche in italiano con il titolo A pranzo con Orson (Adelphi 2015. Traduzione di Mariagrazia Gini).

Il risultato finale è ambivalente. Sicuramente fornisce un ritratto assai attendibile degli ultimi anni di Welles, con un occhio di riguardo alle difficoltà finanziarie cui fino alla fine il regista dovette far fronte, e che gli impedirono di condurre in porto anche gli ultimi progetti (in particolare The Big Brass Ring, The Dreamers, tratto da un racconto di Karen Blixen e The Cradle Will Rock) In seconda battuta, rispetto allo “storico” Io, Orson Welles, nel quale Peter Bogdanovich aveva preferito attenuare certi eccessi, la natura per così dire uncensored del testo mostra un Welles in parte inedito, ancora più aguzzo, irriverente, sboccato di quel che ricordassimo, anche a costo di sfidare la politically correctness.

D’altronde, non si può fare a meno di notare come Biskind e Jaglom non si sforzino più di tanto per sottrarre Welles al folklore del suo personaggio. Difficile rinunciare alla seduzione dell’enfant prodige invecchiato, del grande regista decaduto che si diverte a impallinare vecchi e nuovi nemici a colpi di pettegolezzi, ridotto a procacciarsi il conquibus attraverso le ospitate nei talk show o come testimonial di vini che lui stesso giudicava “imbevibili”. Per quanto in gran parte falso, si tratta, come ha scritto Rosenbaum, di «uno scenario stranamente comodo per chi ritiene che industria e mercato abbiano sempre ragione».

Certo, bisogna ammettere che lo stesso Welles contribuiva alla creazione di questa sorta di avatar in domino nero e cappello a falde larghe: «La gente vuole lo spettacolo dell’orso ballerino», spiega a Jaglom nelle prime pagine del libro. Così come a Bogdanovich, che domandava se gli fosse mai capitato di “fare la parte dello scemo” come il suo personaggio ne La signora di Shanghai, dopo un’iniziale reticenza («Questa è una di quelle perquisizioni mentali che pensavo avremmo evitato») rispondeva: «Sai, mi piace la gente pronta a fare volentieri la parte dello scemo, essendo membro a pieno titolo della confraternita… Sono un comico, anche se non scodinzolo troppo spesso». Sapeva di essere nato per recitare la parte del re: «Con la mia personalità è necessario», spiegava ad André Bazin: «Devo sempre essere bigger than life, più grande della natura». E nonostante tutto fu spesso costretto dalle circostanze della vita a travestirsi da fool, da buffone.

Suggestioni shakespeariane a parte, è indubbio che un certo gusto per l’ambiguità e la contraddizione abbia accompagnato non solo l’opera (basti pensare ai suoi villain: Kane, Kindler, Arkadin, Quinlan…), ma anche la vita pubblica di Welles: «Non concilio nulla. Tutto quel che mi riguarda è in contraddizione», diceva a Kenneth Tynan nel 1967. Da una parte l’artista impegnato, l’esegeta di Shakespeare; dall’altra l’uomo di spettacolo, il prestigiatore. Contraddizioni che, in un’età come la nostra, sempre più dedita alla specializzazione, Welles finì per scontare a caro prezzo, trovandosi fuori luogo tanto fra gli intellettuali quanto fra gli uomini di spettacolo: troppo compromesso con lo showbiz per gli uni, troppo insopportabilmente intellettualistico per gli altri. Un maverick, come lui stesso volle definirsi: un cane sciolto, insofferente alle regole e alle buone maniere.

Uno che fu capace di girare, nell’Italia preda della febbre neorealista, un travagliatissimo Otello (1948-52) dagli accenti espressionisti che gli valse la nomea di “barocco” e l’accusa di non essere altro che un “bluff” (come ricorda Tatti Sanguineti nella postfazione del volume adelphiano); che all’apogeo della Politique des Auteurs non si stancava – proprio lui! – di svalutare la figura demiurgica del regista; che negli anni Settanta della New Hollywood dava vita a un capolavoro di “stile tardo” come The Other Side of the Wind (1970-75), del quale ancora oggi si favoleggia il completamento (e sul quale è appena apparsa, oltreoceano, una corposa pubblicazione); e che negli ultimi anni della propria esistenza, agli albori dell’immagine computerizzata e della morte della pellicola («Smetteranno di metterla nella macchina da presa. Ho capito che era una trascuratezza barbara quando avevo appena cominciato») si ostinava a proporre ai finanziatori un Re Lear in 16 millimetri, “intimo” e di primi piani. È quella che James Naremore ha chiamato contriety: «il suo modo personalissimo di essere sempre e comunque all’opposizione».

Welles con Oja Kodar (la prima a sinistra) sul set di “The Other Side of the Wind”, 1971

Welles con Oja Kodar (la prima a sinistra) sul set di “The Other Side of the Wind”, 1971

Se un infarto non l’avesse stroncato la mattina del 10 ottobre 1985, oggi Welles avrebbe cento anni. Per chi ama le coincidenze, era nato nello stesso anno di Nascita di una nazione, il “classico maledetto” con il quale Griffith rese adulto il cinema americano. Forse avrebbe mal digerito vedere Quarto potere scalzato dal primo posto nella lista dei migliori film della storia del cinema compilata da Sight and Sound, in favore dell’hitchcockiano La donna che visse due volte, che detestava («Il culto di Hitchcock non l’ho mai capito», confessa a Jaglom). O forse non gliene sarebbe importato alcunché, considerato quanto quell’esordio folgorante abbia finito per condizionargli l’intera carriera.

La nostra speranza, come ci si augura sempre in occasione di queste ricorrenze (il più delle volte invano), è che si possa tornare ad essere sfidati, provocati, sorpresi da Welles e dalle sue opere. Gettando via l’immagine del grasso re senza più corona, naturalmente, ma anche del Grande Autore consegnato a polverosi manuali di storia del cinema: «La glorificazione dell’artista è una delle brutte pieghe prese dall’umanità negli ultimi due secoli», era la sua replica all’iper-autorialista Bogdanovich.

In uno dei suoi ultimi lavori, il film-saggio F come falso (1974), il Nostro ci conduce davanti alla cattedrale di Chartres, «la maggiore opera dell’uomo nel mondo occidentale». Per un’ora ci ha trascinati con sé in un vorticoso viaggio tra Europa e Stati Uniti, da Las Vegas a Ibiza, da Roma a Parigi, alla ricerca di falsi e di falsari, fra critici gabbati e opere contraffatte. All’improvviso il ritmo si allenta. I repentini stacchi di montaggio cedono il passo a una serie di dissolvenze incrociate su guglie, contrafforti, rosoni, statue. «È questa opulenta foresta di pietra, questo canto epico, questa gioia, questo grandioso grido corale di affermazione, che noi sceglieremo, quando le nostre città saranno polvere, per ergerci intatti, per segnare il nostro passaggio…». Welles è quasi scomparso alla vista. Rimane solo la sua voce – quella voce che «poteva dare intensità shakespeariana all’elenco telefonico». E prosegue:

«Le nostre opere nella pietra, sulla tela o nella stampa, raramente vengono risparmiate per qualche decennio, o per un millennio o due, ma alla fine ogni cosa viene annullata dalla guerra, o si cancella nell’ineluttabile cenere universale. I trionfi e gli inganni, i tesori e i falsi. È la realtà della vita: dobbiamo morire. “Siate allegri”, gridano dal passato vivente gli artisti morti: “Tutte le nostre canzoni verranno messe a tacere, ma che importa? Continuiamo a cantare”. Forse il nome di un uomo non è così importante».

Sì, forse non è poi così importante.