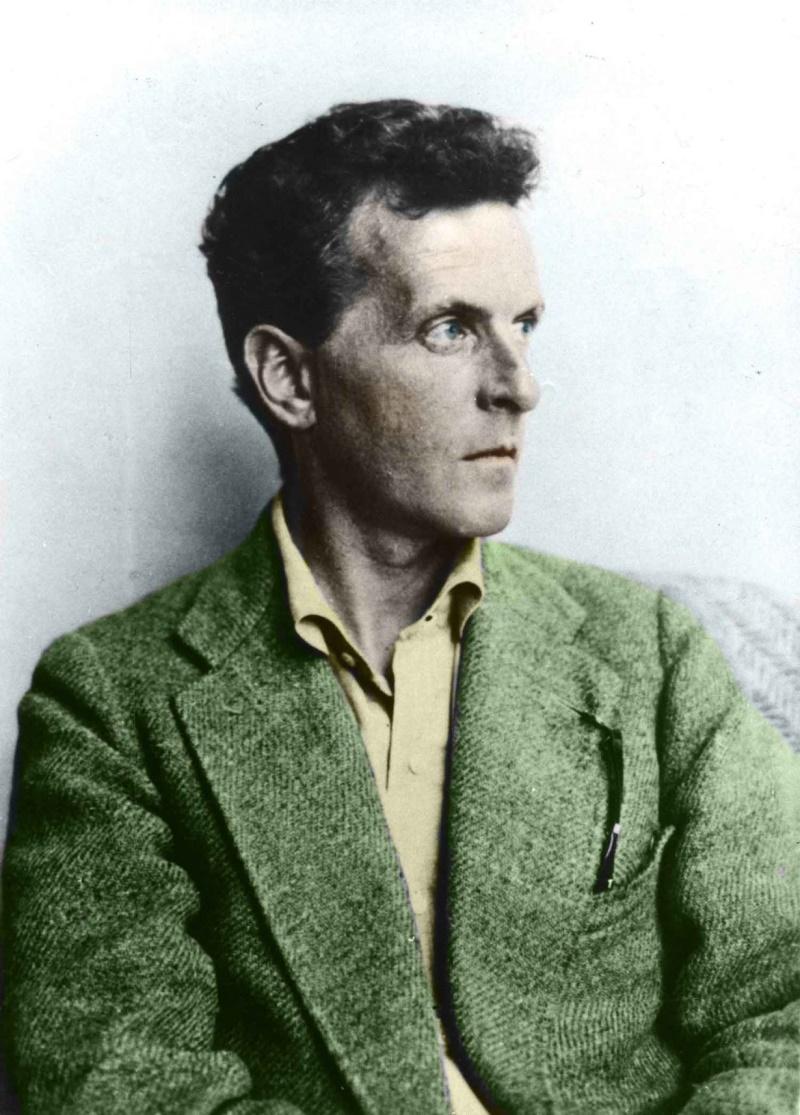

Il primo libro non bisognerebbe averlo mai scritto, diceva Italo Calvino riferendosi al suo Sentiero dei nidi di ragno. È vero però che quel primo libro è utile almeno per prenderne le distanze, per muoversi su strade inesplorate, rimaste implicite o impensate nel primo scritto. Meglio comunque evitare la protervia giovanile di proclamarsi convinto di aver risolto con quel primo libro nell’essenziale i problemi, come fece Ludwig Wittgenstein nel ’21 nella prefazione al suo Tractatus logico-philosophicus. È l’opera di un ingegnere aeronautico, cultore di scienze ed esperto di logica matematica, che assume come interlocutori privilegiati Glottob Frege e Bertrand Russell, ma l’autore finirà per ammettere che non lo capiscono. Ed è scritta nel corso della Grande Guerra, in cui il venticinquenne Wittgenstein, rampollo di una ricchissima e colta famiglia di origine ebraica, è entrato come volontario, esperienza conclusa con la prigionia a Cassino. Nelle trincee, sotto i cannoneggiamenti e in costante prossimità con la morte, Wittgenstein prepara l’opera della sua vita (come scrive lui stesso) con la stesura dei Quaderni 1914-16 (che Einaudi pubblicò nel ’64 in appendice al Tractatus). Qui, alle riflessioni filosofiche in tedesco si mescolano considerazioni e annotazioni sul vissuto personale, scritte in un codice che sarà decifrato solo nel 1987 da Fabrizio Funtò (Diari segreti, Laterza). Ad assumere rilievo sono gli interrogativi assillanti sul senso del mondo e dell’esistenza, su quello che “possiamo chiamare Dio”: il che non sorprende in un lettore di Tolstoj a cui la filosofia è (per fortuna) in gran parte estranea, a parte un po’ di Kant attraverso la mediazione di Schopenhauer, autore di culto nel clima della Finis Austriae, della Cacania di un altro ingegnere-filosofo, Robert Musil.

Le ottanta pagine del Tractatus, scandite da una successione numerata di proposizioni spesso di stile aforistico, sembravano fatte apposta per suscitare fraintendimenti, quasi a smentire l’obiettivo stesso dell’opera: tracciare un limite al linguaggio (e al pensiero), a quel che può dirsi con chiarezza, cioè le proposizioni della logica (tautologie), della matematica (equazioni) e delle scienze naturali, per affidare poi al silenzio quel che non si può dire in modo sensato. Spesso la fecondità di un pensiero si misura dalle interpretazioni illegittime, dalle incomprensioni che suscita; il che certo vale per Wittgenstein, pensatore scomodo, che “non ci rimbocca le coperte”, “non ci conferma su nulla”, come scrivono Sergio Benvenuto e Giovanni Leghissa, nella premessa all’ultimo numero, il 394, della rivista “Aut Aut”, dedicato a L’altro Wittgenstein. La settima e ultima formula del Tractatus – “Su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere” – suonò ai lettori del Circolo di Vienna come una conferma del rifiuto della metafisica propugnato dal loro approccio neo-empirista. Ma, in realtà, ciò su cui si tace era per Wittgenstein proprio l’aspetto essenziale, dato che le scienze, anche qualora dessero risposta alle loro domande, non toccherebbero comunque “i nostri problemi vitali”.

Come scriveva in una lettera, nel ’29, la parte importante del Tractatus è proprio quella non scritta; le parole ci possono dire come è il mondo, possono raffigurarlo, ma che il mondo “è”, come un tutto limitato, appartiene all’ambito del mistico e dunque del silenzio, suggerisce l’etimo. L’etica non si dice, qui non servono parole, comandamenti o regole: essa si mostra, cioè se ne dà testimonianza (quel che il greco indica con il termine martyrein) nell’agire.

Del tutto conseguente allora la scelta di abbandonare la filosofia. Dopo il suicidio finanziario di rinunciare all’eredità familiare (una quota viene donata ad artisti e scrittori, fra loro Trakl, Rilke, Kokoscha), Wittgenstein fa il giardiniere in un monastero, progetta la casa per la sorella a Vienna, si dedica all’insegnamento nelle scuole elementari delle Alpi austriache. In lui si rinnova la parresia – non solo franchezza nel dire, ma congruenza del pensare al vivere – che era dei cinici ricordati da Michel Foucault. A ricondurlo alla filosofia saranno i colloqui con il giovane logico inglese Frank P. Ramsey e l’ascolto di una conferenza di Luitzen Brouwer nel marzo del ’28 a Vienna, dal titolo “Matematica, scienza e linguaggio” (riportata in appendice al numero di “Aut Aut”).

Decide di accogliere l’invito a tornare a Cambridge, dov’era già stato come studente subito prima della guerra; ottiene il dottorato discutendo il Tractatus davanti a una commissione formata da Bertrand Russell e George E. Moore e incomincia nel ’30 il suo insegnamento. L’aspirazione del Tractatus a costruire un linguaggio logicamente ordinato cede il posto alla convinzione che nel linguaggio ordinario ogni proposizione è già in ordine così com’è. Ciò che conduce il filosofo alle oscurità dei suoi problemi e provoca la caduta nella metafisica è l’illusione di poter assumere come modello il rigore del calcolo logico-matematico (l’errore dei neopositivisti). Alla filosofia spetta un compito terapeutico, e lo si assolve riportando le parole al loro uso quotidiano; i problemi filosofici sorgono quando “il linguaggio fa vacanza”, quando sbattiamo contro i suoi limiti procurandoci bernoccoli.

Quelle prime lezioni, annotate dallo stesso Moore (edite da Mimesis nel 2009, a cura di Luigi Perissinotto), preludono al Libro blu, dettato a Cambridge fra il ’33 e il ’34, da poco ristampato sempre da Mimesis. Con esse si apre la fase generalmente definita del “secondo Wittgenstein”, a cui si ispireranno i sostenitori della filosofia analitica che vedranno in lui il promotore della svolta linguistica (linguistic turn di cui parlava Richard Rorty) della filosofia del Novecento. Ma anche qui non mancano le incomprensioni.

Wittgenstein era particolarmente diffidente nei confronti del termine “analisi”, che lascia credere che in filosofia si possa scoprire qualcosa di nuovo, e di certo non pensava che il lavoro della filosofia potesse ridursi a “purificare” il linguaggio. Su questo concorda con il “nemico” Karl Popper – si racconta di una lite fra i due, in merito all’esistenza o meno di genuini problemi filosofici, in cui Wittgenstein avrebbe brandito un attizzatoio. Anche per il padre del falsificazionismo non è opportuno passare il tempo a ripulire le lenti del linguaggio, prima o poi bisogna mettersi gli occhiali sul naso per guardare il mondo. L’attenzione di Wittgenstein si rivolgeva ai rompicapo suscitati dal linguaggio, alle confusioni ingenerate da false analogie suggerite dalle nostre espressioni.

Così, di fronte alla domanda tradizionale che la filosofia si pone dai tempi di Socrate, “Che cos’è?”, siamo indotti a cercare un’essenza, nella convinzione che a ogni sostantivo debba corrispondere una sostanza, magari abitante in un mondo ideale. “L’essenza è espressa nella grammatica”, cioè nelle regole che stabiliscono quali combinazioni di termini hanno senso: e “il significato sta nell’uso”, cioè nei modi con cui la parola viene utilizzata nell’impiego quotidiano di un “gioco linguistico”. Non c’è un’essenza del linguaggio, un concetto unitario che ricomprenda tutte sue le possibili occorrenze: non esiste una definizione generale, valida universalmente, come non esiste nel caso del gioco (il numero di “Aut Aut riporta in merito un articolo del compianto Alessandro Dal Lago, storico collaboratore della rivista). Esistono giochi linguistici che formano una molteplicità indeterminata, a cui non è sotteso un unico denominatore comune; una rete complessa di caratteristiche s’intrecciano e incrociano, aspetti similari evocano le “somiglianze” tra gli individui appartenenti a una stessa famiglia.

Aut aut, L’altro Wittgenstein

In uno dei saggi di “Aut Aut”, Davide Sparti rileva che le regole dei giochi linguistici non sono un “binario ferroviario” che prescrive il cammino da seguire; sono invece simili a un sentiero accidentato che si costruisce via via e deposita usi che si consolidano, ma lascia sempre aperte deviazioni impreviste. Anche in matematica, per “seguire una regola” (magari semplicemente sommare +2 in una serie numerica) bisogna già avere appreso un intero contesto di nozioni e di pratiche, insomma bisogna già seguire altre regole, non necessariamente espresse, che ci rendono partecipi di una “forma di vita”. Saul Kripke, in Wittgenstein on Rules and Private Language (1982), ha formulato la questione in una forma che Hilary Putnam ha ribattezzato “paradosso di Kripgenstein”.

Pur essendo vincolanti, le regole restano arbitrarie nel senso che non si può trovare una base razionale della loro adozione se non il fatto che “noi facciamo così”, come dicono le Ricerche filosofiche. È al terreno scabro della pratica che veniamo rimandati, a un punto d’arresto contingente, su cui si è stabilito un accordo in azione. È qui che la parola e il pensiero incontrano l’attrito del mondo; come la colomba kantiana, che vorrebbe poter volare senza la resistenza dell’aria che la sostiene, anche il filosofo sogna di porsi al di fuori del linguaggio, di salire sui trampoli per vederlo dall’alto, quando invece si trova sempre al livello del mare.

Che il nostro sapere sia senza fondamenti, e si connetta alle “forme di vita” in cui siamo immersi, emerge soprattutto dalle continue riflessioni di Wittgenstein in merito alla matematica, non affidate alle sole Osservazioni sopra i fondamenti della matematica (Einaudi). Anche le matematiche (meglio dirlo al plurale) formano una famiglia con le sue somiglianze, una mescolanza variegata di tecniche di calcolo e di dimostrazioni, dove ogni tanto s’inventano nuovi “giochi”: se quelli linguistici sono un campo di possibilità comunicative, anche le matematiche possiedono il musiliano “senso del possibile” e, non a caso, “il paese dei possibili” è il titolo che Jacques Bouveresse scelse per il suo saggio sulla matematica in Wittgenstein (Editions de Minuit, 1988). È proprio in quest’ambito, rileva Marco Mazzeo, che si accentua l’apertura alla “storia naturale degli uomini”; in essa si è stabilito un accordo sulle modalità di misura, sulle forme del calcolo, sulle tipologie di argomentazione, cioè su di una grammatica le cui regole sono convenzioni logicamente infondate.

m

Quelli che cercano basi razionali e vogliono evitare le contraddizioni o paradossi – dopo il trauma della “crisi dei fondamenti” della matematica a inizio Novecento – cercano semplicemente “un ordine che li rassicuri. Ma sono forse come bambini, che basta cantargli la ninna nanna?” Quando dunque assumiamo una proposizione matematica come vera in realtà abbiamo solo deciso d’introdurre una nuova regola per determinare il significato e l’utilizzo dei concetti che vi sono implicati; essa opera dunque a un livello anteriore rispetto alla ricerca della verità, cioè al livello della determinazione del senso.

Contro le prospettive logiciste di Frege e Russell che avrebbero voluto fondare la matematica sulla logica, contro il realismo platonizzante, per cui il matematico “scopre” le forme di un regno ideale, Wittgenstein sostiene che “il matematico non scopre: inventa”. Grazie alla prova si producono nuove tecniche di calcolo, cioè “un nuovo modo di esprimersi”, come è accaduto per la teoria del transfinito di Cantor. Ma la prova non descrive l’essenza, ad esempio di una forma geometrica, la produce nel senso che stabilisce l’insieme di regole grazie alle quali utilizzarla. Ecco perché nuove prove suscitano sorpresa e il carattere in apparenza inesorabile di una dimostrazione rimanda non alla purezza cristallina della logica ma all’incerto terreno della retorica: “Ho letto una prova – ora sono convinto […]. Si tratta di un dato di fatto della nostra storia naturale”.

Le regole, spiega Mladen Dolar, sono necessarie per poter giocare, ma restano sempre vacillanti, sospese nell’aria; sono istruzioni per l’uso che abbiamo acquisito nella condivisione con i nostri simili. Ed è solo usandole pubblicamente che comprendiamo cosa farne, o meglio che acquisiamo l’abitudine, grazie alla pratica della ripetizione – “seguire una regola è una prassi”. Semplicemente “noi facciamo così”, questo è il suolo instabile su cui posiamo i piedi: “Ciò che si deve accettare, il dato, sono – potremmo dire – forme di vita (Lebensform)”. Il linguaggio si comprende solo in relazione alle pratiche con cui i parlanti entrano in interazione tra di loro e con il mondo, il che consente a Giovanni Leghissa di accostare il pensiero del “secondo” Wittgenstein agli esiti anti-fondazionalistici a cui perviene anche Husserl nella sua regressione al mondo della vita (Lebenswelt), l’orizzonte antropologico, che non si può ulteriormente trascendere, della nostra esperienza di specie.

Il rimando alla prassi si accentua progressivamente in Wittgenstein, come attesta il suo ultimo libro, quel Della certezza in cui si confronta con la Difesa del senso comune di G. E. Moore. La certezza che attribuiamo alle concezioni del senso comune (del tipo “Io so di essere un uomo”) non è garanzia di verità, indica invece che siamo d’accordo nell’assegnare ad alcune proposizioni il valore di norme convenzionali, che “siamo concordi nella forma di vita”. Moore si serve in modo improprio di affermazioni del tipo “Io so che …”, come se qui fosse in gioco uno stato di coscienza, una dimensione dell’interiorità privata. Ma la certezza non è un dato psichico, appartiene alla grammatica del gioco linguistico e delle attività a cui è intrecciato; ed è la mia condotta, il modo in cui vivo, a “mostrare” di cosa sono certo.

La distinzione fra dire e mostrare del Tractatus, in cui Wittgenstein riconosceva il suo lascito più rilevante, non scompare nelle riflessioni successive. Spetta alla prassi illustrare quel che le parole non possono, o non devono, dire ricorda Massimo De Carolis. Il Tractatus poteva affermare che “noi ci facciamo immagini del mondo”, ma Wittgenstein lascerà ben presto cadere la teoria “raffigurativa” del linguaggio, secondo la quale la proposizione rispecchia il sussistere di uno stato di cose, cioè una combinazione di elementi, paragonabile a una fase di una partita a scacchi. In realtà, il linguaggio non descrive il mondo, se mai prescrive ad esso come presentarsi; non è l’ontologia ad essere primaria, come voleva il Tractatus, è la struttura della proposizione a farci credere all’esistenza di entità dotate di identità che si combinano come pedine del gioco. Il linguaggio è una macchina prescrittiva, ricorda Felice Cimatti a partire dal giudizio fortemente critico che Gilles Deleuze, in Abecedario, formulò su Wittgenstein, “una catastrofe filosofica”, “una regressione della filosofia”. Ma sia Wittgenstein che Deleuze vanno in cerca di una via d’uscita dalla metafisica implicita in cui il linguaggio ci cattura, cercano di “avventarsi contro i limiti del linguaggio”, si legge nei Pensieri diversi (che Adelphi ha da poco ristampato).

Per Deleuze, il nucleo originario del linguaggio è la parola d’ordine, quella che dà ordini alla vita e la ordina secondo identità fisse e rigide. Le ultime proposizioni del Tractatus esortano, dopo la traversata dei fatti del mondo e del linguaggio, a gettar via la scala sulla quale il lettore è salito: solo così il lettore “vede rettamente il mondo”, si apre alla meraviglia non per come il mondo è, ma “che è”, all’“esperienza di vedere il mondo come un miracolo” (Lezioni e conversazioni, Adelphi). Deleuze direbbe che, dopo aver varcato la parola d’ordine del linguaggio, e la sentenza di morte che essa racchiude, si può giungere all’immanenza assoluta, cioè all’esperienza della vita quando non la si vive come un fatto.

Uno degli elementi di continuità fra il primo e il secondo Wittgenstein è costituito dalla funzione terapeutica assegnata alla filosofia. In fondo, rileva Franco Lo Piparo, era stata questa l’esperienza dello stesso Wittgenstein ai tempi del Tractatus, quando avvia con la scrittura una sorta di operazione psicoanalitica sul proprio malessere psichico. Dagli anni Trenta la filosofia assume il compito di sciogliere i crampi mentali che il linguaggio produce, è una procedura per liberarci dalle addiction, dalle tossicodipendenze di cui il linguaggio è responsabile. In vari saggi di “Aut Aut”, in particolare in quello di Sergio Benvenuto, ricorre l’accostamento con la psicoanalisi su cui Wittgenstein sarà spesso critico.

I dubbi sull’efficacia della terapia freudiana, come sull’esistenza dell’inconscio, lo inducono ad accostare la psicoanalisi a una elaborazione mitica che ha introdotto nuovi modi di esprimersi (il rimando d’obbligo è a Jacques Bouveresse, Filosofia, mitologia e pseudo-scienza. Wittgenstein lettore di Freud, Einaudi, 1998). Nella prospettiva del Tractatus non vi è posto per asserzioni assurde insensate, “Quel che può dirsi si può dir chiaro”. Ma, ricorda Dolar, sono proprio formulazioni confuse quelle con cui la verità dell’inconscio si esprime, nel sogno, negli atti mancati, soprattutto là dove l’Io vorrebbe imporre il silenzio. Anche il “secondo” Wittgenstein, critico feroce dell’idea che esista una sorta di voce interiore della coscienza, non poteva accogliere l’esistenza del “linguaggio privato” parlato dall’inconscio, quello che l’analista cerca di districare e di ricondurre a regole pubbliche.

Potremmo pensare l’inconscio come un gioco linguistico non wittgensteiniano, giocato secondo regole ignote ai giocatori e che mantiene il “suo carattere irriducibile e senza senso in quanto catena di significanti” (Jacques Lacan): un gioco che interrompe il dominio della regolarità e che non è da riportare al dominio del senso, perché in tal caso si finirebbe per perdere la rottura che lo costituisce.

Ma c’è un altro aspetto che percorre con insistenza la trama delle riflessioni di Wittgenstein, ed è la preminenza assegnata al vedere e all’immaginare. La passione per il cinema lo induceva, negli anni Trenta, a mettersi in prima fila, anche per riprendersi dalle sfibranti lezioni a Cambridge: “Il mio modo di vedere è in qualche modo analogo a quello che accade nel film sullo schermo”. Nelle pagine delle Ricerche filosofiche, ricorre la distinzione fra “vedere” (il semplice percepire) e “vedere come” (cioè la capacità di far emergere la forma sullo sfondo delle analogie e delle somiglianze che il pensiero richiama), come pure il ricorso alle figure ambigue (il coniglio e l’anatra, la vecchia e la giovane, di fronte alle quali alcuni evidenziano una particolare “cecità”), le stesse con cui Thomas Kuhn nella Struttura delle rivoluzioni scientifiche del 1962 darà espressione al “mutamento di paradigma”.

L’immaginare ha un ruolo primario anche e soprattutto nell’ambito logico e matematico che crediamo regno esclusivo della razionalità formale. I suoi libri, suggerisce la premessa alle Ricerche filosofiche, vanno pensati come un “album”, “una raccolta di schizzi paesaggistici”, frutto del suo “girovagare in tutte le direzioni del pensiero”; molte immagini dell’album fotografico che custodiva con cura si ritrovano in Wittgenstein. Biografia per immagini (a cura di Michael Nedo, Carocci, 2013). Cultore non dilettantesco di fotografia, conosceva gli esperimenti di Galton che disponeva su di una stessa lastra fotografie volti diversi per farne emergere i tratti comuni, e da qui trasse spunto per sviluppare la nozione di “somiglianze di famiglia”. Il ricorso a immagini e metafore, l’invenzione di buone similitudini o di “esperimenti mentali” non è solo supporto didattico, aiuto al procedere della riflessione, mira a rendere possibile “la visione d’insieme”, perspicua e panoramica, dei problemi affrontati. È questa che ci manca in filosofia, sostiene Wittgenstein, dato che abbiamo solo mappe parziali della geografia del territorio, anche di quello del linguaggio.

A differenza del filosofo che “lascia tutto com’è”, il matematico inventa nuove “forme di rappresentazione”; la prova stessa è considerata una “figura” che deve “poter essere abbracciata con lo sguardo” e rispondere al criterio della “perspicuità”. Così, anche le dimostrazioni matematiche spesso “ci conducono a dire che non possiamo immaginare quel che credevamo di poter immaginare (ad esempio, la costruzione dell’eptagono). Ci conducono a rivedere quel che ritenevamo come il campo dell’immaginabile” (RF). Come il Galileo nella rilettura di Calvino, il progredire della scienza consiste nello spostare il limite del visibile e dell’immaginabile. Ma in Wittgenstein il senso della vista non è la via privilegiata che conduce metaforicamente al pensiero: “non pensare, ma osserva”, ripete più volte, soprattutto nelle Ricerche filosofiche, una formula che suona lontana dalla convinzione di chi affida al filosofo il compito di “pensare altrimenti” o che del pensare si vuole custode esclusivo.

Vi è un altro Wittgenstein, che non elabora un’anti-filosofia, ma rinnova il cammino di un’infra-filosofia (direbbe François Jullien), quella che rimane il più possibile aderente all’esistenza: un pensiero in cerca di saggezza per il quale dovremmo tornare a Montaigne e più lontano ancora alle scuole ellenistiche. La “terapia” (come in Epicuro) che il suo pensiero promuove consiste nell’indicare “un altro modo di vedere il mondo”, per poter vivere in modo, non tanto giusto o felice, ma almeno “decente”. Non per portare alla luce quel che stava nascosto, secondo la vecchia illusione dei cultori dell’aletheia, ma per “mostrare alla mosca la via d’uscita dalla bottiglia in cui è intrappolata”. La terapia di chiarificazione dei nostri usi distorti del linguaggio e di scioglimento dei crampi mentali che producono ci apre a una raffigurazione perspicua del mondo. Per giungere a cogliere non l’invisibile ma quel che non assume rilievo perché è fin troppo evidente, come “le rive in cui scorrono i nostri pensieri” (Della certezza): “Voglia Dio provvedere il filosofo di uno sguardo acuto per ciò che sta davanti agli occhi di tutti”, troviamo scritto nei Pensieri diversi.