Non sono molte le scrittrici italiane del Novecento presenti nei Meridiani Mondadori. Oltre a Elsa Morante, Grazia Deledda e Natalia Ginzburg, si contano Lalla Romano, Maria Bellonci, Alba de Céspedes, Anna Banti e le poetesse Amelia Rosselli e Maria Luisa Spaziani. Tutti nomi meritori, ma su cui pesano ancora troppe assenze, spesso per banali problemi di diritti. Se alcune autrici hanno potuto beneficiare di nuova vita grazie a singole iniziative editoriali – si pensi al recupero di Anna Maria Ortese e Cristina Campo da parte di Adelphi o a quelli, più recenti, di Goliarda Sapienza per Einaudi e Dolores Prato per Quodlibet –, c’è un’autrice ancora troppo sconosciuta, scomparsa dieci anni fa, il cui nome fatica a trovare spazio negli scaffali delle librerie: Fabrizia Ramondino (1936-2008).

Nata a Napoli, dopo pochi mesi si trasferisce con la famiglia nell’isola di Maiorca per seguire il padre console, dove affronta la prima scissione linguistica e sociale: qui impara l’italiano dei genitori, il castigliano del collegio e il maiorchino della servitù, dialetto censurato dal regime franchista. Sono anni di benessere, trascorsi nella villa di Son Batle in compagnia dell’amata balia Dida, un «paradiso perduto» che non smetterà mai di rievocare. Nel 1943, in seguito all’armistizio, torna in Campania, a Santa Maria di Massa Lubrense, per poi raggiungere la Francia nel 1948, eletta suo «paese dell’anima», in cui apprende un’altra lingua, quella della cultura: legge Balzac, Stendhal e, in traduzione francese, Tolstoj e Dostoevskij. L’adolescenza la pone di fronte a una nuova dicotomia: il desiderio di fuga e la voglia di conoscenza. Quel nome, Fabrizia, verso cui ha «sempre provato disagio», tradisce il sogno, poi realizzato, dei genitori di avere un maschio. Agli uomini invidia la libertà, lei che vorrebbe essere come «il sole che non ruota attorno a nessun satellite». Quando nel 1950 il padre muore d’infarto, la famiglia rientra a Napoli, costretta a un continuo nomadismo abitativo a causa di forti disagi economici. Il legame di Ramondino con Napoli somiglia a quello con la madre borghese, mondana, «incapace di dare ai figli alcuna coordinata» – un destino di donna a cui si ribella fin da piccola. Napoli è una città che «invoglia a partire» ma che ti segue «dovunque, come un’ombra», un grande teatro dove «ogni attore nella brevità della parte sembra ogni volta racchiudere il suo intero destino». Per scappare da entrambe, decide di seguire un cugino a Francoforte: un altro viaggio, un’altra lingua, una nuova fuga. Sono anni insicuri, vissuti tra situazioni di passaggio – come ricorda in Star di casa (1991) – in cui la scrittura è una lingua segreta, al contempo «un’infrazione e una colpa» che non riesce a emergere a causa di «un’improvvisa amnesia».

Al rientro in Italia segue il breve matrimonio con un giovane aristocratico. Negli anni Sessanta e Settanta si dedica al volontariato sociale lavorando nei consultori, dove insegna alle donne a usare il diaframma, e partecipando alla fondazione del Centro di coordinamento campano e dell’Associazione per il risveglio di Napoli. Tra attività sul territorio, inchieste fra i disoccupati organizzati e realtà politiche – come i nuovi movimenti di sinistra raccontati nel romanzo Un giorno e mezzo (1988) – Ramondino ha sempre privilegiato il lavoro con i bambini più bisognosi in cui riconosce lo sguardo e lo spirito di avventura della sua infanzia e dei napoletani, popolo «fra i più imprevidenti». In quel periodo, anche grazie a loro, apprende la capacità di creare meraviglie con le parole e l’importanza dei sogni, vissuti come continue trasformazioni in cui odori, sapori e dettagli costituiscono la piccola storia di ognuno. Un fermento che la condurrà alla scrittura, quando nel 1977 immagina di recarsi a scuola – dove insegna francese – e trovare la nonna in veste di sua supplente che la esorta a tornare a casa per raccontare quelle storie che lei non aveva potuto scrivere. È l’invito a diventare scrittore. Dopo quel sogno comincia definitivamente il suo primo romanzo, Althénopis (1981), ispirato a molti personaggi della sua famiglia e tenuto a lungo celato perché il «fuorilegge ha bisogno del segreto»: l’ultima parte, infatti, risale addirittura al 1966, quando muore la madre e nasce l’unica figlia, Livia, avuta da una complicata relazione extraconiugale.

In seguito, Ramondino continua a insegnare nella scuola pubblica, senza rinunciare a «coltivare il desiderio, soprattutto dell’impossibile». Nella sua formazione, accanto agli scrittori russi e francesi, si trovano Dante, Rilke, Cervantes, Leopardi e lo studio appassionato dei dizionari di lingua italiana. Frequenta Anna Maria Ortese e soprattutto Elsa Morante che, dopo aver letto alcune sue pagine, le dice: «Sei stupida, ma sei un poeta». Nel 1985 la figlia Livia viene presa alla scuola di danza diretta da Pina Bausch a Essen. Dai numerosi viaggi in Germania prende vita il Taccuino tedesco (1987, edizione ampliata 2010), in cui Ramondino registra i cambiamenti della società tedesca, specie in seguito alla caduta del Muro che la porta a ripensare criticamente la sua adesione al comunismo. Scrive anche diversi testi teatrali, perlopiù inediti, e sceneggiature come Morte di un matematico napoletano con Mario Martone, nel 1992, a cui consiglia la lettura di L’amore molesto di Elena Ferrante, poi divenuto film con Anna Bonaiuto e Angela Felice.

Mai indulgente con se stessa, in quegli anni di lontananza dalla figlia predilige pause solitarie in luoghi separati, come Ventotene, dov’è ambientato L’isola riflessa (1998), che ha il suo centro nella frattura dell’autrice, scissa nel duplice tentativo di conoscersi e immaginarsi diversa. Non è un caso se anche qui, per salvarsi da ciò che l’Italia è diventata, e di cui si sente in parte responsabile, Ramondino preferisca tornare all’infanzia – raccontata in Althénopis e nell’altro grande romanzo familiare, Guerra di infanzia e di Spagna (2001) – che Natalia Ginzburg definì «un’infanzia pronta a mettere radici ovunque, ma tuttavia consapevole del fatto che le radici sono sempre fragili, che nei giorni più limpidi e solari si nascondono insidie, che ogni radioso paesaggio può di colpo sparire».

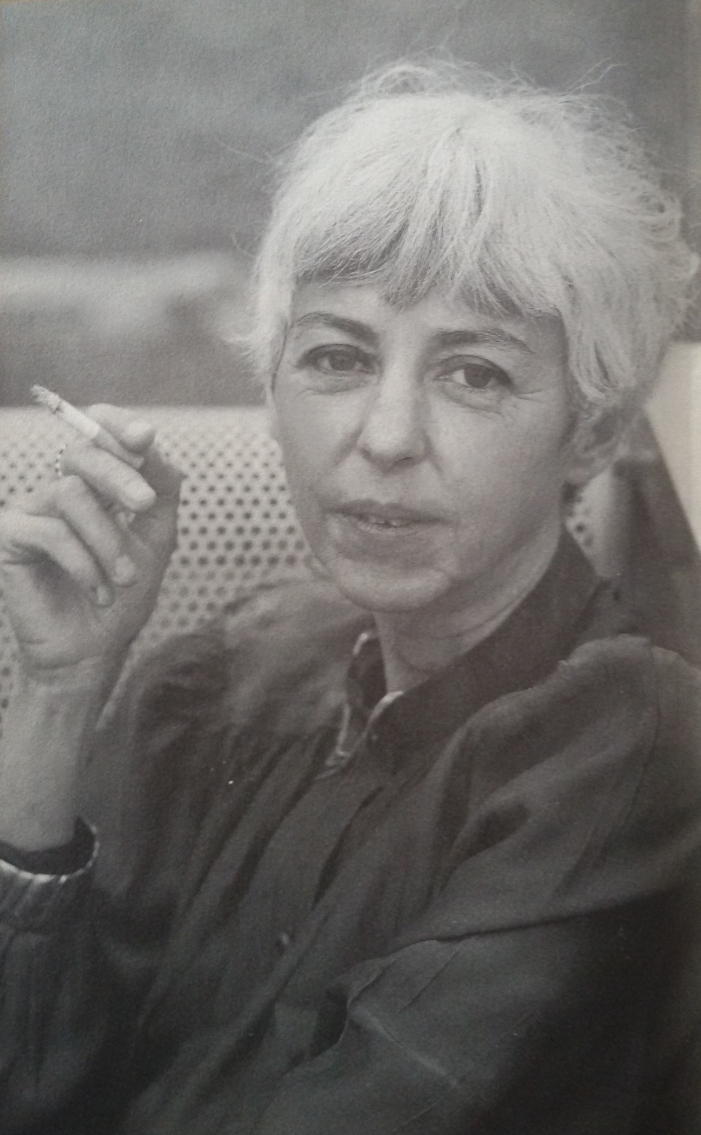

“Fabrizia Ramondino con Mario Martone”.

La sua opera e la sua persona sono segnate da una forte asimmetria. Al gruppo preferisce le relazioni a due e mantiene una divisione ostinata tra corpo e mente, osservandosi «vivere dall’esterno». Nata nel segno della Vergine, come racconta in Althénopis, avrebbe voluto essere dei Gemelli per non «essere io, intanto, ed essere sempre accompagnata a un altro». I suoi libri attraversano i confini di genere, muovendosi tra romanzo e saggio, intreccio e meditazione, pensiero e natura. La scrittura coincide con il suo corpo, «contenitore fragile della mia dismisura», per accogliere ritratti e storie che illuminano una realtà al tempo stesso concreta e fantastica. «Ascoltare qualcuno significa mettersi al suo posto mentre parla. Mettersi al posto di un essere la cui anima è mutilata dalla sventura, o in pericolo imminente di esserlo, significa annientare la propria anima» scrive Simone Weil in La persona e il sacro. Un’attitudine che Fabrizia Ramondino non ha mai abbandonato, come in Passaggio a Trieste (2000), romanzo-taccuino in cui durante l’estate del 1998, a vent’anni dalla legge Basaglia, accoglie le voci del Centro donna salute mentale di Trieste: decine di volti che si accavallano mescolandosi alla vicenda personale di chi non teme l’esposizione – a costo di frantumarsi – pur di raccontare la sofferenza propria e altrui: non per definirla, circoscriverla, ma per «abbracciarla». Un dolore mai pienamente sopito, che l’autrice ha provato a sfidare con la psicoanalisi prima e con l’alcol poi, fino a giungere alla conclusione che «la vera medicina c’è, ma è molto amara da ingoiare: non distrarsi mai da esso». Perché la felicità è, prima di tutto, la consapevolezza della sua fine. Nella raccolta poetica Per un sentiero chiaro (2004) si legge: «Il mio mal stare / – scusate la puntualizzazione – / non è come usa dire oggi / depressione. / È interrogare / senza speranza di risposta / né – dio ci scampi – / attesa di precisazioni». Un’indagine compiuta ogni volta uscendo da se stessa per poi rientrarci, come una danza in cui la fine di un libro segna l’inizio di un altro, diverso ma riconoscibile.

«La mia infanzia era stata girovaga, come poi la mia vita adulta» dice il protagonista de La Via (2008), il suo ultimo romanzo: un uomo di mare dall’animo randagio, alter ego dell’autrice, che si nutre delle vicende di altri perché «non si sta di casa in un luogo, ma solo nel tempo, in alcuni momenti e modi di essere del tempo». Un tempo visto come estensione dello spazio per questa donna molto magra che, munita di Chopin e della fedele sigaretta per lenire l’ansia, ha viaggiato come un pirata senza patria a bordo della navicella del suo ingegno: «E mi rendo conto, considerando le vicende della mia vita e la mia inadeguatezza a farvi fronte, che aver coltivato con costanza l’esercizio della lettura e della scrittura mi ha salvato». Scrivendo dalla sua amata Itri, tra Formia e Gaeta, quello che poi diventerà l’epilogo del nuovo Taccuino tedesco, Ramondino si chiede: «Ma perché il mare è di genere neutro in tedesco, maschile in italiano, femminile in francese, quando si sa che dai tempi dei tempi è legato alla madre?». Quella madre da cui sempre è fuggita senza smettere di tornare. Quel mare sospeso tra reale e possibile, fatto di slanci e pazienza, evento rinnovato di cui non si è mai stancata fino al 23 giugno 2008, quando uscendo dall’acqua si accascia sulla spiaggia senza più rialzarsi.

«Forse è stato tutto troppo, tante vite in una sola» rivela nell’ultima intervista concessa a Franco Sepe. Si nasce, si soffre, si muore: questa la verità che emerge dall’opera di una scrittrice riflessa che ha scelto di dividersi per non restare sola e restituire i morti ai vivi attraverso numerosi «frammenti di idillio». Molti libri entrano nella nostra vita e se ne vanno, alcuni invece restano: sono quelli in grado di suscitare una continua sorpresa a ogni rilettura. Libri inesauribili come le storie e le vite che contengono. Leggere oggi Fabrizia Ramondino significa scoprire l’audacia di un’esistenza trascorsa in una lingua e un mondo nuovi e inventati «dove utopia faccia rima con poesia». Di recente Einaudi ha riproposto Althénopis e L’isola riflessa, eppure la maggior parte dei suoi testi risulta da tempo fuori catalogo. È giunto il momento di restituire l’opera ai lettori in forma completa, magari con un opportuno Meridiano, per garantire alle parole di Ramondino la casa che meritano, da cui poter risuonare ancora a lungo. «Mi sento allora un po’ come Noè che nella sua arca custodì un esemplare di ogni specie vivente per preservarle dal diluvio. Ma l’unica arca che posseggo è il mio quaderno».