Il nome di Amos Vogel forse non è noto in Italia quanto dovrebbe, persino fra i cinefili di lungo corso. Eppure si tratta di una figura chiave: con buona approssimazione, si può dire sia stato il più grande programmatore di film del XX secolo, un autentico “santo patrono” per chiunque faccia questo mestiere. Non a caso, in occasione del centenario della nascita (18 aprile 2021), le iniziative per ricordarlo e omaggiarlo si sono moltiplicate un po’ in tutto il mondo. Oltre a New York, dov’è morto novantunenne nel 2012, che ha visto alcune delle maggiori istituzioni cittadine fare a gara nel tributargli onori (MoMa, Lincoln Center, Film Forum, Anthology Film Archive), vale la pena ricordare la Spagna, con il festival Punto de Vista che gli ha dedicato un’ampia retrospettiva, curata dall’ex direttore della Viennale Alexander Horwath e da Regina Schlagnitweit, dall’evocativo titolo “Amos in Wonderland”; e ovviamente la sua città natale, Vienna, dove nel corso dell’ultima edizione della Viennale, ben sei curatori (Nicole Brenez, Go Hirasawa, Kim Knowles, Birgit Kohler, Roger Koza e Nour Ouayda) hanno reso omaggio non tanto all’uomo, quanto all’idea che è stata sempre alla base dei suoi programmi, selezionando e presentando una serie di film contemporanei in grado di sconvolgere, inquietare, ribaltare le consuetudini dello spettatore.

Anche l’Italia, grazie al festival milanese Filmmaker, si è unita agli omaggi ospitando all’interno della sezione “Fuori Formato” una rassegna suddivisa in tre programmi (l’ultimo oggi alle 17,30), curata da Tommaso Isabella in collaborazione con il Forum Austriaco di Cultura e intitolata Amos Vogel: un secolo di sovversione. Per spiegare in che cosa consista esattamente questa “sovversione” forse bisogna ripercorrere la vicenda biografica di Vogel, in particolare il quindicennio fra il 1947 e il 1963, che lo vide alla guida di Cinema 16, per lungo tempo autentico cuore pulsante della cinefilia statunitense.

Nato Amos Vogelbaum nel 1921 da una famiglia ebraica, a diciassette anni Vogel è costretto ad abbandonare Vienna e l’Austria all’indomani dell’annessione alla Germania nazista, riparando con i genitori negli Stati Uniti. Giunto a New York, si adatta ai lavori più disparati per mantenersi: influenzato dal socialismo sionista, vorrebbe studiare agraria per poi trasferirsi a vivere in un kibbutz in Palestina. Ben presto, però, pur senza abbandonare l’appassionata fede progressista (“Mi sono sempre considerato un socialista radicale”), prende gradualmente le distanze dal sionismo e finisce per interessarsi invece al cinema. Frequenta le rassegne organizzate da Richard Griffith presso il Museum of Modern Art e scopre il cinema d’avanguardia locale, che all’epoca può già vantare nomi come Sidney Peterson, Kenneth Anger, Maya Deren. Ed è proprio dal desiderio di vedere e far vedere film letteralmente invisibili come questi che nasce, nel novembre del 1947, la prima idea del futuro Cinema 16. “Molti dei film che volevo vedere erano girati in 16mm e non venivano proiettati da nessuna parte”, ricorderà in seguito. “Pensai: se io sono interessato a questo tipo di film e non posso vederli, devono esserci altre persone in una città grande come New York che saranno ugualmente interessate”.

Insieme alla moglie Marcia, sposata nel 1945, e con l’aiuto dell’amico Jack Goelman, Vogel fonda così una “film society” (noi diremmo un cineclub), battezzata appunto “Cinema 16” in onore del formato ridotto delle copie proiettate e basata sulla sottoscrizione da parte dei membri, in modo da aggirare i regolamenti di censura in vigore nello Stato di New York. Malgrado questo e l’assenza di finanziamenti pubblici, nel giro di appena un paio d’anni l’associazione può già contare su duemila iscritti ed è in grado di riempire sale da oltre millecinquecento posti; il suo listino di film, che nel 1951 è costituito da appena una ventina di titoli, cresce di anno in anno fino a raggiungere, dieci anni dopo, le duecento unità. Numeri oggi impensabili, certo, da epoca pre-Internet, testimonianza di un momento in cui il cinema era il luogo per antonomasia di ogni tipo di sperimentazione artistica e linguistica, ma anche culturale e sociale, come l’esperienza stessa di Cinema 16 dimostra. Alle proiezioni partecipa un pubblico eterogeneo, composto da critici come Parker Tyler, studiosi e docenti di cinema come Siegfried Kracauer, ma anche da beatniks, da filmmaker sperimentali e soprattutto da centinaia di spettatori comuni.

Amos e Marcia Vogel nella sede di Cinema 16, 1955 (photo by Peter Martin, courtesy of the Austrian Film Museum).

Il merito è indubbiamente anche di Vogel. L’abilità nello strutturare i programmi, la cura anche grafica nel comporre brochure pubblicitarie e programmi di sala, la capacità di gestire i rapporti con i registi, si chiamino Stan Brakhage o Alfred Hitchcock, con grande disponibilità ma anche con la fermezza di chi conosce le responsabilità etiche e financo pedagogiche di un film programmer.

Certo, come ha ricordato anche Isabella nel presentare la rassegna di Filmmaker, Cinema 16 non è la prima realtà di questo tipo: giusto per rimanere sul suolo americano, lo stesso Vogel ha sempre riconosciuto la primogenitura e il sostegno ricevuto nei primi anni da Frank Stauffacher, che già al termine della Seconda guerra mondiale aveva fondato a San Francisco il cineclub “Art in Cinema” (1946-1954), contribuendo a diffondere la cultura del cinema indipendente sulla Costa Occidentale.

Ciò che tuttavia rende unica la programmazione di Cinema 16 è la libertà di sguardo di Vogel, la sua assenza di pregiudizi. Per quanto la sua esperienza si collochi ideologicamente e geograficamente assai lontano da Hollywood, il suo atteggiamento è tutt’altro che avverso al cinema cosiddetto di consumo. “Sin dall’inizio”, ricorderà in un’intervista del 1995 con lo storico Scott MacDonald, “ho incluso nella mia concezione di avanguardia gente come Antonioni, Bresson, i primi Bertolucci, Oshima, Fassbinder. E potrei fare tanti altri nomi. È un terribile errore escludere registi come questi. Sono assolutamente contrario allo spirito commerciale dominante ma, allo stesso tempo, bisogna comprendere che ci sono persone che si sforzano di ricercare nuovi stili, contenuti e approcci anche all’interno dell’arena commerciale, e non vanno tagliati fuori. A volte i loro risultati – in termini di sperimentazione – sono altrettanto importanti, se non più, di quelli dei filmmaker sperimentali”.

A guidare l’approccio di Vogel era semmai la capacità quasi rabdomantica di individuare, ovunque fossero, quegli elementi di eterodossia, di provocazione, di indisciplina – di sovversione, insomma – e di presentarli al pubblico: “Sceglievo i film che mi colpivano di più per la loro imprevedibilità, confidando nel fatto che anche altri sarebbero rimasti colpiti allo stesso modo”, spiegherà in seguito. “Volevo mostrare film che fossero in qualche modo disturbanti, che favorissero una conoscenza ulteriore e implicassero un cambiamento”. Ad accrescere l’effetto perturbante contribuiva il piglio modernista con cui Vogel costruiva i programmi, basato su accostamenti all’apparenza incongrui e molto spesso scioccanti. “I programmi di Cinema 16 erano una mescolanza eclettica di documentari, film scientifici, d’avanguardia, d’animazione, corti e lunghi di natura più narrativa”, spiegava a MacDonald nel 1995. Viene davvero da chiedersi se Enrico Ghezzi, con il suo Fuori orario, non gli debba qualcosa. Di certo, non sarebbe l’unico. “A Master of mixing and matching movies”: così l’ha definito J. Hoberman sul “New York Times”. Una definizione in apparenza più adatta a un artista d’avanguardia che non a un curatore di rassegne cinematografiche; eppure una buona parte del fascino (e del duraturo successo) di Cinema 16 si deve proprio a questo spirito avant-garde, tramite il quale Vogel poteva instaurare con il pubblico un rapporto mai compiacente né tantomeno paternalistico, ma sempre dialettico.

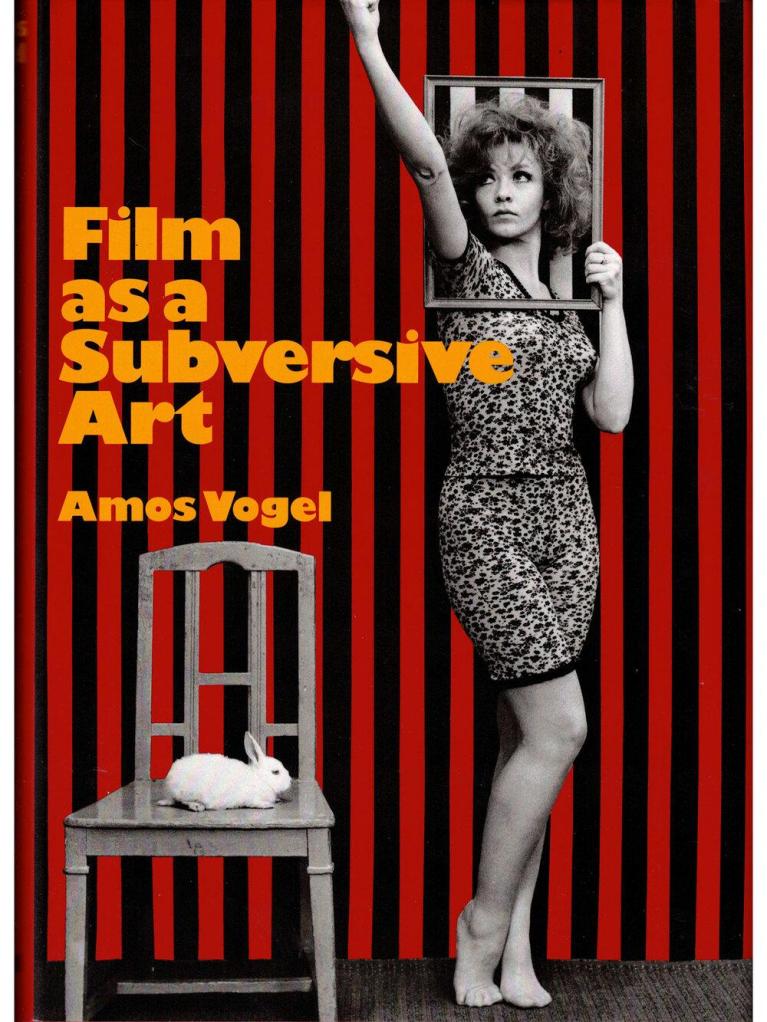

Una suggestiva testimonianza del suo metodo di lavoro rimane Film as Subversive Art (Il cinema come arte sovversiva). Ricchissimo di immagini, volutamente digressivo e asistematico, il volume, pubblicato per la prima volta da Random House nel 1974, è una vera e propria summa del pensiero di Vogel, che vi compendia l’esperienza di un trentennio trascorso a vedere, selezionare e programmare film. Complici le rare ristampe in patria (l’ultima, del 2005, ha già raggiunto nel web cifre da capogiro) e le ancor più rare traduzioni all’estero (quella italiana, di mediocre fattura, uscita nel 1980 per i tipi della torinese Studio Tesi, è ancora reperibile con qualche sforzo su eBay), Film as Subversive Art ha assunto ben presto l’aura del libro di culto; tanto che, con l’occasione del centenario, l’etichetta indipendente Film Desk ne sta approntando un’edizione critica a tiratura limitata.

È tenendo questo libro come punto di riferimento, dunque, che Tommaso Isabella ha costruito il suo omaggio in tre parti a Vogel. Un “omaggio a” che è anche e soprattutto un “omaggio alla maniera di”, dal momento che Isabella non si è limitato a proiettare pellicole effettivamente presentate nelle soirée di Cinema 16, o inserite dallo stesso Vogel nel suo volume, ma si è sforzato riprendere, reinventandolo e aggiornandolo quanto basta, quel montaggio “eterogeneo e spregiudicato” che caratterizzava i programmi del curatore austro-americano.

In questi giorni abbiamo potuto così vedere, quasi sempre in un “filologico” formato 16mm, classici dell’avanguardia statunitense (Anger, Brakhage, Breer, Cornell, Deren, Peterson) insieme a buffi documentari medico-scientifici (l’austriaco Verkehrte Welten – letteralmente “sottosopra” – realizzato nel 1954 dal duo Erismann e Kohler) e piccole perle d’animazione (Glenn Falls Sequence, 1937-46, di Douglas Crockwell; Le cadeau, 1964, di Roberts & Vausseur). Ma non sono mancate vere e proprie incursioni nel tabù, con film-shock come il celeberrimo Le sang des bêtes (1949) di Georges Franju, poetica e straziante incursione nei mattatoi di Parigi; o il meno noto ma comunque sconvolgente Kirsa Nicholina (1969) di Gunvor Nelson, ripresa a distanza ravvicinata di un parto casalingo.

“The Lead Shoes” (1949) di Sidney Peterson.

Un tributo elettrizzante, che appassiona e sbalordisce al tempo stesso, lontanissimo da ogni retorica celebrativa o commemorativa. Al contrario, permette di rileggere l’eredità di Vogel alla luce del presente, rivendicando l’importanza della selezione e della programmazione per chiunque si accinga a organizzare un festival, una rassegna o anche un semplice cineclub.

La sorte non fu benevola con Vogel e Cinema 16: “Non sono mai stato una persona sofisticata quando si trattava di relazioni di potere”, ricorderà con una certa amarezza molti anni dopo, “né mi ha mai interessato servirmi dell’associazione per promuovere il mio nome. Jonas era deciso a creare il proprio impero grazie al NAC [New American Cinema], molto più di quanto lo fossi io a creare il mio grazie a Cinema 16”. Jonas è Jonas Mekas (1922-2019): un altro emigrante, approdato nel 1949 a New York dalla Lituania insieme al fratello Adolfas (1925-2011), straordinario come cineasta (bastino due titoli: Walden, 1968, e Lost, Lost, Lost, 1976), a dir poco discutibile come operatore culturale. Dapprima attraverso la fondazione, nel 1954, della rivista “Film Culture” e in seguito della Film-Maker’s Cooperative nel 1962, si autoeleggerà a pontefice laico del New American Cinema, spingendo gradualmente Vogel ai margini. Quando, all’inizio degli anni Sessanta, Cinema 16 si troverà ad affrontare una situazione finanziaria decisamente critica, pochi saranno disposti a prestare il proprio aiuto: l’associazione chiuderà i battenti nel 1963.

Negli anni successivi, Vogel – che proseguirà la propria carriera soprattutto in ambito universitario, collaborando con molte riviste di cinema e fondando con Richard Roud il New York Film Festival, dirigendolo per alcuni anni – non mancherà di parare i colpi sferrati da Mekas attraverso articoli e pubbliche prese di posizione. Molto importante, in questo senso, è 13 Confusions (1967) un testo nel quale mette in evidenza le “confusioni” cui è andato incontro il New American Cinema. Rinaldo Censi l’ha definito “un prontuario per critici e gestori di sala”: contro l’abuso dei superlativi, contro la critica che diventa propaganda, contro il settarismo delle conventicole (che in ambito critico-cinefilo proliferano come non mai), contro la bulimia della visione, contro i linguaggi “d’opposizione” che danno vita a nuovi conformismi. A tutto questo, Vogel contrappone un serio e ponderato esercizio della critica, la volontà di cercare i buoni film ovunque essi si trovino, la necessità di un attento lavoro di selezione e un’idea “alta” di programmazione.

In fondo, si tratta di tendenze che abbiamo visto all’opera in questi ultimi anni, e che sono tutt’ora in atto: dall’effimera proliferazione del cosiddetto “cinema del reale”, ridotto ben presto a etichetta buona à tout faire, alle politiche festivaliere che puntano sulla quantità di prodotti (e di nomi! e di “autori”!) a tutto discapito di una programmazione coerente e attenta a ciò che si muove tutt’intorno (un tema, questo, che su “doppiozero” ci sta molto a cuore), fino allo strapotere di quell’algoritmo al quale deleghiamo volentieri (per comodità? per pigrizia? per stanchezza?) la scelta di quello che ci piacerebbe vedere. In quest’ultimo caso nello specifico, viene davvero da pensare che il lascito di Vogel sia ancora validissimo: allenare la curiosità, lasciarsi turbare dalla visione insolita, dall’accostamento fuori programma, dalla scoperta inattesa. Insomma, per dirla con i versi del poeta tedesco Günter Eich che Vogel amava spesso citare a mo’ di esortazione, “Siate sabbia, non olio, negli ingranaggi del mondo”.

Nota

L’ultimo programma della rassegna Amos Vogel: un secolo di sovversione, intitolato “Il capriccio e l’estasi” avrà luogo oggi alle 17,30 presso il cinema Beltrade (Milano, via Nino Oxilia 10). I brani di Amos Vogel citati nel testo sono tratti dallo speciale curato da Alessandro Stellino per il primo numero di “Filmidee” (giugno 2011), consultabile qui. Lo speciale comprende anche una traduzione del testo 13 confusioni, accompagnata da una nota di Rinaldo Censi. Per chi volesse saperne di più su Vogel esiste una raccolta di scritti dal titolo Be Sand, Not Oil: The Life and Work of Amos Vogel, pubblicata in inglese nel 2014 dall’Austrian Film Museum per la cura di Paul Cronin.