Ho molti dubbi sulla capacità della memoria di diventare progetto, mentre invece capita sempre più frequentemente che qualcosa che pensavamo non ritornabile sta assumendo spazi di cittadinanza culturale sempre più ampi, quantomeno legittimati. Ciò che è in questione oggi non è se la memoria sia efficace, ma se i percorsi con cui si è inteso darle forma siano quelli più produttivi per costruire senso comune.

Il testo di Valentina Pisanty I Guardiani della Memoria e il ritorno delle destre xenofobe, è un ottimo testo (comunque è un testo più che opportuno) per provare a battere questa strada intorno alla efficacia del costrutto culturale e di quella macchina che abbiamo chiamato memoria del ‘900 per il nostro tempo.

Il tema è triplo: come si forma la memoria; come la si difende; chi è legittimato a sovrintenderne la conservazione nel tempo.

I guardiani della memoria e il ritorno delle destre xenofobe è dunque un testo complesso, che coinvolge non solo le competenze, ma soprattutto le funzioni sociali della memoria. A differenza di ciò che sosteneva Maurice Halbwachs nel suo I quadri sociali della memoria il problema non è quali siano i luoghi, i sistemi di relazione, le scelte, comunque la vita, che fa in modo che si produca memoria sociale, bensì come si tutela, si mantiene, ovvero si conserva, e dunque si trasmetta correttamente, il racconto di memoria.

Dunque il tema non solo le prove, ma l’autorevolezza della voce che ricorda, l’attendibilità di chi se ne fa portavoce, e, infine, la personalità di chi si propone come interlocutore, anche critico.

Il tema in altre parole non è solo il racconto, ma la trama narrativa del ricordo e la sua trasformazione in racconto per la storia. In questo senso la centralità della testimonianza.

Per analizzarlo almeno in quelli che mi sembrano essere i suoi punti essenziali, conviene prendere le mosse dalle pagine dell’appendice, dal titolo “Per una semiotica della testimonianza” (che riprende le riflessioni proposte in un saggio pubblicato nel 2014 con lo stesso titolo), per molti aspetti, credo, uno dei luoghi generativi di tutto il libro.

La testimonianza, scrive Valentina Pisanty, prima ancora di essere l’atto verbale circa qualcosa, è l’indicatore di una attività e della costruzione di qualcosa. Per dirlo con le sue parole: «l’unico evento di cui la testimonianza è di per sé sintomo o traccia è l’attività mentale del soggetto che la emette». Questo è tantopiù vero se ciò di cui si testimonia è avvenuto in tempi e luoghi diversi o molto lontani rispetto a quelli della ricostruzione (indipendentemente dal supporto attraverso il quale si rende disponibile e fruibile). Altra questione, ovviamente, è se occorre considerare un attore terzo, diverso dalla voce emittente e dall’Io che riceve la testimonianza. Attore il cui ruolo è quello di colui che distribuisce la storia (in questo caso anche ne gestisce l’uso o il riuso).

Fermiamoci, per ora, ai primi due attori.

L’attività della testimonianza include non solo degli elementi fattuali, ma un insieme di altri atti che li caricano di senso e che riguardano due processi culturali, emozionali e sociali distinti.

Da una parte c’è l’attore narrante in relazione al tempo della scena al centro dalla testimonianza (è per esempio il caso intorno alla costruzione del falso che propone Marc Bloch nel suo Riflessioni sulle false notizie di guerra). In questo caso il tema è la testimonianza come unità di misura per stabilire la distinzione tra verità ed errore.

Dall’altra c’è la funzione sociale della testimonianza come valore morale, in cui il testimone si propone come voce che dà il senso del proprio tempo, o che impersona o si impegna a rappresentare, e che, anche a prescindere dalle sue intenzioni, è percepito come il fondamento morale del proprio tempo.

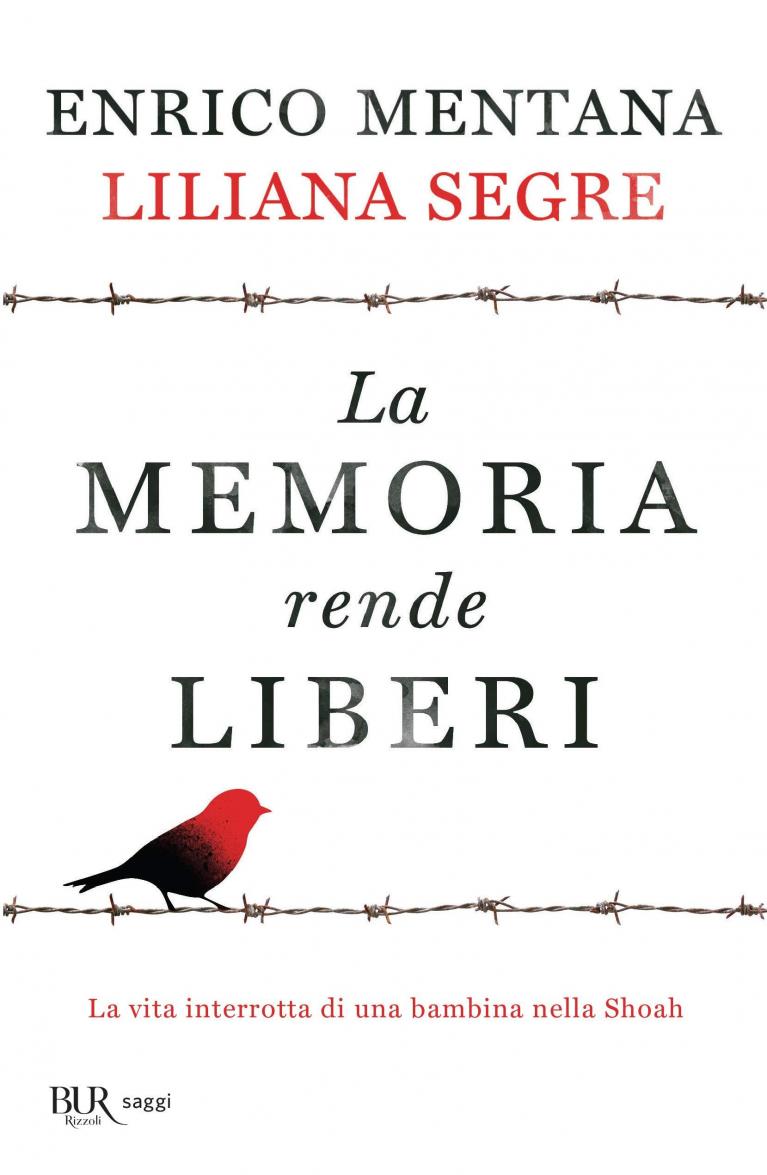

Si possono considerare molti testi di questo tipo, l’esempio più immediato, anche per il ruolo pubblico che ha svolto in questi mesi, e che ancora svolgerà, è la Senatrice Liliana Segre e il suo libro, con Enrico Mentana, La memoria rende liberi.

In questo secondo caso il testimone, indipendentemente dalle sue intenzioni, testimonia del proprio tempo-ora e non è solo, o prevalentemente, una fonte per comprendere più precisamente la scena del passato.

Ciò che chiamiamo testimonianza, dunque, va inteso come ricostruzione della scena, ma anche come l’atto attraverso il quale, ricostituendo la scena, l’io narratario della storia (ovvero l’Io che parla ora, a evento finito e a distanza di tempo) costruisce l’ordine dell’evento e ne dà un nuovo senso, non solo in termini di coerenza della scena, ma anche di funzione del racconto.

Nella testimonianza dunque, preliminarmente, dovremo tener conto di un Io narrante della scena svolta al passato che parla in prima persona mentre sono in corso gli eventi che costituiscono lo sfondo storico del racconto di memoria; poi di un io narrato, che è raccontato da chi dall’esterno lo descrive o rende comprensibile cosa è percepito del suo agire o subire; poi della voce che, a distanza di tempo e a esperienza conclusa, torna sul luogo e nel tempo della scena e la ricostruisce e definisce.

Non solo. Insieme dovremo tener conto delle coordinate culturali che spiegano o rendono comprensibili tanto i modelli di azione dei vari attori che producono la ricostruzione proposta, quanto dei sentimenti che quell’atto veicola e la funzione che i sentimenti, e dunque le emozioni, definiscono in relazione sia alla modalità di rendere testimonianza sia al codice attraverso il quale essa si fa strada tra le molte fonti a cui ricorrere per dare un volto alla scena e fissarla nella memoria. Ovvero per trasformarsi da atto che dà configurazione narrata del ricordo in fonte codificata. In breve la metamorfosi della testimonianza da ricordo a fonte storica.

In questo senso le conclusioni a cui Valentina Pisanty arrivava nel 2014 riguardavano non solo la sofferenza come codice narrativo in cui si rendeva la testimonianza, ma anche i limiti della ricostruzione storica e dell’identità basata sulla narrazione della sofferenza. In altre parole, ad essere oggetto di analisi era la costruzione dell’identità della voce narrante della testimonianza intorno alla categoria di vittimismo, su cui negli stessi anni venivano riflettendo, per esempio, una filosofa come Esther Benbassa e un teorico della letteratura come Daniele Giglioli.

La vittima è nel vero per definizione.

Un principio e un’immagine che hanno una storia nella costruzione della retorica pubblica e che forse venti anni fa potevano anche apparire in sé innocenti, ma che non sono privi di scivolamenti.

Nel momento in cui riprende forza il paradigma vittimario del cittadino ingenuo, un qualsiasi Venerdì in preda a malefici Robinson (possiamo identificarli nel paradigma populista vittimario in: Soros, le multinazionali, i faccendieri di Bruxelles, quelli che stanno là…), è chiaro che il meccanismo mentale di cui sono testimonianza non è così innocente, comunque non è univoco.

Dunque, primo aspetto: retorica e costruzione del paradigma vittimario che sollecita non solo un conflitto fra vittime, ma spinge a sottolineare come la vittima, o meglio esser riconosciuti e accreditati come vittima, sia la condizione che dà legittimità e accesso allo spazio pubblico.

Ma, sottolinea Pisanty, fondare la riflessione pubblica sul tema della vittima implica produrre vari scivolamenti. Il primo riguarda la trasformazione della vittima al centro della storia in un testimone costituente del proprio tempo e dunque nella definizione del suo ruolo come dispensatore delle categorie che consentono di definire che cosa sia e come debba essere una «società ordinata». O, meglio: una buona società.

È la distanza o la differenza tra chi ha subito un torto e chiede che sia annullato il processo che lo ha condotto a essere un paria, per tornare a essere o a essere per la prima volta a pieno diritto cittadino (un percorso che dal punto di vista storico ed emozionale stava al centro della riflessione di Giacomo De Benedetti nel suo Otto ebrei o nelle riflessioni di Hannah Arendt) e chi, invece, si racconta prevalentemente come vittima, consiste nell’indicare un percorso in cui non c’è una trasformazione dei soggetti e l’unica aspirazione è quella di non tradire un principio originario da cui il nemico, l’oppressore o lo sterminatore con le loro azioni coercitive, limitative e talora violente, nel tempo hanno cercato non solo di allontanare coloro che perseguitavano ma spesso anche di eliminarli.

La migliore risposta, perciò, sarebbe quella di rivendicare un attaccamento al passato come miglior modo di garantirsi futuro. E laddove quel passato risultasse difficilmente recuperabile, fare in modo che il presente pensi il futuro solo attraverso la ridefinizione di un’identità che si presenta come fedeltà a quel passato che i nemici della propria parte volevano distruggere ovvero rendere «passato per sempre».

L’orgoglio della vittima sopravvissuta è dunque raccontare il dopo come capacità di costruire una nuova vita senza allontanarsi da quel passato, non vedendolo cioè come archeologia, ma come risorsa, direbbe Foucault come genealogia che ha dato nuova motivazione di vita. Un paradigma che riguarda tutti quei soggetti che chiedono spazio nel presente e rivendicano diritto al futuro, in nome di un passato che rischia di perdersi e che non vogliono dimenticare o che sia dimenticato.

È una condizione che il paradigma proprio del “giorno della memoria” ha accentuato, ma che non ha risolto, e su cui Valentina Pisanty insiste in questo suo libro, perché non basta raccontare. Poi occorre costruire una pedagogia, e una didattica che assume il ricordo come opportunità, come materia per tornare a riflettere sulla storia e sulle modalità di raccontarla.

In altre parole non basta raccontare, occorre saper trasformare quel racconto in opportunità di riflessione. In documento per la storia. Meglio per il racconto di storia.

Riguarda le forme di fare memoria, le modalità di trasportare in ambito cinematografico il tema della memoria, di come si sono costituiti e accentuati i conflitti tra memorie, che significa tra attori che si presentano come vittime e che rivendicano spazi propri, spesso sottolineando come la propria condizione non sia riconosciuta perché schiacciata, o meglio oppressa, dalla procedura vittimaria di altri.

Non è quello che sta avvenendo in queste settimane nel confronto del tutto artificiale intorno al tema delle foibe e dello scontro tra «Giorno ella Memoria» e «Giorno del Ricordo»?

Processo che da anni investe molti attori e produce un rapporto malato con la storia intesa come «granaio» a cui attingere per procacciarsi identità. L’adozione del paradigma vittimario, come canone fondativo dell’identità, non solo produce una visione ideologica del proprio passato (su questo Esther Benbassa e Jean Christophe Attias avevano già richiamato l’attenzione circa 20 anni fa) ma contribuisce, anche, a rimettere in circuito altri stereotipi da cui formalmente molti dichiarano di essersi emancipati, da cui dicono di «essere guariti», oppure di non aver mai assunto. Un profilo che in area extraeuropea è molto diffuso in Medio Oriente, per esempio, o nel subcontinente indiano, ma che non lo è di meno in Europa. Limitandoci al quadro europeo, per esempio, il caso più significativo è rappresentato dalla retorica vittimaria dell’opinione pubblica polacca, un profilo culturale che potrebbe essere studiato come un «caso di scuola» per molte realtà culturali a vocazione sovranista in Europa continentale.

Processo che sta accanto a un diverso fenomeno, non meno rilevante a proposito del futuro della memoria e che riguarda le preoccupazioni su cui molti anni fa insisteva Paola Di Cori nel suo Insegnare di storia.

Come rendere gli studenti e le studentesse consapevoli delle molte storie possibili, della costruzione del discorso, della diversità tra storia e passato? Come insegnare “di storia” anziché come insegnare “la storia”, quasi che fosse qualcosa di dato e non costituisse anche il prodotto dell’invenzione, creazione, costruzione degli storici?