As I went walking I saw a sign there

And on the sign it said “No Trespassing.”

But on the other side it didn’t say nothing,

That side was made for you and me.

This land is your land – Woody Guthrie

«La fabbrica non assume personale al momento. Le squadre per le pesche sono al completo. Tornate quando i pomodori saranno maturi», annunciò un giovane dall’aria austera. Billy Tully ed Ernie Munger dovevano osservare sempre la fila degli ultimi, che porta in nessun dove, fosse essa per salire sul pullman dei pugili, o a bordo di quello degli stagionali della terra che guadagnano la giornata.

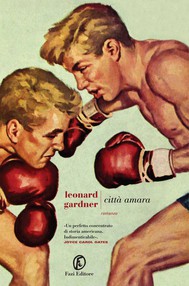

Fat City è l’unico romanzo, scritto magistralmente, di Leonard Gardner, oggi ottantunenne. Pubblicato nel 1969, è diventato un classico. Nel 1972 è stata fortunata anche la trasposizione cinematografica diretta da John Huston, che nel giudizio dell’autore conferì al film una certa autenticità. Fazi lo ripubblica col titolo Città amara (204 pagine, 17.50 euro), traduzione curata da Stefano Tummolini. L’autore, assumendo la prospettiva della natia Stockton, ha ritratto il sogno americano che si spegne all’alba. Questa è la storia di due boxeur semiprofessionisti, uno debuttante, l’altro neanche trentenne, il cui talento non varca il quartiere, che già si sente morire, del loro manager, dei loro amori e della sussistenza nell’America rurale della California Central Valley.

Gardner scava sotto la superficie dei personaggi e dell’ambiente che ha respirato. Presenta con mirabile asciuttezza e chiarezza la cultura del mondo che gli interessa. In questo romanzo è perfetto il necessario equilibrio letterario fra esperienza, osservazione e immaginazione. Joan Didion, letteralmente entusiasta, lo definì la metafora esatta dell’assenza di gioia nel cuore. Ha ragione Antonio Franchini, che nella postfazione annota: «L’aderenza fra i personaggi, la loro lingua e le loro azioni è totale. La psicologia dei personaggi è nelle loro gesta».

Nel capitolo in cui descrive una giornata di lavoro senza speranza sotto un sole cocente, quando Tully è curvato per cogliere le cipolle dal campo, Gardner viene a bussarti e ti strappa pure un pezzo di anima. Stockton, che all’epoca contava ottantamila abitanti, crebbe su un ampio delta molto fertile. La ricchezza dei terreni e delle risorse idriche, fondamentale per lo sviluppo di un importante centro agricolo, si sa, non è equa. La fatica dei braccianti tramontava nelle numerose taverne e nei bordelli ad alto tasso di alcol. «Tully se avesse avuto un destro migliore sarebbe arrivato in cima alla lista. Se avesse saputo colpire un po’ più forte e incassare meglio. Tutto il resto ce l’aveva, ma poi si è lasciato abbattere dalla sfortuna. Mi sa che adesso ha ripreso ad allenarsi, giù all’YMCA. Ha ancora le sue carte da giocare».

Gardner, lei conosce molto bene il mondo di cui scrive, e che trascende. Qualsiasi cosa scriviamo è in una qualche maniera autobiografica?

«Sì, ho provato sulla pelle l’avidità del mondo che schiaccia i personaggi. Anch’io ho boxato negli abissi, ho raccolto l’odore della Lydo Gym, ma devo ammetterle che non sono mai stato un granché. Facevo lo sparring partner dei dilettanti e dei professionisti, che lavoravano pure nei campi. Uomini per bene che picchiavano forte. Li osservavo e mi raccontavano. Ho svolto lavori poco gratificanti. Fra i quali il parcheggiatore, tre giorni a settimana, in un ristorante di San Francisco. Ero squattrinato, tuttavia credo sia stato fondamentale per ricercare le ragioni del mio scrivere un romanzo. Tiravo su qualche dollaro maneggiando l’infelicità. Mi interessava scrivere degli oppressi, dei lavoratori sfruttati, e dunque della condizione che vivevo. Era un’urgenza fisica e loro mi hanno messo tra le mani una storia. Poi ci sono voluti quattro anni e quattro stesure del libro».

I due protagonisti non sono splendidi perdenti. Perché, anche quando vincono i rispettivi incontri, sprofondano nell’abisso della sconfitta? Tully su tutti.

«Billy perde l’amore che non riesce a provare, ma che tuttavia lo fa sprofondare. Il modo in cui interpreta la boxe è un tutt’uno con la sua identità. Avverte lo sconforto proprio della subalternità sociale di un personaggio dall’esistenza sperduta. Sale sul ring per sconfiggere la vita che l’ha creato, per lottare contro la sua povertà. Neanche trentenne pensa di aver sprecato già la sua opportunità. Tornando a boxare, prova ad arginare il tempo, che ha sempre remato in direzione contraria. Ho cercato di raffigurare Tully come l’uomo più malinconico che sia mai esistito, o almeno come è apparso a me. In ognuno di noi si cela qualcosa di lui. Fat City, la terra dell’abbondanza per tutti, è un obiettivo irrealistico, che non può essere raggiunto».

I suoi personaggi offrono altrettanti punti di osservazione. Ci racconta com’è nata la figura del manager, che sembra distante da lei?

«La ringrazio, è interessante, poiché quando ho sentito il bisogno di scriverlo, non avevo riferimenti, non avevo idea di come crearlo. Mi sedetti a pensare probabilmente per un paio di ore in uno stato meditativo. In quel momento imparai qualcosa del mio essere scrittore. Lo sforzo di concentrazione mi ha presentato Ruben Luna. Tutto è cominciato a fluire. Ritengo che una qualche forma del talento di uno scrittore risieda nella capacità di volare sopra ai problemi, di sciogliere i nodi. Molti si arrendono, in quell’occasione invece rimasi seduto. I personaggi e il romanzo nella propria sostanza compiuta si sono rivelati a me. Le confesso che è abbastanza emozionante quello che successe. Quando ho iniziato a scrivere di questo manager, allenatore, di periferia ho compreso l’aspetto eccitante nel processo creativo della scrittura e la ragione che spinge le persone a voler scrivere romanzi».

In una lunga intervista a The Paris Review William Faulkner dichiarò: «Se potessi, riscriverei tutti i miei lavori. Sono convinto che lo farei meglio. Questo è l’abito mentale più salutare per un artista». Quali sentimenti nutre per Fat City a quarantasei anni dall’uscita?

«Devo dire che lo amo ancora molto. L’ho riletto recentemente, realizzando a differenza delle altre volte quanto all’epoca fosse oscura la mia visione della situazione. Non ero depresso, ma non trovavo un senso soddisfacente della vita. Quando gli Stati Uniti iniziarono a sganciare le bombe sul Vietnam, ebbi la percezione di quanto la razza umana potesse essere una causa persa. In fondo ero interessato a descrivere le difficoltà senza fine dell’essere poveri in America. Solo ora mi sono reso conto appieno di quanto abbia messo con successo su carta le implicazioni, i problemi psicologici che affliggono le persone danneggiate dalla povertà estrema».

Aveva riposto una qualche speranza nella scrittura, nel futuro del romanzo che avrebbe poi segnato la sua vita?

«Ho creduto in me stesso come scrittore, sapendo bene che cosa volessi dalla mia professione e ho avvertito la sensazione di riuscirci. Ho lavorato duro con la speranza di preparare un buon romanzo, il cui interesse avrebbe resistito allo scorrere delle stagioni. Non è molto originale, lo so. Credo che ogni scrittore sogni di raggiungere varie generazioni di lettori. L’avverarsi di questo sogno è stato una sorpresa. Ti svegli la mattina con le buone recensioni dei critici, con l’affetto dei lettori e degli aspiranti scrittori che vengono ancora a cercarti».

Si è identificato nel successo di Città amara?

«Non sono mai stato timido di fronte alle esigenze del pubblico. Al college aspiravo alla carriera di attore. Il successo di Fat City ovviamente mi ha gratificato. Se sia diventato arrogante o meno lo devono dire gli altri. Spero di essere rimasto una personalità accettabile. Non sono piombato nella disperazione di essere all’altezza dell’opera prima, perché insieme a lei ho ricevuto tutti i riconoscimenti a cui uno scrittore può mirare. Forse ne ho goduto eccessivamente, mentre avrei dovuto lavorare duro su un altro libro».

Non vorrei apparirle invadente. Perché ha pubblicato un solo romanzo?

«La sua domanda non è scortese, ma scomoda. Dopo il romanzo mi offrirono lavori di sceneggiatura per il cinema, short stories per la televisione. Gli Stati Uniti sono un paese costoso in cui vivere e in media i romanzieri non guadagnano molto. Quando arrivano offerte dal cinema o dal piccolo schermo non hai scelta. E alla fine accetti. Nonostante ciò non ho una buona scusa per soddisfare l’interrogativo. Il tempo non mi mancava. In fondo non c’è una risposta. Chiunque mi domandava: «Quando scriverai il secondo romanzo?» È gravosa la pressione su chi debutta con un tale riscontro. Non è semplice, malgrado la materia prima disponibile. Tutti se lo aspettavano e non è arrivato. Ora ci sto riprovando».

Ha gettato via molto materiale?

«In realtà non butto mai via tutto. Esiste sempre qualcosa su cui costruire, da migliorare. Leggo, rileggo».

Com’è stata la sua infanzia, e che cosa l’ha avvicinata alla scrittura?

«Le vicende della mia infanzia sono strettamente correlate alla volontà di scrivere. All’età di sette anni patii una lunga malattia. Una febbre drammatica che per un anno e mezzo non mi permise di alzarmi dal letto. Non mi reggevo sulle gambe finanche per andare in bagno. Il mio cuore era a rischio. Avendo frequentato la prima elementare sapevo a malapena leggere. Divoravo libri per bambini, mia madre leggeva, mentre mio padre inventava storie meravigliose. Mi innamorai dell’arte del racconto e volevo crearne a qualsiasi costo. Tornai a scuola solo una volta compiuti i dieci anni. Comunque ero tremendamente interessato allo scrivere piccole storie, che poi consegnavo all’insegnante. Mi disse che ero bravissimo. Le leggeva ad alta voce in classe, ciò mi incoraggiò a continuare.

Ho imparato a trascorrere ore e ore a contemplare le cose nel letto della mia stanzetta al fianco di mia sorella. Poi devi sederti sulla tua scrivania e allontanare il desiderio delle cose interessanti proprie della socialità, delle nottate trascorse in compagnia. La solitudine è una condizione necessaria. Ti perdi nelle combinazioni della tua immaginazione e negli aspetti tecnici. Come risolvere i piccoli problemi dentro alle frasi, ciò che fa impazzire a lungo molti scrittori. Appunti una nota su una frase da riprendere al mattino, il pensiero con cui ti svegli. Anche qui si misura la personalità di uno scrittore. Sono abbastanza sicuro che sia uscita la mia personalità di scrittore».

La boxe riesce ancora ad appassionarla? La letteratura ha sempre qualcosa da chiedere a questa disciplina?

«Sì, mi attrae, la seguo. Come allora spogliata dagli elementi dell’esaltazione propria dell’intrattenimento. Tuttora non ci siamo liberati di tanti cliché. La boxe non è metafora di qualcos’altro. È due ragazzi, spesso emersi dalla classe più povera della nostra società, che salgono sul ring, che si affrontano, mentre qualcun altro paga per vederli. È la vita ad assomigliarle. A me interessano quelli che campioni non diventano, che crollano e si rialzano. Il mio agente letterario ha ora per le mani un testo, una short story a proposito di un boxeur della mia Stockton. Diciassettenne lavorai presso la pompa di benzina del quartiere. Credevo che questo lavoro rappresentasse un futuro concreto per me. Mio padre, un ispettore dell’ufficio postale, anch’egli boxeur dilettante che ammiravo, cantastorie del pugilato, mi trasmise la passione.“Non riuscivano neanche a sfiorarmi col guantone”, gli piaceva dire e mi regalò un paio di guantoni. A diciotto anni prendevo a pugni il sacco nel garage».

Che cosa ricorda dell’incontro con Muhammad Ali?

«Sì ho scritto di lui, come d’altra parte di Foreman e Sugar Ray Leonard, per alcuni magazine. Ho dovuto cedere alla sua personalità travolgente, ai suoi scherzi. Le meravigliose qualità atletiche erano pari al fascino di una personalità complessa, divertente e impegnata per i diritti civili. C’è chi si atteggiava a essere un duro. Lui lo era».

Il libro narra il rovescio del sogno americano. Toni Morrison, in un intervento recente, forse ha sintetizzato l’oggi nel modo migliore: «Quando ero ragazza, eravamo cittadini di seconda classe, ma restava la parola: cittadina, cittadinanza. Negli anni Cinquanta e Sessanta hanno cominciato a chiamarci consumatori. E allora noi abbiamo consumato. Ora non utilizzano più queste parole. Siamo contribuenti americani». Ha ancora senso parlare di mobilità sociale, il cuore di quel sogno?

«La maggioranza degli americani probabilmente non ha ancora realizzato la disintegrazione del sogno. È sempre più complicato uscirne vittoriosi. Per i poveri è difficile vivere negli States. L’American dream è ormai alimentato, plasmato dalle famiglie influenti, da Wall Street. Sono rare le eccezioni che spezzano il cerchio dell’esclusione. Nell’adolescenza avevo un’idea granitica dell’America. Fu uno shock, quando presi coscienza che si stava scucendo, che andava in pezzi. Non sapevo come reagire a quello smarrimento. Sul libro riversai quella sensazione. Stockton è ancora un luogo ad alto tasso di povertà e criminalità. È stata una delle prime città a dichiarare bancarotta, quando è iniziata l’ultima crisi. I giovani pugili che si allenano nella palestra Yaqui Lopez Fat City Boxing Club, vicina alla Lydo, poi demolita, che sorgeva nel sottoscala di un hotel, dovranno certamente affrontare le stesse difficoltà dei miei personaggi».