Nel 1962, Jonas Mekas si era ritrovato a guardare per la prima volta tutto il suo materiale girato. I filmati avevano registrato la vita quotidiana, nei momenti stessi in cui accadevano al di là della cinepresa, gli avvenimenti della città e ciò che era attorno alla sua vita familiare e pubblica, con ritratti di persone frequentate o incontrate di sfuggita: “Le immagini che pensavo non avessero collegamento, improvvisamente incominciarono a sembrare come notebook con molti parti di congiunzione. Dal momento in cui stavo studiando queste immagini, divenni curioso nei riguardi della forma del diary film e questo certamente incominciò a influenzare il mio modo di girare, il mio stile. E in un certo senso ciò mi aiutò a unire alcuni miei pensieri. Mi dissi: “Bene, molto bene, se non ho tempo di spendere sei o sette mesi per fare un film, non voglio soffrire per questo; filmerò brevi annotazioni, giorno per giorno, ogni giorno” (da un’intervista in: P. A. Sitney, Visionary Film: The American Avant-Garde, Oxford University Press, New York, 1974, p. 190).

Attratto dal mistero di qualcosa che si rivela in modo casuale, immaginò le varie riprese in un modo tale che si venisse a creare un flusso di immagini, colto senza esitazioni, con un montaggio mentale già effettuato in macchina, in tempo reale, da fruire nell’atto stesso del vedere e del rivedere, accadimenti che in un secondo momento potevano essere rimontati entro una narrazione secondaria, che dipana le sue scene nelle diverse stagioni, anche senza un senso cronologico. Nei suoi primi diary-film (Lost Lost Lost, Walden e In Betweenformano una trilogia di diari newyorchesi, Diaries, Notes and Sketches, girati tra il 1949 ed il 1975), Mekas sviluppa un processo caratterizzato da flussi e riflussi poetici, con uno stile fra il genere documentaristico e quello diaristico, scandito da un ritmo che trova accenti e atmosfere diverse pur in uno scorrimento ripetitivo, di grande effetto, in grado di comunicare la visione lirica del tempo, nella continua coazione del presente con il passato.

Le riprese hanno un buon bilanciamento della luce, effettuate con un sapiente uso della cinepresa a spalla, con una personale applicazione di certi segreti di esposizione, di movimento e velocità. Le opere sono costituite perlopiù da brevi riprese, girate con la tecnica dei single frame, ovvero con la registrazione di un’immagine non più a 24 frames al secondo ma a un frame alla volta. Questo stile crea distorsioni nel colore e nella messa a fuoco, predilige sovrimpressioni e continui movimenti dell’immagine. Anche il montaggio è molto personale: Mekas sperimenta nuovi modi per legare assieme le varie scene dando loro un senso compiuto, con un flusso realistico e visionario al contempo, inframezzando a volte le immagini con i black screen o utilizzando numerosi titoli per introdurre e presentare le scene e i personaggi.

I diary-film vanno a costituire un’opera frammentata dell’intera vita del film-maker, con scene in cui spesso è stata volutamente omessa la data, con una sequenza di accadimenti e immagini che sono stati mescolati, nell’ottica di riflettere sulle cose e sugli accadimenti, per richiamare in causa più forze e più significati, tra introspezione e analisi filosofiche, tra ricerca contemplativa e rivelazione: “ […] nel girare, nel prendere degli appunti con la camera, la scelta più importante consiste nel calibrare la reazione con la cinepresa proprio ora, nel momento in cui accade; come reagire nel modo giusto perché le riprese riflettano cosa provo in quel momento.

Jonas Mekas, Diaries, notes and sketches.

All’inizio pensavo che ci fosse una differenza di base tra il diario scritto prima di andare a letto, che è un processo riflessivo, e il diario filmato. Nei miei diari filmati pensavo stessi facendo qualche cosa di diverso: stavo catturando la vita, pezzi di essa nel momento in cui accadeva. Ma realizzai molto presto che non c’era poi molta differenza. Quando sto girando sto anche riflettendo. Ogni cosa era determinata dai miei ricordi, dalla mia memoria. Così questo modo di girare divenne anche un modo di riflettere. In qualche maniera, capii che scrivere un diario non è solo riflettere, guardare indietro. I tuoi giorni, come ti tornano alla memoria nel momento in cui scrivi, sono misurati, scelti, accettati, respinti e rivalutati da come uno si sente nel momento in cui scrive. Perciò non vedo più così grandi differenze tra il diario scritto e il diario filmato”.

In contemporanea ai film diary, Mekas scrive anche poesie che cercano di trascendere le semplici reiterazioni dei discorsi quotidiani.

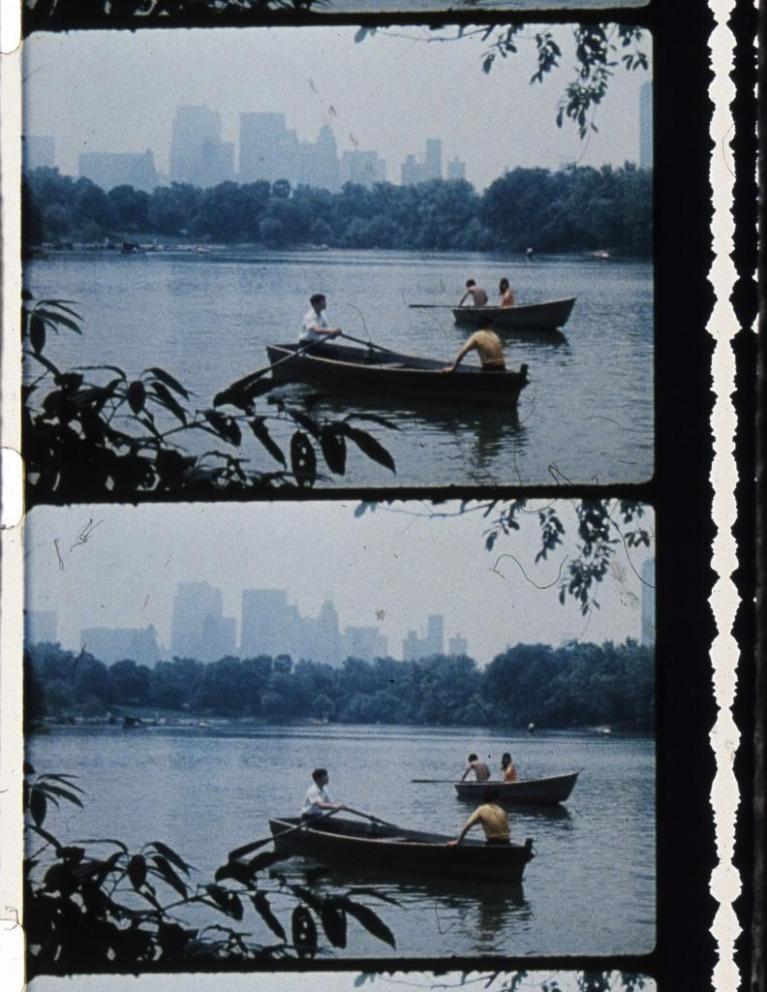

Nella mostra allestita a Bergamo, nel Palazzo della Ragione, The Seasons (2017) è una doppia proiezione di immagini fisse e in movimento, senza sonoro, che racconta le stagioni a New York, città adottiva del regista lituano dal 1949. In alcuni momenti della narrazione le immagini tremano, oppure i movimenti sono accelerati, o le riprese si soffermano per pochi istanti prima di tremare o di accelerare di nuovo il passaggio delle persone. I filmati degli anni Settanta scorrono in innumerevoli modi, testimoniano un flusso vivace, il formicolare della gente che esiste e scorre nella vita quotidiana della città.

Jonas Mekas, The seasons, 2017.

È una declinazione multicolore di innumerevoli persone che vivono nella metropoli americana. E attorno a loro, alle loro occupazioni o ai momenti di vacanza, la natura segnala lo scorrere dei mesi nelle stagioni. La gente è ripresa nei pomeriggi primaverili a Central Park, o nelle giornate autunnali a Soho, o sulla neve, o intenta a pattinare sul ghiaccio a Rockefeller Center o a rincorrersi per colpirsi con palle di neve, o a scivolare con le slitte. Tornano alla mente alcune opere di Brueghel il Vecchio, i suoi quadri invernali. Mekas testimonia il suo tempo, la banalità del quotidiano, in una maniera simile a quella documentata da Brueghel e dagli innumerevoli disegni di Rembrandt, con il medium del suo taccuino filmico.

Pieter Bruegel il Vecchio, Paesaggio invernale con pattinatori e trappola per uccelli (1565), Bruxelles, Museo reale delle belle arti del Belgio.

Poi, per qualche momento, irrompono i fiori della primavera, e le persone che toccano e annusano le loro corolle. Ma tornano di nuovo immagini invernali, la gente sul ghiaccio, riprese in bianco e nero. Poi ancora qualche frame primaverile a colori e subito dopo di nuovo filmati invernali in bianco e nero. E poi un acquazzone ripreso dai finestrini di un’auto in viaggio sulle strade e sui lunghi ponti di New York, in epoca più recente. E di nuovo il freddo periodo invernale, nella morsa della neve, negli anni Settanta. Scampagnata di famiglia nel parco, in una giornata di sole, primaverile, con moglie e figlia. Ancora riprese di un incendio, con i pompieri al lavoro. Primavera, nel parco. Autunno. Inverno. Continuamente a darsi il cambio in stretta vicinanza. In un montaggio che ama anche la presenza del caso o dell’incontro fortuito o per stacco, dal biancore della neve ai colori accesi dei fiori primaverili, della natura in città. Dalle giornate di sole alle riprese azzurrognole dei pomeriggi piovosi. All’interno di questo flusso vi sono anche riferimenti precisi, come il 24 maggio 1983, l’anniversario del ponte di Brooklyn, o l’ultima passeggiata con Jerome Hill il 7 luglio 1972, e scene che ritraggono attimi di vita di alcuni dei celebri amici di Mekas, come ad esempio Andy Warhol, Antonia Brico e Carl Theodor Dreyer.

Jonas Mekas, Diaries, notes and sketches, 1969.

Il reale, nella sua vastità così immensa da sembrare a noi illusi mortali persino percepibile, fluisce non solo nella complessità della natura ma anche in miliardi di persone, ogni secondo da milioni di anni, ed è accaduto anche a noi, che ora siamo qui. Questo penso ogni volta che mi lascio condurre da un’opera di Jonas Mekas, mentre ho anche il rimpianto di non aver ripreso (anch’io) tutto quello che ho incontrato fin ora con la mia vita, perché ora avrei il desiderio di rimontare quel flusso di momenti, di atmosfere e di fatti, che quando li ho vissuti non ho saputo leggere e sentire nella loro complessità e bellezza. Insomma ho la tendenza, mentre guardo le opere di Mekas, a voler tornare indietro per toccare di nuovo cose che adesso mi interessano molto, a cui do molto valore, e che non son riuscito a comprenderle pienamente. Ricordo The Italian Notebook (1967), le sue immagini che hanno il sapore vintage, virate al rosa, con i tagli e le “sporcature” nella pellicola, i quali scandiscono ogni tanto passaggi quasi astratti, che irrompono nel reale. Mi sembra anche di rivedere molti sogni che pensavo di aver dimenticato, e che invece il montaggio veloce, i colori e le luci delle riprese girate in Italia negli anni Sessanta riportano a galla, vicino al cuore. E il flusso è così veloce e seducente, come al finestrino di un treno in corsa (anche con i pensieri e i ricordi di quello che si è visto prima), che non ho il tempo per pensare anche alle cose spiacevoli che potrebbero essere impigliate in quel flusso di coscienza.

Nella mostra bergamasca è presente anche Out-Takes from the Life of a Happy Man (2012), un film composto da materiale omesso dai lavori realizzati da Mekas tra il 1960 e il 2000. È un ulteriore diario filmato, in cui si alternano immagini di città, scene dei viaggi in Lituania, e frammenti di vita famigliare per lo più girati nel loft di New York in cui Mekas e sua moglie Hollis hanno cresciuto i due figli. E il flusso di immagini scorre secondo un “ordine casuale”, intervallato da scene che ritraggono l’autore in anni recenti, assorto nel suo studio mentre svolge, taglia, riassembla pellicole, e rivela: “Immagini, solo immagini senza altro scopo, solo per me e pochi amici (…) I ricordi se ne sono andati, ma le immagini sono qui, e sono reali!”.