«Quando sento la parola cultura metto mano alla pistola». Dei tanti slogan ominosi del Secolo breve è questo, forse, il più rivelatorio. Non è un caso che, proprio commentando questa frase, uno degli intellettuali più brillanti e provocatori del nostro tempo, Boris Groys, abbia spiegato come certe dinamiche del potere culturale mutuino, più o meno simbolicamente, la volontà di potenza (o di sopravvivenza) del potere tout court – quello politico. Ricorda Groys come «Goebbels si sia sforzato soprattutto per ottenere un successo da scrittore. Per lui fucilare la gente era una deviazione per raggiungere un successo letterario». La frase in questione, secondo Groys, «esprime una reazione alla pretesa scandalosa della cultura, supponendo che tale pretesa provenga da una istituzione reale, da una reale istanza di potere. Ed è per questo che tale istanza dev’essere eliminata». E il fatto che oggi tutti ricordiamo questa frase – secondo il critico d’arte e filosofo russo, da tempo trapiantato in Germania – dimostrerebbe paradossalmente che Goebbels, scrittore fallito, ha ottenuto infine il successo cui tanto aspirava.

Un successo davvero paradossale, perché tale paternità è in effetti apocrifa (in realtà chi di quella frase fece uno slogan fu Baldur von Schirach, il fondatore della Hitler-Jugend poi Gauleiter di Vienna, che l’aveva presa da un dramma del commediografo nazista Hans Johst, Schlageter, rappresentato per la prima volta nell’aprile del ’33). Paradossale quanto emblematico. Perché il «mito Goebbels» è secondo solo a quello di Hitler – in termini di persistenza nella cultura, o meglio nelle idées reçues, di oggi. Proprio alla decostruzione di tale mito è volta la monumentale biografia che al «Dottor Goebbels» – come si compiaceva di venire appellato, essendo fra i pochi gerarchi del regime a poter vantare un’istruzione superiore – ha dedicato Peter Longerich, storico tedesco che insegna a Londra ed è autore altresì di biografie dedicate a Heinrich Himmler e appunto a Hitler. Ricorrendo alla massa sterminata dei diari redatti da Goebbels (in parte pubblicati da lui stesso, a fini autocelebrativi), si evince per esempio che il Ministro per la Propaganda e Gauleiter di Berlino non faceva parte, almeno in termini politici, del «cerchio magico» del dittatore: dal quale veniva regolarmente tenuto all’oscuro, sino all’ultimo momento, delle mosse più cruciali (come l’invasione dell’Unione Sovietica, nel giugno del ’41). E anche nel settore di sua competenza, quello della produzione culturale e della propaganda in senso stretto, la sua era tutt’altro che un’onnipotenza: dovendo guardarsi dalla rivalità, fra gli altri, del principale ideologo dell’antisemitismo Alfred Rosenberg (al quale si dovette, in particolare, la circolazione dei falsi Protocolli dei Savi di Sion – il famigerato apocrifo confezionato nella Russia zarista e approdato in Germania nel 1919). Il crescere del ruolo politico di Goebbels, negli ultimi anni e anzi mesi del Reich, si dovette solo al venire meno, ad uno ad uno, degli altri gerarchi – da Goering a Speer – ai quali di volta in volta Hitler aveva pensato di affidare la propria successione: cosicché, essendo rimasto l’unico a non averlo abbandonato, finì per succedergli nella carica di Cancelliere. Ma solo per un giorno: il 30 aprile 1945, nel bunker della Cancelleria, Hitler si suicidò insieme a Eva Braun, e il giorno dopo lo stesso fece Goebbels con la moglie Magda (non prima di aver avvelenato col cianuro i sei figli).

Goebbels coi sei figli avuti da Magdalena Rietschel.

Goebbels coi sei figli avuti da Magdalena Rietschel.

Dal punto di vista storiografico, il lavoro di Longerich è alquanto criticabile. La sua prospettiva resta eccessivamente legata, infatti, alla testimonianza del diretto interessato, cioè appunto alla lettura dei suoi diari. I quali se da un lato confermano la diagnosi di una personalità patologicamente narcisista (anche per reazione alla deformità al piede destro, dovuta a una sindrome neurologica contratta nell’infanzia che lo condannò alla zoppia a vita, nonché a non poter prendere parte – unico fra i futuri gerarchi nazisti – alla guerra del ’14), dall’altro dicono di una tendenza psicotica a credere alle proprie stesse menzogne: era «un uomo che difficilmente riusciva a distinguere tra finzione e realtà», come sintetizza lo stesso Longerich. Quando per esempio nel marzo del ’31 vengono ritrovati nel suo ufficio degli «ordigni esplosivi» (fatto al quale la propaganda, da lui orchestrata, dà ovviamente il massimo risalto), il diario di Goebbels registra: «ieri mattina è stato ordito un attentato dinamitardo ai miei danni». Quando invece la polizia poté subito dimostrare che l’attentato era stato inscenato da lui stesso (gli «ordigni» erano semplici petardi). Lo stesso si può dire delle due più grandi (e per i nazisti preziose) «bufale» da lui congegnate: l’incendio del Reichstag del febbraio del ’33, attribuito a un complotto comunista, e l’attacco alla stazione radio al confine di Gleiwitz, il 1 settembre del 1939, che fornì il pretesto per l’aggressione alla Polonia.

L’incendio del Reichstag, 27 febbraio 1933.

L’incendio del Reichstag, 27 febbraio 1933.

Malgrado questa sindrome da lui stesso evidenziata, Longerich tende a non registrare quanto non valichi i confini psicotici della percezione da parte di Goebbels. Non solo non analizza, dunque, le tecniche specifiche della propaganda (se non sostenendo che fossero mutuate da quelle della pubblicità commerciale di marca americana, arrivate in Germania negli anni Venti), ma neppure si interroga su certe frasi, dei diari, che paiono alludere a verità scottanti sulle quali lo stesso Goebbels preferisce chiudere gli occhi (come quando nel ’34 annota di aver scoperto una verità «terribile» su Magda: con ogni probabilità alludendo al fatto che il suo vero padre era il commerciante ebreo Richard Friedlander – che morirà a Buchenwald nel ’39 –; la storia, già nota, è stata confermata lo scorso agosto, con una ricerca anagrafica, dal quotidiano tedesco «Bild»).

Del resto la cecità volontaria (Die Blendung, come nel ’35 aveva intitolato Elias Canetti il suo unico romanzo, da noi tradotto come Autodafè) è un dispositivo tipico dei regimi totalitari: quello che consente alle innumerevoli piccole rotelle, del mostruoso ingranaggio, di farlo funzionare. Nel bel documentario austriaco Ein Deutsches Leben (non si capisce perché intitolato, in italiano, col titolo inglese A German Life) assistiamo per esempio alla testimonianza straordinaria di una delle segretarie di Goebbels, Brunhilde Pomsel, ancora oggi in vita (aveva 103 anni quando, due anni fa, vennero effettuate le riprese: la camera indugia a lungo, in primissimo piano, sulla sua pelle rugosa come quella di un animale preistorico). Malgrado le contrite frasi di circostanza («Non sono il tipo che oppone resistenza… faccio parte dei codardi», «Eravamo un branco di ottusi», «Dio non esiste, ma il diavolo sicuramente sì»), è evidente il compiacimento – a più di settant’anni di distanza – di aver fatto parte di un’élite («un po’ elitario, sì. Ed era bello lavorare lì, molto bello»). Qualcosa di molto gratificante, certo: beninteso a patto di non interrogarsi sulle conseguenze di quel lavoro così «bello» (ricorda Brunhilde come il suo stipendio fosse più che doppio di quello delle amiche, segretarie di assicuratori e avvocati: ma «non ho mai chiesto quei soldi, mi venivano dati»). Quando al Ministero della Propaganda arriva il fascicolo sulla Rosa Bianca (il gruppo di studenti cristiani di Monaco che si opposero in modo non violento al regime, e vennero decapitati nel febbraio del ’43), e il suo superiore le raccomanda di archiviarlo senza aprirlo, la zelante Brunhilde ci pensa su qualche istante, e poi esegue l’ordine: «lo trovai molto nobile da parte mia», commenta oggi.

Dove però il libro di Longerich è quanto mai prezioso è nella sua prima parte. Che ripercorre, di Goebbels, la fallita vocazione letteraria: a partire dai complessi, e dagli astratti furori, dei quali i suoi diari danno invece copiosa, e clamorosa, testimonianza. Di questa passione giovanile (ma alla quale Herr Doktor rinuncia definitivamente solo nel 1929) non si sapeva molto. Del mito nazi fa parte integrante, semmai, quella di pittore di Hitler: già all’indomani della Liberazione di Roma, nel luglio del ’44, scriveva Alberto Savinio – in uno degli impareggiabili paradossi «politici» in forma di apologo, l’anno dopo raccolti in Sorte dell’Europa – che «l’idea che mosse la Germania al presente conflitto va giudicata più che altro come un fenomeno di “pompierismo”», e che «quello che soprattutto stupisce nella storia del nazismo, è che un popolo di settanta milioni di anime abbia affidato il proprio destino a un uomo che ha dipinto i quadri che ha dipinto Adolfo Hitler». Non è mancato chi (come Éric-Emmanuel Schmidt) si è lanciato in esercizi di ucronia: immaginando la sorte dell’Europa, appunto, se quel giorno del 1907 l’Accademia Imperiale di Vienna avesse ammesso fra i propri allievi Adolf Hitler («Prova di disegno insoddisfacente»).

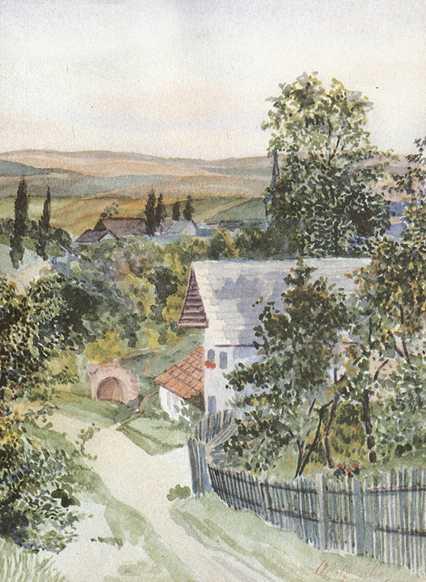

Uno degli acquerelli di Hitler presentati all’accademia di Vienna nel 1907.

Uno degli acquerelli di Hitler presentati all’accademia di Vienna nel 1907.

Ma se Hitler non superò mai lo stadio di dilettante, Goebbels pubblicò (nel ’29, dopo sei anni di tentativi vani) un romanzo autobiografico, Michael. Diario di un destino tedesco, e mise in scena diversi drammi. Uno dei suoi slogan (autentici), citato anche in A German Life, suona «Della mia gioventù, della mia gioventù, una canzone risuona ancora»: ed è verosimile che a questa sua passione di gioventù, appunto, rispondessero le campagne a venire contro l’«arte degenerata», gli indirizzi agli scrittori in senso völkisch e anti-intellettualistico, così come il vero e proprio bando comminato nel novembre del ’36 alla critica («supremo organo giudiziario dell’arte nell’epoca del dominio artistico internazionalebraico»). Ma è riduttivo interpretare i sogni artistici di personaggi come Hitler e Goebbels in chiave di rivalsa e «vendetta totale», nei confronti di chi aveva tarpato loro le ali in gioventù: come tendeva a fare qualche tempo fa Errico Buonanno in un suo pamphlet, La sindrome di Nerone – pure intelligente e ricco di informazioni. Non si tratta (solo) dell’«impero», o della «conquista del mondo» come «ripiego, per così dire, di seconda classe»: che consegnerebbero il mito nazi alle dinamiche della meschinità individuale e dell’aberrazione psichica, come si fa ogni volta che ci si vuole sbarazzare della questione che esso invece dovrebbe continuare a rappresentare, per noi, adesso e a venire.

Il caso ha voluto che negli stessi giorni in cui usciva la biografia di Longerich apparisse un altro libro, davvero singolare per concezione e struttura, che ha anzitutto il pregio di mettere in luce come nella modernità questa dinamica abbia una prima, inquietante manifestazione con l’avventura politica che in molti sensi la modernità inaugura: quella di Napoleone (dalla quale, suggestione di Nerone a parte, comincia infatti anche il libro di Buonanno). Lo diceva già Savinio, alla voce «Letterati» della sua impareggiabile Nuova enciclopedia: «Napoleone diventò quello che tutti sanno, ma non riuscì a diventare quello che nel suo intimo desiderava: un letterato». L’adolescenza del futuro Imperatore dei Francesi è punteggiata, si sa, dai sogni di gloria: ma non solo da quelli militari bensì anche da quelli letterari – che appaiono, a quell’altezza, l’uno il doppio dell’altro. E anche alla fine della sua avventura, dopo Waterloo, dirà ai suoi soldati: «Se ho consentito a sopravvivere, è per servire ancora la vostra gloria. Scriverò le grandi cose che abbiamo compiute insieme». Sarà di parola, Napoleone, sia pur servendosi dell’intercessione di Emmanuel de Las Cases, col Memoriale di Sant’Elena: l’unica sua opera (apocrifa, dunque, come lo slogan sulla pistola di Goebbels) che avrà circolazione commisurabile a quella del suo autore (una dromomania vera e propria: «l’attitudine alla guerra», suona un suo aforisma caro a Paul Virilio, «è l’attitudine al movimento»).

Le poche pagine raccolte da Carlo Laurenti nel Profeta velato – dall’abbozzo di romanzo sentimentale Clisson ed Eugénie (scritto nel 1795, a 26 anni, ma pubblicato solo nel 1929) a una breve fiaba in versi, Il cane, la lepre e il viaggiatore (di dubbia autenticità, peraltro; e in effetti il Napoleone maturo – come ha ricordato una volta Umberto Saba – era dell’opinione che la poesia servisse soltanto a tenere in esercizio la memoria), scritti che ho letto nell’occasione per la prima volta, confermano che quella delle lettere era per Napoleone davvero un’ambizione sbagliata. Se fu sommo, Napoleone, in quanto homo fictus, straordinario soggetto artistico (per David, Beethoven, Foscolo, Stendhal, Manzoni, Tolstoj), in questi scritti si rivela men che mediocre homo fingens, soggetto artista. Se non cambia la storia della letteratura, quest’uomo che ha cambiato la storia del mondo, inizia però – come si diceva – la storia che qui ci interessa. Rivelatorio, in particolare, il breve racconto che ispira il titolo alla silloge: La Maschera Profeta, aveva intitolato il ventenne Napoleone quest’apologo, ripreso dall’Histoire des Arabes pubblicata da François Augier de Marigny nel 1750 (e dunque a sua volta un po’ un apocrifo), che racconta la breve parabola gloriosa e la repentina catastrofica caduta di Hakem, uomo splendido e dall’eloquio fiammeggiante che si pone alla testa di un’insurrezione contro il Califfo di Baghdad raccogliendo seguaci in tutte le parti dell’Impero.

Al culmine della sua parabola, però, «una crudele malattia, in seguito alle fatiche della guerra, sfigurò il volto del profeta», rendendolo cieco e costringendolo a indossare una maschera d’argento. La sua avventura prosegue, finché una rovinosa disfatta lo porta a rifugiarsi cogli ultimi fedelissimi, e infine a suicidarsi trascinandoli nella sua stessa sorte: le truppe del Califfo, penetrate nel suo ultimo ridotto, trovano solo una fossa colma di cadaveri carbonizzati. E l’autore commenta, in clausola: «Questa storia è incredibile. Fino a dove può portare la brama di gloria?».

Incredibile in effetti, e davvero profetica, è la prefigurazione del destino dello stesso Napoleone – capace nell’arco di un ventennio di esaltare un popolo, di elevarlo sino al dominio del mondo, e di trascinarlo con sé nella rovina –, tutta la vita visitato da tentazioni suicide. Come scrive Laurenti nella lampeggiante prefazione, La Maschera Profeta «è una dichiarazione di intenti»: «quell’abbozzo di romanzo lo rivela a se stesso. Si vuole scrittore, ma non lo sarà che quando smetterà di desiderare di esserlo […]. Si farà favola». E sin da quelle poche pagine, vergate nell’anno della Rivoluzione, «il canovaccio è trovato. Ne verrà inghiottito, combacerà con quello»: il canovaccio di un’azione politica e militare – quella dell’uomo d’azione per antonomasia – vissuta come adempimento di una profezia scritta in forma letteraria (ancorché miseramente tale).

Chi ha spiegato meglio le dinamiche profonde che legano immaginazione artistica e «creazione» politica sono stati due filosofi – a questo punto, si può aggiungere forse, non per caso – francesi: Philippe Lacoue-Labarthe e Jean-Luc Nancy. I quali in un breve quanto folgorante saggio del 1980, Il mito nazi, commentando l’opus magnum di Hans-Jürgen Syberberg, Hitler, un film dalla Germania, spiegarono come nella sua essenza «il mito nazi […] sia la costruzione, la formazione e la produzione del popolo tedesco nell’opera d’arte, mediante l’opera d’arte, come un’opera d’arte». Rispondendo a Wilhelm Furtwängler che nell’aprile del ’33 aveva protestato contro l’epurazione, dai suoi Berliner Philharmoniker, degli strumentisti ebrei, Goebbels dichiarò che «la politica è, essa pure, un’arte»: «noi ci sentiamo come degli artisti ai quali è stata affidata l’alta responsabilità di formare, a partire dalla massa grezza, l’immagine solida e piena di un popolo» (ma già nel suo romanzo aveva scritto che «la politica è l’arte plastica dello Stato», e si era chiesto: «non è forse la propaganda, quale noi la concepiamo, anch’essa una forma d’arte?»).

Hans Jurgen, Syberberg Hitler ein film aus Deutschland.

Hans Jurgen, Syberberg Hitler ein film aus Deutschland.

All’origine di questa trasvalutazione delle categorie estetiche in ambito politico (per usare, pour cause, il lessico di Nietzsche) era, nella circostanza, il grande precedente rappresentato da Wagner. Che conta, nel mito nazi, non tanto per le simbologie pagane che estasiavano tipi come Rosenberg, o per le estasi estetizzanti di Hitler (che vagheggiò pure di comporre in prima persona un’opera neowagneriana, Wieland il fabbro), quanto per la sua strenua volontà di trasporre sul piano «reale» – costruendo il «tempio» di Bayreuth, inteso come culla di un popolo tedesco unito – la propria «esigenza di un’opera d’arte totale». Come dice Syberberg, il Gesamtkunstwerk è «un progetto politico»: e il suo Hitler-marionetta proclama, infatti, «la Germania come opera d’arte totale» (il libro che sul finire degli anni Ottanta diede sulfurea fama a Boris Groys s’intitolava appunto Lo stalinismo, ovvero l’opera d’arte totale). L’incubo della storia non è la rivalsa nei confronti del sogno dell’arte: è la sua riproposizione pantografata in misura abnorme, su scala cosmica.

Stando così le cose, è il caso di rivolgersi alla saggezza «greca», al «sur-civismo» di Savinio, quando in un altro di quei suoi pezzi del ’44 concludeva: «Nulla è così lontano dall’arte come la politica, ossia il governo e l’amministrazione dei popoli. La politica esclude la genialità e a maggior ragione la pazzia».

Una versione più breve di questo articolo è uscita il 22 gennaio sul supplemento domenicale del «Sole 24 ore».