Uno dei piaceri più diffusi e all’apparenza più innocui di quando si era bambini, se non altro per i nati nel secondo Millennio, era il viaggio sull’atlante. Nel mio caso, da buon novarese, si trattava per lo più di viaggi su un atlante ben preciso, il Grande Atlante Geografico De Agostini, un librone con la copertina rigida, relativamente robusta e rivestita in finta pelle verde, con impressioni in stampatello dorato e la O di Geo- resa a mo’ di globo terraqueo (credo vi fosse anche una sovraccoperta in carta lucida, ma chissà che fine fece). Già quella O, rigorosamente sferica, con le linee dorate dei tropici, dei poli e dell’equatore, suggeriva alla fantasia un non so che di misterioso, forse magico, qualcosa che trascendeva la scrittura, la chiave per un’altra dimensione o il simbolo che animandosi poteva rivelare il vero senso delle tavole geografiche, dei nomi e dei numeri lì contenuti. Aperto l’atlante, le operazioni praticabili erano molte, ma non infinite: potevi seguire con l’indice i fiumi d’Europa o accarezzare le catene montuose dell’Asia e dell’Americhe, ripetere ad alta voce i nomi più impronunciabili di città e vulcani, scovare le isole più isolate del Pacifico, comparare le dimensioni dei laghi o scoprire dove andavano a finire esattamente i deserti. Infiniti (o quasi) erano però i viaggi virtuali, gli itinerari possibili. Era quello (e per me lo è tuttora) il vero piacere delle carte: la pianificazione di un viaggio futuro, l’escogitazione di un itinerario, la proiezione dell’altrove. Era un atto tutto cerebrale ma non estenuante, perfettamente indolore, fluido, d’immaginazione pura.

Per Guido Gozzano, il viaggio sull’atlante è “la realtà viva”, mentre “pallida fantasia” sono a confronto i luoghi realmente visitati e vissuti, anche i più suggestivi e singolari, come la costa del Malabar e Goa, dove dice di trovarsi, nel suo godibilissimo quasi-resoconto di viaggio in India, Verso la cuna del mondo (1917). “Oh! Visitata cento volte con la matita, durante le interminabili lezioni di matematica, con l’atlante aperto tra il banco e le ginocchia: ora passando attraverso l’istmo di Suez e il Mar Rosso, l’Oceano Indiano, ora circumnavigando l’Africa su un veliero che toccava le Isole del Capo Verde, il Capo di Buona Speranza, Madagascar…”. In questa celebrazione del viaggio con la matita sull’atlante, Gozzano riecheggia ironicamente Petrarca, che, da imperterrito primo della classe, confessava di preferire il viaggio su un’angusta carta geografica (“per brevissimam chartam”) a quello reale, non per paura o pigrizia, ma per non togliere tempo prezioso agli studi (Seniles IX.2). Un sodale di quello svogliato scolaro torinese di fine Ottocento ce lo dipinge invece Joseph Conrad in Cuore di Tenebra (Heart of Darkness 1899). “Quando ero un ragazzino”, racconta Marlow, il narratore-protagonista, “avevo una passione per le mappe. Potevo stare delle ore a contemplare l’America del Sud, l’Africa, o l’Australia, e perdermi nelle glorie dell’esplorazione. A quel tempo c’erano parecchi spazi vuoti sulla terra e, quando ne vedevo uno che sembrasse particolarmente invitante sulla carta (ma sembrano tutti così) ci mettevo il dito sopra e dicevo: Quando sono grande voglio andare lì.”

![Mappa del bacino del Congo di Henry M. Stanley (1877) [Sotto la sezione II].](http://www.doppiozero.com/sites/default/files/styles/nodo767x/public/cj_0.jpg?itok=BzXpTD58)

Mappa del bacino del Congo di Henry M. Stanley (1877) [Sotto la sezione II].

Ma con Joseph Conrad le cose si fanno più serie. È veramente così innocuo il viaggio virtuale sull’atlante? Ripensando alle mappe che contemplava da ragazzo, Marlow si ricorda dell’ultimo grande spazio bianco dei mappamondi, l’Africa equatoriale, un continente, che andava però già allora, nella seconda metà dell’Ottocento, sempre più riempiendosi di nomi, fiumi e laghi. Lì, nel cuore di quel luogo di tenebra, c’era un fiume “che si poteva seguire sulla carta, simile a un immenso serpente srotolato, con la testa nel mare e il corpo in riposo, che si incurvava nelle lontananze su per una vasta regione, la coda sperduta nelle profondità della terra”. Attraverso questa reminiscenza squisitamente cartografica, in cui il sinuoso corso fluviale del Congo viene paragonato non a caso a un serpente, a Marlow sovviene che la Compagnia Belga per il Commercio e l’Industria cercava qualcuno che capitanasse un suo vaporetto proprio su quel fiume. L’ambiguo charme della mappa spinge Marlow nel cuore del continente africano. Ma qui, sulle sponde del Tamigi, l’alone d’innocenza che pareva avvolgere il fantasticare sulle mappe del giovane Gozzano, s’intorpidisce tutto ad un tratto. Il viaggio virtuale sull’atlante diviene emblema di una pratica spaziale tipicamente occidentale, per la quale ricognizione e misurazione del territorio vanno di pari passo con spartizione e conquista coloniale. “L’autentica brama” del giovane Marlow per gli spazi ancora bianchi del continente africano, suggerisce sinistramente la brama imperialista, così assurdamente infantile del resto, per lo spazio bianco da colorare dei propri colori.

Ma cos’è una mappa? E perché ci affascina tanto? Tutto sommato, una mappa non è altro che un insieme di indici e simboli, che non sarebbe in grado di spedirci da nessuna parte, se non attraverso un nostro raffinato sforzo d’astrazione. Eppure le mappe ci servono, eccome. Sono lo strumento più prezioso per la più quotidiana delle nostre negoziazioni – quella tra l’essere dove siamo e lo spazio ulteriore. Ma sono anche il più subdolo dei dispositivi, poiché nulla più della mappa pare godere dell’illusione dell’attendibilità. La famosa proiezione di Gall-Peters (1977) insegna; specialmente se confrontata con quella usata ancora oggi da Google Maps, ossia quella di Mercatore (1569).

“Le mappe”, come sostiene lo storico della cartografia più influente degli ultimi anni, Brian Harley, “sono rappresentazioni grafiche che facilitano una comprensione spaziale di cose, concetti, condizioni, processi o eventi nel mondo umano” (History of Cartography Vol. 1, 1987). In questo senso, qualsiasi mappa – sia essa uno stradario, una raffinata corografia cinquecentesca della Provenza o una semplice mappa catastale del nostro comune di residenza, o addirittura un mappamondo totalmente fittizio, come quello del Signore degli Anelli – è parte integrante del discorso, soggetta dunque a implicazioni di carattere politico, sociale e retorico.

La mappa non rappresenta solo il mondo, ma lo manipola, lo distorce, lo ricostruisce o lo re-immagina. La mappa può svolgere due operazioni apparentemente opposte: da un lato, essa disciplina, delimita, economizza e regola lo spazio, dall’altra ne crea di nuovo, generando mondi di senso e visioni. Quest’ambiguità e duplicità del rapporto tra mappa e spazio reale, tra carta e superficie terrestre, credo possa già farci intuire perché le carte geografiche piacciano così tanto agli scrittori: la mappa è sia ciò geometrizza e territorializza lo spazio, sia ciò che lo de-territorializza, che lo svincola, giacché può generare connessioni imprevedibili, percorsi inaspettati e quindi storie e narrazioni.

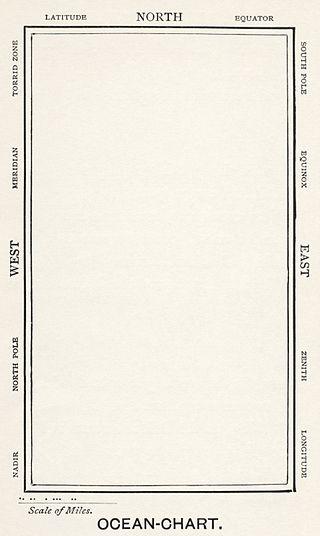

Illustrazione di Henry Holyday per la prima edizione de La caccia allo Snark di Lewis Carroll (London 1876).

L’esempio forse più lampante del potere immaginifico della cartografia e del suo rapporto con la letteratura è la mappa de L’isola del tesoro (Treasure Island, 1883) di Robert Louis Stevenson. La mappa qui non solo viene prima del territorio, ma anche prima di qualsiasi narrazione: è la mappa-matrice per antonomasia, giacché è dalla mappa stessa che prende forma il romanzo, la vicenda, lo spazio dell’intreccio. Dalla mappa escono i personaggi, i luoghi, i percorsi. Lo racconta lo stesso autore nel saggio autobiografico, Il mio primo libro: l’Isola del tesoro. In un’estate scozzese del 1881, Stevenson, fino a quel momento autore solo di racconti e resoconti di viaggio, per intrattenere il figliastro dodicenne (il futuro scrittore statunitense Lloyd Osbourne) in un giorno di pioggia, disegnò e colorò “la mappa di un’isola”. “La forma della mappa”, ricorda, “produsse sulla mia immaginazione qualcosa d’inesprimibile […] conteneva porti che mi rallegravano come sonetti; e con l’incoscienza del predestinato, battezzai la mia opera ‘Isola del tesoro’.” Poi, con un’immagine tanto bella quanto efficace, paragona la suggestività della mappa, la sua capacità di generare storie e visioni, a ciò che succede quando da bambini si poggiava il capo sull’erba, trasognati: “Ognuno ricorda di aver posato il capo sull’erba quando è stato bambino, e di aver sbirciato dentro quella foresta infinitesima, vedendola popolarsi di eserciti fatati. Un po’ in questa maniera, mentre indugiavo sulla mia mappa dell’‘Isola del tesoro’, i futuri personaggi del libro cominciavano a delinearsi tra quei boschi immaginari […]”.

Una simile fascinazione scuote anche la vita e l’opera di Jed Martin, protagonista de La carta e il territorio (La carte et le territoire 2010), penultimo romanzo di Michel Houellebecq. Educato presso i gesuiti e la Scuola normale superiore di belle arti a Parigi, figlio di un architetto di successo e orfano di madre, Jed è un giovane artista sconosciuto quando viene folgorato dalla visione di una mappa, quasi come Paolo sulla via per Damasco. Nel suo caso, si trovava in viaggio col padre, diretto al funerale della nonna. Fermi presso un’area di ristoro, lungo la A20, “una delle più belle autostrade di Francia”, Jed compra una carta stradale Michelin della serie “Départements”. In quell’area di ristoro, non-luogo per eccellenza, la visione della mappa colpisce Jed come una rivelazione subitanea. “Quella carta era stupenda [sublime, nell’originale francese]; sconvolto, si mise a tremare davanti all’espositore. Non aveva mai contemplato un oggetto così magnifico, così ricco di emozione e di significato come quella carta Michelin 1/150.000 della Creuse, Haute-Vienne. L’essenza della modernità, dell’apprendimento scientifico e tecnico del mondo vi si trovava mescolata con l’essenza della vita animale. Il disegno era complesso e bello, di una chiarezza assoluta, utilizzando soltanto un codice ristretto di colori. Ma in ogni frazione, ogni villaggio, rappresentati secondo la loro importanza, si sentivano il palpito, il richiamo di decine di vite umane, di decine o di centinaia di anime – le une destinate alla dannazione, le altre alla vita eterna”.

Nel prosieguo della vicenda, Jed esporrà degli ingrandimenti fotografici di carte stradali Michelin “Départements”. La mostra, dal titolo “La mappa è più interessante del territorio”, sarà celebrata dalla critica e spianerà a Jed la via del successo. In quest’episodio, che è solo l’inizio del complesso e articolato svolgersi del romanzo, la mappa è ciò che innesca l’azione. Sebbene siano opere molto diverse per stile, valori e implicazioni socio-culturali, L’isola del tesoro di Stevenson e il romanzo di Houellebecq rivelano un’affinità inaspettata: entrambi hanno una mappa al centro del loro ingranaggio narrativo. Può sembrare paradossale avvicinare il pirata John Silver al colto artista parigino Jed Martin, ma entrambi sono figure mosse dal medesimo oggetto, la mappa, attratte dal surplus semiotico che ne trasuda.

Defraudata di gran parte del suo senso è invece la mappa stradale che padre e figlio ne La strada (The Road, 2007) di Cormac McCarthy ripetutamente consultano nella loro disperata peregrinazione post-apocalittica, conservandola quasi come un oracolo, vestigia di un ordine ormai incomprensibile. Si tratta di una mappa stradale di una compagnia petrolifera, completamente lacera, una volta tenuta insieme con lo scotch, ora costituita da foglietti separati, segnati con un numero a matita per ricomporli all’occorrenza. Utile un tempo per ubicare i posti di rifornimento, i distributori di benzina, le aree di sosta, per coadiuvare nei loro spostamenti i mezzi a motore, il suo valore risulta alquanto limitato per due pedoni post-apocalittici. Le strade ci sono ancora, difficile sradicarle, ma tutto il mondo attorno, annullato da una misteriosa, inspiegata apocalisse, non combacia più con il valore simbolico predicato dalla carta. Ironicamente, quella mappa, che simboleggiava l’orgoglio della politica petrolifera americana (come le carte rinascimentali celebravano le ricchezze del proto-colonialismo), che esaltava topograficamente il dio combustibile, non ha quasi più senso in un mondo di cenere, anzi è uno specchio del disorientamento e della disperazione.

Carta stradale della Esso (New York, 1949).

Dicono che James Joyce fosse ossessionato dalle scrupolose carte dell’ Ordnance Survey l’Istituto cartografico britannico, in particolare quelle relative all’Irlanda. Di certo, ne fece largo uso scrivendo l’Ulisse. Il fatto non è privo di ironia e mostra l’ambiguo charme della carta: uno scrittore irlandese che ricorre al lavoro di cartografi e agrimensori imperiali. Quella di Joyce, tuttavia, diviene una contro-cartografia, che confonde e annulla l’ordine della mappa ufficiale in un caleidoscopio di figure e prospettive.

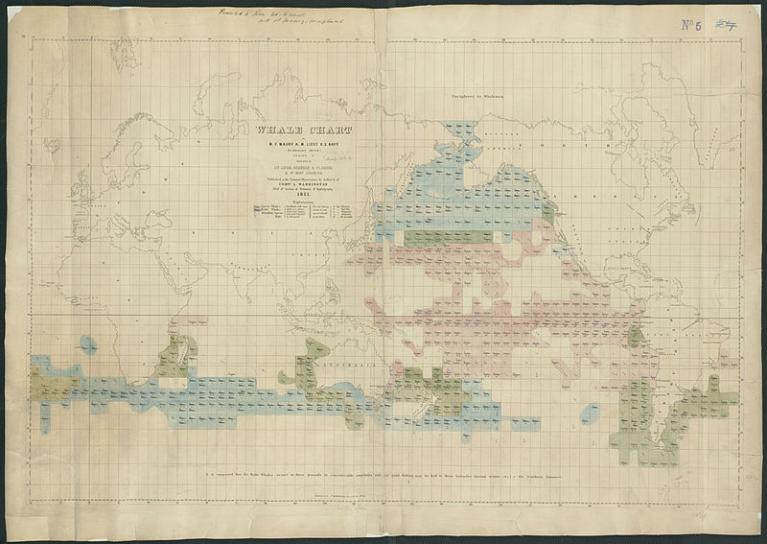

Anche Herman Melville amava le carte, in particolare quelle oceaniche. Me lo immagino come in deliquio, senza il senso del tempo, mentre ammira la serie delle Wind and Current Charts del Luogotenente Matthew Maury, sopraintendente del National Observatory (e uno dei padri dell’oceanografia americana), lo stesso che in una circolare del 1851, di qualche mese anteriore alla pubblicazione di Moby-Dick, annunciava la prossima uscita di una Whale Chart (come nota lo stesso Melville in una delle più curiose note a piè pagina della letteratura mondiale, cap. 44), una mappa in grado di indicare i percorsi oceanici dei cetacei sulla base dei resoconti di viaggio e dei diari di bordo delle navi baleniere. Non ci è dato sapere con che animo Melville attendesse quella carta, suppongo con trepidazione. Quel che è certo è che una carta apparentemente così specifica, stilata a partire da informazioni tratte da giornali di bordo impregnati di sale e tempeste, non poteva non entusiasmare l’intelletto di uno scrittore. A noi fornisce un esempio efficace di un altro aspetto del rapporto tra mappa e testo, per certi versi speculare rispetto all’esempio di Joyce: mentre, nel primo caso, la carta precedeva il testo, qui sono i testi, i diari di bordo, a produrre la carta.

Un romanzo relativamente recente, La mappa (2015), firmato dal giornalista Vittorio Giacopini, pone la questione cartografica, la logica che sottende l’elaborazione di una mappa, al centro stesso della vicenda, che ruota intorno alla sfuggente figura di Serge Victor, un ingegnere-cartografo al seguito della prima campagna d’Italia di Napoleone Bonaparte, nonché taciuto autore della Carte d’Italie, attribuita a Bacler d’Albe. A parte il valore intrinseco del romanzo, ricco e appassionante, soprattutto laddove fonde riflessione, pathos e conoscenza tecnica, questa pubblicazione ci serve ad illuminare retroattivamente una lunga scia di opere che testimoniano il fascino non solo per la mappa quale prodotto finito, ma anche per i processi di rilevamento, misurazione, proiezione e riduzione che la determinano. Penso a un libro forse non eccelso, ma assai godibile, come quello di Daniel Kehlmann, La misura del mondo (Die Vermessung der Welt, 2005) e al suo predecessore più prossimo, Mason & Dixon (1997) di Thomas Pynchon, un romanzo raffinato e coltissimo sull’origine della linea di confine che separa il Maryland dalla Pennsylvania e sugli uomini che l’hanno tracciata, Charles Mason e Jeremiah Dixon, tra il 1763 e il 1767. Penso a Longitudine (Longitude 1995) di Dava Sobel, un saggio che si legge quasi come un romanzo, sulla figura di John Harrison, un orologiaio che creò il primo cronometro sufficientemente preciso da poter determinare la longitudine in mare aperto. Penso all’Isola del giorno prima (1994) di Umberto Eco. Ma penso anche a Calcare (Kalkstein 1848) di Adalbert Stifter, il cui narratore fa l’agrimensore, proprio come K. ne Il castello (Das Schloß 1922-26) di Kafka – sebbene le affinità finiscano lì, o quasi, perché se il primo considera la bellezza un prodotto dell’arte della misurazione, il secondo agrimensore, K., diventerà il paradossale emblema del disorientamento.

Di pari passo al viaggio sull’atlante, da bambino amavo cartografare la mia stanza, la mansarda, la sala, il cortile, la casa presa nel suo complesso. Ne facevo territori di dominio, di conflitto, o di semplice amministrazione, con passaggi a livello, ponti e confini. Più spesso, trasponevo gli ambienti della casa in geografie immaginarie, in diverse declinazioni del Far West, dell’Africa nera, di arcipelaghi malesi o caraibici, di lande brumose, con paludi e castelli arroccati, dal vago sapore medievale. Non di rado, queste mappe, mentali o tracciate su fogli, divenivano vere e proprie messe in scena, in cui poltrone, sedie, tappeti, lenzuola e mobili vari si trasformavano in accampamenti, foreste, ponti, montagne, baie, paludi o deserti. Erano negoziazioni tra un immaginario letterario-televisivo e un incipiente sapere cartografico. Erano, come avrei capito più tardi, traduzioni di geografie, un tema che ho trattato a fondo nel mio libro più recente (Translation and Geography, London: Routledge 2016). Erano cartografie di luoghi non mappabili, di città, isole, vulcani che non stanno in nessun atlante dalla copertina in finta pelle verde, ma che non sono per questo meno reali; un po’ come Kokovoko, l’immaginaria isola del Pacifico da cui proviene Queequeg: “non la troverete segnata in nessuna mappa: i luoghi veri non lo sono mai” (Moby-Dick, cap. 12).