Quando si passa tanta parte della vita a leggere versi, dattiloscritti, libri di poesia, movimenti letterari che si rinviano l’un l’altro in un moto perpetuo, quando si incontrano ogni giorno nuovi poeti e si trascorrono i pomeriggi a discutere su un’immagine o su un aggettivo (e tutto questo per anni e decenni) allora forse è legittimo chiedersi cos’è la poesia. Non una poesia, ma la poesia. Con una poesia è facile. Se leggo L’infinito di Leopardi, posso parlare per un’ora della siepe o del vento, posso giurare che questa è poesia. Ma non è la poesia. Manca un articolo. Come faccio a connettere quella singola poesia alla Poesia? Qual è l’essenza di questa creatura misteriosa che da millenni continua a parlare agli uomini e ad affascinarli? “Cos’è la poesia” è una domanda che, ogni volta, mi mette con le spalle al muro. Mi atterrisce e mi atterra. Forse la poesia gioca a nascondino, genera i suoi figli, i suoi versi e poi se la dà a gambe, non vuole essere vista o nominata. Deve essere una creatura selvatica e imprendibile o forse una creatura che colpisce da lontano con il suo arco sacro. Rimane la freccia che vibra nel tronco, ma non si sa chi è l’arciere. Cosa è la poesia? Cosa sono queste righe che si interrompono e lasciano uno strano spazio bianco sulla pagina, cosa sono queste parole scritte su un foglio, queste parole scritte a matita, come diceva un poeta crepuscolare, poesie scritte col lapis…

Forse nella punta di una matita, nella punta aguzza e fragile di una matita c’è il destino della poesia. A questo foglio – la cosa più vulnerabile del mondo – noi affidiamo la nostra verità, la nostra ombra, il nostro segreto, la zona nascosta e ardente della nostra voce, la parte più essenziale della nostra vita. Dentro questo alfabeto, che tra qualche secolo forse non esisterà più, noi custodiamo ciò che di più caro e insostituibile ci è stato dato. Strano paradosso della poesia: puntare alla permanenza e farlo con i mezzi più poveri e antichi e indifesi: fuori dall’attualità, fuori dal commercio, fuori dall’economia, fuori da tutto, a volte anche fuori da se stessi, se noi scriviamo con una parte di noi che non conosciamo interamente, che è nostra e non è nostra, che scaturisce da una zona oscura e segreta anche per noi. Segreta e a volte sconvolgente. Ma così deve essere in poesia: per cambiare la vita di chi lo legge, un libro deve sconvolgere quella di chi l’ha scritto.

Non si scrive ciò che sai ma cominci a saperlo scrivendo. Non si scrive ciò che si ricorda ma si comincia a camminare nella memoria attraverso i sentieri della parola, che ci conducono in luoghi inattesi e insperati. La poesia è una forma di conoscenza legata allo svelamento. Non alla fondazione di un linguaggio, ma allo svelamento di un mondo precedente. La poesia rivela qualcosa che già c’era prima di noi. Per questo la poesia è tanto legata al ritorno, come ci insegnano Leopardi e Pavese. I luoghi che abbiamo amato ci parlano, si rivolgono a noi, proprio a noi, solo a noi, fanno cenni, sorridono come delle donne, sono donne. I luoghi sono vivi, sono creature, hanno una voce. E ci chiamano, ci chiamano a sé, ci chiamano a giudizio: e noi, là, dove ci viene indicato, andiamo.

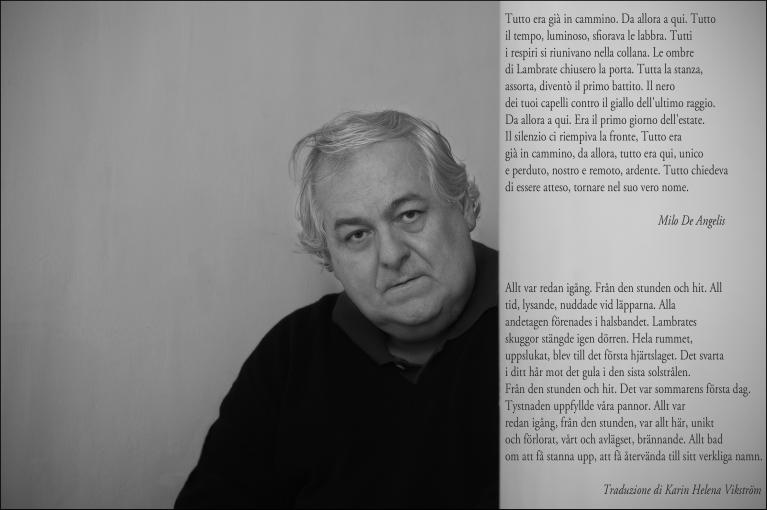

© Dino Ignani

© Dino Ignani

Seguiamo una traccia, uno slargo, una vetrina, il muro identico di un palazzo, un citofono, il rumore di un camion: tutto, nella commozione assoluta del ritorno, si deposita in noi, attende di essere nominato. I luoghi che abbiamo amato sono lì, di fronte a noi. Ma più noi li guardiamo da vicino e più loro ci guardano da lontano. Non è facile rappresentarli. All’inizio sentiamo un tensione accesa e brancolante, che cerca ancora la sua precisione, una messa a fuoco dello sguardo, un avvicinamento più nitido del luogo al suo aggettivo. Ed eccolo allora che noi, dopo essere stati chiamati, dobbiamo nominarli, questi luoghi, chiamarli con il loro nome. Perché di questo si tratta in poesia. Non tanto esprimere qualcosa ma chiamarla con il suo nome, con il suo vero nome, quello che giace là in fondo, sepolto sotto uno strato di nomi convenzionali o di maniera e che ora dobbiamo disseppellire, portare alla luce, imprimerlo nella verità di una pagina, nella sua permanenza.

Solo nel ritorno si attua la nostra attesa più urgente: sapere cosa ci è veramente accaduto, cosa avveniva dietro le quinte di ciò che abbiamo visto, nel fondo assoluto che sostiene la nostra esperienza. Ascoltare questa rivelazione diventa il compito e, nello stesso tempo, il fondamento della parola poetica. Di quali luoghi possiamo parlare se non di quelli che abbiamo conosciuto e che ci hanno conosciuto? Tutto il resto è turismo, new age, esperimento. Perché lo sperimentalismo ci appare così fatuo? Perché è legato alla curiosità e all’ingordigia. È legato a uno sguardo che non è riconoscente per quanto ha avuto: sguardo libertino, nel senso della vita estetica di Kierkegaard. Per noi che non ci stanchiamo mai di interrogarci, è improsciugabile l’acqua di ieri, per noi che conosciamo l’avventura della permanenza.

C’è un porto sepolto, diceva Ungaretti, in fondo al nostro essere e noi, scendendo a picco, liberandoci dai passatempi della vita quotidiana, concentrandoci interamente sull’essenziale, possiamo indirizzare il cammino verso questo porto, che è la meta ultima della nostra vita. Ma perché ciò avvenga, dobbiamo capire chi siamo. E per capirlo dobbiamo ritornare, dobbiamo scoprire cosa ha spinto anticamente i nostri passi fino al punto in cui adesso ci troviamo. Per questo il viaggio in avanti verso il nostro porto è nel medesimo tempo un viaggio all’indietro verso ciò che siamo stati e che ora possiamo riconoscere.