Ottenuto il visto all’ambasciata, confermato il picaresco tragitto aereo, acquistata la zanzariera, il venturo viaggio in Birmania s’invera. E’ dal settembre 2007, ovvero dalla rivoluzione zafferano dei monaci contro la giunta militare, che inseguo il sogno birmano. E ci tenevo ad andarci prima delle elezioni di fine 2015 che potrebbero cambiare il paese o forse no. Una soluzione, quest’ultima, preferita da molti paesi occidentali perché, al di là della retorica sui diritti umani, hanno a cuore anzitutto la stabilità politica della Birmania – miglior garante dei loro interessi economici –, come alcuni osservatori attenti cominciano a sospettare.

Finora ho seguito l’attualità e visto qualche film. Ma i grandi classici sulla Birmania sono stati girati altrove: Objective, Burma! (1945) di Raoul Walsh a Los Angeles, L’arpa birmana (1956) di Ichikawa in Giappone, Beyond Rangoon (1995) di John Boorman in Malesia, il deludente biopic The Lady (2011) di Luc Besson – sulla struggente storia d’amore tra Aung San Suu Kyi e Michael Aris – in Tailandia.

Così comincio a interessarmi ai documentari, un format più versatile: Inside Burma. Land of Fear (1996)di John Pilger con immagini d’archivio sulle manifestazioni del 1988 finite nella repressione più violenta; l’intimista Our Burmese Days (1996)di Lindsey Merrison; Total Denial (2006) di Milena Kaneva contro le multinazionali; Burma VJ (2008) di Anders Østergaard sulla rivolta dei monaci; Freedom House (2008) di Benjamin Schultz sul genocidio dell’etnia Karen; Burma All Inclusive (2008) di Roland Wehap sugli affari che la giunta militare fa col turismo; Rangoon Cocoon (2009) di Anne Murat e Brice Richard, sulla vita pullulante della città, uno spaccato incoraggiante sulle generazioni più giovani; Burma Soldier (2010) di Nic Dunlop, Annie Sundberg e Ricki Stern su Myo Myint, un ex-soldato torturato nel suo paese che, riuscito a fuggire, è diventato promotore dei diritti civili; They Call It Myanmar. Lifting the Curtain (2011) girato clandestinamente da Robert H. Lieberman nel cuore del paese.

Molto manca all’appello, a partire dai documentari che Adrian Cowell realizzò negli anni settanta sul narcotraffico nel Triangolo d’oro dello stato Shan. La Birmania è, come noto, il secondo produttore mondiale di oppio dopo l’Afganisthan. Da tempo nella lista nera dei giornalisti indesiderati, Tiziano Terzani – che come guida si serviva della testimonianza di un amministratore dell’impero britannico, Maurice Collis – si spinse fino a Ho Mong per incontrare Khun Sa, uno dei più grandi trafficanti di droga allora in circolazione.

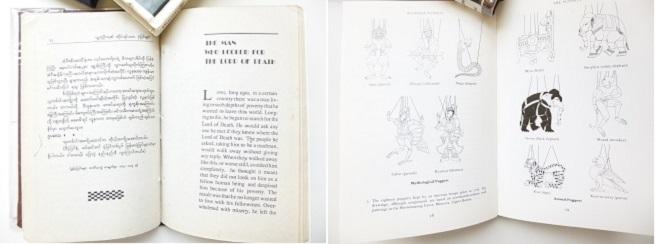

Ora è giunto il momento di leggere qualcosa. Chiedo ad amici ben informati, passo le serate su blog e siti di associazioni impegnate sul territorio, compulso la collezione della nuova biblioteca dell’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) aperta fino alle 22. Qui indugio su libri insoliti, che ho l’impressione di essere il primo a sfogliare, e per questo emanano odori – acri come spezie – di tipografie remote. In libreria passo da una guida all’altra senza decidermi a comprarne una, annotando furtivamente informazioni pratiche. La comprerò sul posto se ne varrà la pena, perché la Birmania cambia così velocemente che le guide del 2013 non sono più affidabili. L’importante è avere gli indirizzi giusti del turismo responsabile.

Ricordo a me stesso che si tratta giusto di documentarsi, non di scrivere un dottorato. Ma la linea artificiosa tra letture di piacere e letture di lavoro si è sfilacciata da tempo. Precisamente dal mio primo libro: Gian Burrasca. Una volta terminato, feci qualcosa d’impensabile e irripetibile nella mia vita di lettore: rileggerlo dalla prima all’ultima riga. Era il Libro, precedente ogni idea di Letteratura. Così quando mi capita di lanciarmi sfide irresponsabili – “quest’estate tutto De Lillo” – ripenso a questo Ur-evento.

Dopo concertazioni incrociate, appronto una prima lista di letture birmane, quelle che posso realisticamente fare nei ritagli di un tempo consumato dai soliti impegni storico-artistici.

Voglio l’impossibile: qualcosa d’istruttivo che non sia appiattito sul fattuale; qualcosa di letterario che non sia risolto nell’affabulazione; qualcosa di solido che non sia anestetizzato dal gergo accademico. E ancora: scrittori occidentali con una conoscenza estesa del territorio che non siano solo militari o missionari; autori locali con la giusta distanza – e libertà di parola – per raccontare il loro paese; viaggiatori senza tesi precotte da dimostrare ma pronti a lasciarsi sorprendere. Pagine che sappiano raccontare un viaggio e un paese, uno sguardo e un’esitazione, un paesaggio e un incontro come Alexandra David-Neel, Bruce Chatwin, V.S. Naipaul. Pagine di un libro immaginario, un travelogue che dovrò costruire da solo, facendo un collage tra il materiale esistente.

Fortuna che c’è più di quanto pensassi. Poco in italiano, a parte le testimonianze di alcuni missionari (come Clemente Vismara) e soprattutto gli scritti di Aung San Suu Kyi; rappresentiamo del resto l’1,83% del turismo nel paese – e soprattutto non abbiamo mai colonizzato il paese!

Inaggirabile Giorni in Birmania (1934), il primo romanzo di George Orwell (lì tra l’altro era nata sua mamma…). In che lingua leggerlo? La copertina, la carta, il formato di Burmese Days mi attirano di più dell’Oscar Mondadori. Scorro on line le prime pagine. Non vorrei commettere lo stesso errore di un altro primo romanzo, The Real Life of Sebastian Knight (1941) di Nabokov: l’inglese non era la sua madrelingua, si trattava del primo romanzo redatto in questa lingua, quindi la lettura scorrerà senza intoppi. Mai equazione fu più fraudolenta: ho penato un po’ a leggerlo, e questa pena guastò il piacere della lettura.

Mi accorgo che Orwell ha scritto anche un breve racconto sulla Birmania, poco conosciuto, A Hanging (1931). E soprattutto m’imbatto in una piccola chicca: Secret Histories. Finding George Orwell in a Burmese Teashop (2005) di Emma Larkin (uno pseudonimo). L’ipotesi di partenza, che giunge all’orecchio dell’autrice da voci birmane, m’intriga: i libri di Orwell sulla Birmania sarebbero in realtà tre, oltre a Burmese Days, La fattoria degli animali e 1984. L’universo orwelliano diventa così una metafora potente della situazione politica attuale così come la guida fidata di Larkin, che riviene – sebaldianamente direi – sui luoghi in cui Orwell visse e ambientò le sue storie.

Tra i classici libri di viaggio spazio da James John Scott, The Burman. His Life and Notions (1882) a Golden Earth. Travels to Burma (1952) di Norman Lewis, da noi conosciuto per Napoli ’44, passando per La vallée des rubis (1955) di Joseph Kessel, ambientato nella città di Mogok. Tralascio per ora Somerset Maugham, Pierre Loti, Kipling. Per quanto riguarda gli sguardi interni mi colpiscono, in ordine di pubblicazione: From The Land of Green Ghosts. A Burmese Odyssey (2002) di Pascal Khoo Thwe, che passa dalla comunità tribale dei Padaung, conosciuta per le donne giraffa, all’università di Cambridge dove può dedicarsi alla sua passione, la letteratura inglese; No Time for Dreams. Living in Burma under Military Rule (2009) di San San Tin, il cui papà aveva lottato per l’indipendenza contro l’impero britannico; The River of Lost Footsteps. Histories of Burma (2006) di Thant Myint-U, nato negli Stati Uniti da genitori birmani, ponte ideale tra le due culture.

Sulla vita quotidiana in Birmania successiva all’insurrezione del 1988, mi oriento su tre titoli: Rory MacLean, Under the Dragon. A Journey Through Burma (1998), la bellissima graphic novel di Guy Delisle, Chroniques Birmanes (2007, tradotta anche in italiano) e Christina Fink, Living Silence in Burma. Surviving under Military Rule (2009).

E’ una prima scrematura. Ometto altri titoli su cui mi dibatto, inclusi quelli sul buddismo theravada che richiederebbero un trattamento a parte. L’impellenza ora è un’altra, quella che tormenta ogni lettore – o superstite dell’era cartacea – prima della partenza: sì, ma alla fine cosa metterai in valigia? E per valigia leggasi zaino dell’Inter-rail, perfetto per fare trekking, meno per trasportare tomi enciclopedici. Tengo d’occhio i libri acquistati, prestati e fotocopiati, impilati a un’estremità della mia scrivania. E una lista manoscritta di desiderata, con frecce nervose che improvvisano una classifica.

Come se giocassi a Tetris, ogni tanto divido i libri in mucchietti: quelli non urgentissimi, da sfogliare prima o leggere al ritorno, quelli da assaporare sul posto e così via. Credo molto ai poteri della lettura site specific, almeno da quel pomeriggio in cui, giovane Erasmus in Danimarca, lessi l’Amleto con la schiena poggiata contro i bastioni del castello di Kronborg a Helsingør, distratto solo non dai fantasmi shakespeariani ma da poco spettrali pulzelle svedesi sbarcate da Helsingborg in cerca di alcool meno tassato.

Le letture birmane influenzeranno il tragitto, per ora vaghissimo eccetto la guest house di Rangoon (“traditional Myanmar breakfast” inclusa) per i primi giorni di assestamento. Leggere e viaggiare: nessuna corrispondenza diretta, nessuna idea nostalgica, ripercorsa da Hans Blumenberg, di un mondo come scrittura decifrabile. Ma gli addentellati della lettura e del viaggio permetteranno di non fare della Birmania una nota a pie’ di pagina tra la Cina e l’India, con templi e montagne, oppio e zanzare. E le convergenze tra la pagina e il mondo, tra l’inchiostro e l’asfalto si faranno da sole, a nostra insaputa.