«Anno 1916. Diario del Gaddus.

Sempre in culo a Cecco Beppo!

Anno 1916 – 8 gennaio, sera.

Ponte di legno, (Grande Albergo), 8 gennaio 1916.

Quante coserelle interessanti avrei a notare! Ma la mia schifa pigrizia me le ha fatte lasciar nella penna nei sette giorni passati, onde scriverò solo le più importanti. La più notevole è il battesimo del fuoco avvenuto l’altro ieri (6 gennaio)».

Nelle fitte pagine dei taccuini che quarant’anni dopo, nel 1955, per cura dell’amico Alessandro Bonsanti diventeranno presso Sansoni il Giornale di guerra e di prigionia, Carlo Emilio Gadda scarica una pietraia di ossessive datazioni e localizzazioni, intese come sempre soprattutto a ribadire: “Ci sono, sono qui ed ora!”. Sequenze di banali fatti quotidiani si alternano a meditazioni altissime sulla scrittura, lividi improperi per la fame o le umiliazioni si intrecciano a furiosi lamenti universali, da Inferno dantesco. L’ingegner Gadda, di cui ricorre oggi il cinquantennale della morte (21 maggio 1973), è “andato alla guerra”, ha sentito i primi colpi di «shrapnells» esplodere a pochi metri dal suo corpo. Un corpo la cui ombra, ormai, percorrendo questi graffiti di trincea tracciati nell’angoscia, sul bordo estremo della vita, non riusciamo più a non proiettare nella memoria su Fabrizio Gifuni, che dal libro trasse uno spettacolo straordinario (L’ingegner Gadda va alla guerra, 2010), innervato da gesti compulsivi e scheggiati, in cui il tormento morale del diario gaddiano si mescolava ai sussurri metafisici dell’Amleto.

In un’intelligente intervista-video di quel periodo Gifuni suggerì una lettura molto fine per il proprio lavoro di drammaturgia: «Nei suoi diari Gadda trascrive una sorta di “morte in vita”. Esce dai campi di prigionia come un automa, come un sopravvissuto a sé stesso: ma in fondo al pozzo nero della sua tragedia più cupa paradossalmente trova la miniera della sua arte futura. L’unico modo per sopravvivere a una “morte in vita” è scatenare la lingua inventando degli altri mondi». Gadda stesso, nella Nota da servire per la pubblicità del volume inviata a Bonsanti il 1° febbraio 1955 (e trascritta da Paola Italia nella sua preziosa Nota al testo a Giornale di guerra e di prigionia. Nuova edizione accresciuta, a cura di P. Italia con una nota di E. Cardinale, Adelphi 2023, pp. 626), ribadiva che «il diario viene a denudare l’animo e il giudizio e le miserie e le bizze e la squallente solitudine del Gadda di allora», e sottolinea che «il dramma della guerra e della prigionia durissima è, nel diario, più sottinteso che espresso: Le immagini che raggiungono il taccuino sono suggerite dalla vita perseverante, dal tenace istinto di conservazione e di vita, non dall’enfasi celebrativa, né da una storiografante apologetica. L’annotazione risulta impossibile nella tempesta della battaglia».

È nel momento della «tempesta», «battaglia» prima e prigionia poi, che la cognizione del dolore si fa acuta, diviene lacerazione etica, perfino rimorso. Ma questo strazio, come vede lucidamente Paola Italia richiamandosi a una splendida lettera di Gadda a Einaudi, del 1963, nel Giornale diviene «sfogo di una coscienza, “relitto” di cui liberarsi, occasione per ripensare a distanza di anni senso del dovere e volontà d’azione: “Tra i più grandi rimorsi dell’anima c’è quello di aver voluto ciò che poi è stato l’Altopiano, il Carso, l’Isonzo… l’orrore dei sacrificati. Ma si pensava allora a un dovere, a un patto di difesa. Erano luci e ombre diverse. Risolversi, anche allora, era terribilmente volere”».

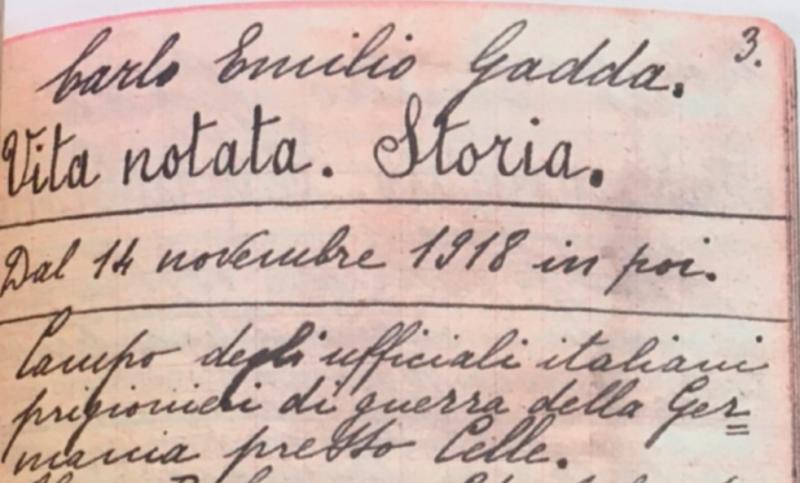

«Senso del dovere e volontà d’azione»: è l’asse su cui si impernia il patriottismo radicalmente “risorgimentale” di Gadda. Grazie alla nuova edizione di Paola Italia, che con alta filologia integra nel testo sei nuovi quaderni prima sconosciuti, riemersi nel 2019 per andare all’asta (un intelligente e magnanimo specialista di libri antichi, Fabio Bertolo, ha permesso allo Stato, coinvolgendo il direttore della Biblioteca Nazionale di Roma, di acquistare gli autografi prima dell’incanto), il Giornale si rivela con chiarezza «un’opera profonda e potente»: così trasformato, «basterebbe da solo ad assicurare a Gadda un posto nel nostro Novecento». E il lettore è in grado, «finalmente, di ricomporre tutti i frammenti delle guerre di Gadda, di recuperare i disiecta membra di un soldato che non è riuscito a combattere come avrebbe voluto»: quel «soldato combattente nell’opera della redenzione» in cui Gadda sognava di trasformarsi, e che come una bestia ferita urlerà il suo «dolore per la mancata partenza verso cima Dodici: sotto il fuoco, presente, immediato, provo il tormento che prova ogni animale nel pericolo: ma prima vi è solo il desiderio di fare, di fare qualche cosa per questa porca patria, di elevarmi nella azione, di nobilitare in qualche maniera quel sacco di cenci che il destino vorrebbe fare di me» (25 ottobre 1916).

Sarebbe sufficiente, per far gridare al miracolo, anche solo qualche riga delle pagine fino ad oggi ignorate: «Celle-Lager, (Hannover), 7-11-1918. […] I miei soldati, il mio passato. La bellezza finita. Le difficoltà dell’avvenire. Come procurarmi la conoscenza, cioè lo studio profondo e serio inchiavardato di pensiero e pensiero, e i viaggi e la frequenza degli uomini delle cose, come procurarmi i materiali dell’intuizione e del concetto? Povertà; e necessità del duro lavoro. Tristezza e stanchezza. È forse inutile lottare contro un nemico introvabile e pure così implacabile nell’oppressione. Pensieri che passano, vita, poemata, famiglia, lavoro. Rivedrò la mia patria, mia Madre, i miei fratelli, gli amici, la casa? Il giorno tetro senza risposta». Come procurarsi la conoscenza? Verrà, un giorno, il capolavoro, la Cognizione del dolore, appunto.

«Le guerre di Gadda»: quelle combattute e quelle immaginate, quelle patite nella solitudine della carne e quelle condivise con milioni di altri esseri umani. Soprattutto, la Guerra ideale, “pensata” e “voluta” prima, e la guerra concreta “vissuta” nella realtà, nella prigionia, umiliato e offeso. Solo la coppia «senso del dovere e volontà d’azione» restituisce un senso a quegli anni e al Giornale. È invece riduttivo e ingeneroso, come fa Pier Giorgio Zunino (Gadda, Montale e il fascismo, Laterza 2023), parlare di Gadda come di «un uomo d’ordine» (p. 25), arrivando in modo estremistico e contraddittorio a sostenere che «un uomo d’ordine come lui non dovette essere all’inizio in assoluta sintonia con un movimento sovversivo quale non poteva non apparire lo squadrismo» (p. 113), subito dopo dichiarando che in quel clima «si nutre e lievita il filofascismo gaddiano, in cui il suo primigenio nazionalismo si mostra essere tutt’una cosa con la collocazione sociale della sua famiglia come esplicitamente suggeriva la sottolineatura del carattere “ereditario” della sua avversione al socialismo» (p. 114), e infine che «un uomo come Gadda, uscito dalla guerra segnato da un grande senso di smarrimento e di delusione, era divenuto un destinatario naturale del messaggio profondo del fascismo» (p. 117).

A sfatare posizioni così scorrette e falsificanti basta porre accanto al Giornale di guerra e di prigionia la «versione originale» di Eros e Priapo, che la stessa Paola Italia nel 2016 pubblicò da Adelphi su un manoscritto scovato nel Fondo Liberati, restituendoci con un’operazione di luminosa ermeneutica un formidabile trattato di psicopatologia delle masse nutrito di Freud, da leggersi non più soltanto come feroce invettiva antimussoliniana, ma come un potenziale, aguzzo Massa e potere, inconsapevolmente parallelo al lavoro di Elias Canetti. Le ricerche di questa eccellente studiosa stanno portando a galla una fitta trama di richiami sarcastici ai discorsi di Mussolini e alla propaganda dell’Istituto Luce, nascosti nella redazione «originale» di quel grande libro furente e risentito, e dimostrano con nitida fermezza, anche nel saggio che accompagna il nuovo Giornale di guerra e di prigionia, che il nazionalismo gaddiano non fu mai filofascista: al contrario, il «binomio spirituale» Patria e Famiglia sono per Gadda «la trasposizione ideale della propria essenza» e l’esito della «educazione risorgimentale» che la madre Adele Lehr curò per i suoi due figli, Enrico e Carlo Emilio, «grazie anche all’autorevole presenza del più influente dei cognati: il mazziniano Giuseppe Gadda, protagonista delle Cinque Giornate di Milano».

A ragione Paola Italia individua nel «culto dei Cesari», e in particolare nel «mito, mommseniano, di Giulio Cesare», trasmesso da Adele ai figli, il fondamento del «carattere astorico e apolitico di una guerra fervidamente auspicata e abbracciata da Gadda a ventun anni», oltre che il «costante termine di confronto nella (spietata) valutazione dei superiori». Già nell’apertura del primo taccuino ora riscoperto (18 maggio 1916) trapela l’amarezza, e lo slancio all’azione si trasforma, per la ferita dell’abbandono, in invettiva verso i comandanti incapaci: «Riprendo, all’inizio di un nuovo periodo della mia vita militare, la redazione del quaderno di campagna che intralasciai a Edolo durante i mesi di aspettazione, mentre invocavo con vane domande di venir destinato presso un reparto operante. Rinnovo le mie note in un periodo triste della nostra milizia, quando le artiglierie nemiche minacciano Schio e sono lieto dell’incarico affidatomi, ma triste e inquieto, amareggiato e irritato per le sorti della nostra guerra, nel senso che vedo, dopo un periodo di calma fiduciosa, crollare l’edificio delle mie conclusioni e delle mie speranze circa il valore dei nostri comandi. Mentre le truppe con martirio ed eroismo perenne precludono al nemico le vie d’Italia e demoliscono una dopo l’altra le posizioni nemiche, i comandi chiacchierano, stampano circolari sul modo di portare la mantellina, fanno i più orrendi pasticci, commettono i più banali errori di organizzazione e perdono la guerra».

Ed è la catastrofe di Caporetto. La disfatta, l’apocalisse di Caporetto, quella che ancora oggi nel museo della guerra di Salisburgo, dall’altro lato delle Alpi e del mondo, viene rappresentata come una delle grandi vittorie dell’Austria-Ungheria contro i ribelli italiani. Poche settimane dopo la sconfitta, ormai prigioniero in Germania, a Rastatt, quel «martirio ed eroismo» dei “suoi” soldati continua a trapassargli il cuore e la mente più della perdita della libertà: «Vado pensando e ripensando a quanto potrei fare se fossi libero: l’inesauribile mia volontà e passione per la vita di soldato, splendida vita, là dove essa è più dura, farebbero di me un ottimo e provetto ufficiale, capace di rendere i suoi servigi. E invece son qui chiuso, mentre nel Veneto i nostri combattono». Una decina di giorni più tardi: «Rastatt, Campo, baracca 63; giorno 10 dicembre 1917. […] La fame è terribile e ci abbrutisce, ci ottunde il sentimento. Tuttavia il pensiero della patria e della famiglia sono in me sempre vivissimi, angosciosi. – Ieri mi mangiai con avidità di belva una scatola di pesce che pagai 5,50 marchi cioè quasi 10 lire. Non so che farei per trovar da mangiare, per colmare l’orribile vuoto del mio stomaco, per quietare l’orribile tortura della fame cagna».

La «fame cagna» è vuoto cosmico, di potenza visionaria, dantesca. Infatti l’avverbio «dantescamente» affiora nell’appunto del giorno successivo, e poi di nuovo il 21: «Il passato, la mia infanzia, tutte le più piccole e fuggitive immagini mi rivivono nell’anima con un’intensità spaventosa, dantescamente». E il 19, parlando del suo cubicolo: «pare la prigione del Conte Ugolino, la classica prigione delle storie. – Il cibo è il solito, la fame orrenda. […] Che fame, che atroce umiliazione, che miseria morale e fisica! […] È questo finora il periodo forse più orribile della mia vita!».

Gadda non sapeva, forse, che le lettere dei suoi soldati erano controllate, e nessuno poteva protestare, come faceva lui nel diario: «Ho fame!». Impensabile scriverlo a casa: gli austriaci lo proibivano, censuravano, occhiuti, le lettere, per timore dello scandalo umanitario. La fame dovevano subirla in silenzio, e inventare giri di parole quando riportavano il loro dolore, la bramosia di cibo sulle righe di un foglio di carta macchiato dal fango, nel campo di prigionia. Il governo austriaco non voleva si sapesse che i prigionieri di guerra languivano per la denutrizione, mentre i loro cervelli in silenzio arzigogolavano intorno alle perifrasi per poter nascostamente comunicare ai cari rimasti in patria le richieste d’aiuto, nell’oltraggio della prigionia, della battaglia perduta.

Un fedele ma generoso suddito austriaco, viennese di facoltosa famiglia ebraica, intelligente, coltissimo, uno dei più grandi linguisti, filologi e critici del Novecento, Leo Spitzer, che conosceva alla perfezione la lingua italiana e molti suoi dialetti, aveva ricevuto l’incarico delicato, e anche un po’ assurdo, di leggere e censurare in segreto i messaggi che i prigionieri inviano alle loro case. Questo altissimo interprete di testi letterari era obbligato a lavorare come un detective per denudare i messaggi cifrati, balbettanti, di soldati approdati all’inferno da ogni angolo oscuro di una nazione appena nata, che rischiava di naufragare nella guerra di trincea sanguinosa, snervante, violentissima.

Dopo la guerra Spitzer raccolse scientificamente, con «studio amoroso», una messe strepitosa di dati linguistici e li analizzò in alcuni libri infine tradotti anche in Italia: nel 1920 un testo monumentale, Perifrasi del concetto di fame. La lingua segreta dei prigionieri italiani nella Grande guerra (Il Saggiatore, 2019); nel 1921 le Lettere dei prigionieri di guerra italiani, 1915-1918, curato nel 1976 da Lorenzo Renzi e tradotto da Renato Solmi. Si provi a guardare “le guerre” in stereoscopia: Gadda ulula nel Giornale contro la sua «fame cagna», e la paragona a quella del conte Ugolino; i soldati prigionieri imparano per necessità, con un segreto passaparola, l’arte dell’allusione, e fanno l’occhiolino al lettore semianalfabeta, a casa, per invitarlo a comprendere i silenzi, le negazioni, gli accenni all’onnipresente Innominata e al suo fedele compagno, Calogero Appetito: «Ora che si lavora la signorina F. si sente assai assai»; «Quanto male fa la Signora Slandrona a battermi ai fianchi non ne puoi là certo capire»; «In quanto a me la cintola f. baruffa sempre con i calzoni».

Il Giornale, nella lettura acuta di Paola Italia, è anche «un cantiere letterario in prigionia»; lo attraversano i bagliori di una segreta guerra etica, di civiltà, in cui la poesia, i “classici”, svolgono un ruolo decisivo, terapeutico, e «la lettura costituisce un altro atto di resistenza – e di libri è costellata tutta la milizia gaddiana»: Goethe, Heine, Baudelaire, Mallarmé, Soffici, Tagore. E soprattutto la Commedia, dove l’inferno spaventoso della quotidianità trova una sublimazione trascendentale. La notte di Natale del 1917, alle ore 22, dopo una giornata trascorsa a raccogliere «un torsolo di cavolo e una mezza patata dal mucchio delle immondizie», il sottotenente Carlo Emilio Gadda, «sovrasta[to]» dalla «fame terribile, implacabile», si scopre «a ridire versi Danteschi dell’Inferno, C. 33». Il conte Ugolino si reincarna nel cerchio infernale, ghiacciato, di Rastatt: «La bocca sollevò dal fiero pasto / quel peccator, forbendola a’ capelli…». Lo stesso gesto compiranno, sussurrando a memoria Dante, il 27 dicembre 1938, in punto di morte, Osip Mandel’štàm nel gulag di Vtoraja rečka, e nell’inverno 1944 Primo Levi, nel Lager di Auschwitz. «Il Dante di Gadda», commenta Paola Italia, «è più di un “caro libro”: è una forma di conoscenza della realtà, un filtro attraverso il quale la tortura morale e fisica può diventare pronunciabile e venire risillabata nella parola poetica».

In questo riscatto della parola che risillaba il mondo e la vita di fronte alla guerra risiede il segreto del Giornale di guerra e di prigionia, che un secolo dopo la sua composizione, con violenza lacerante, si manifesta assolutamente contemporaneo, nel tentativo di offrire un senso al caos del mondo.

Carlo Emilio Gadda, Giornale di guerra e di prigionia. Nuova edizione accresciuta, a cura di P. Italia con una nota di E. Cardinale, Adelphi 2023, pp. 626, € 35.