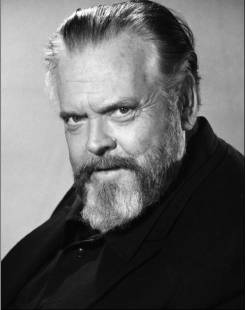

Orson Welles lasciava la sedia a rotelle accanto alla porta sul retro del Ma Maison, il suo posto preferito a Los Angeles, e faceva il suo ingresso maestoso, zoppicante, dalla cucina del ristorante. Un uomo gigantesco, con gli occhi fiammeggianti e un barboncino in braccio, Kiki, grande quanto una scatola di Kleenex.

Si sedeva sempre allo stesso tavolo, su una sedia enorme, il suo trono all’ora di colazione. Secondo Gore Vidal, che spesso pranzava con lui, Welles si vestiva “con delle tende riadattate, a cui attaccava il bavero, le tasche e i bottoni per dare l’illusione di un abito normale”. Negli ultimi anni della sua vita era a dieta strettissima, mangiava solo insalate di granchio, ma invitava i commensali a ordinare di tutto.

“Assaggia e dimmi com’è, mi chiedeva – ricorda il suo amico Henry Jaglom – Non immaginavo che al ritorno in albergo avrebbe svegliato lo chef nel cuore della notte per farsi portare quattro bistecche, sette contorni di patate arrosto e un sacco di altra roba”. Dal 1983 al 1985 (quando Orson Welles morì, di notte, abbracciato alla macchina da scrivere su cui stava scrivendo una sceneggiatura) questi pranzi, in cui Zsa Zsa Gabor, Richard Burton e tutta Hollywood andava, reverente e intimidita, a rendere omaggio al genio di “Quarto Potere”, all’uomo con il carattere peggiore del mondo, a vedere quanto era ingrassato, vennero registrati con il vanitoso consenso di Welles.

A PRANZO CON ORSON WELLES HENRY JAGLOM

A PRANZO CON ORSON WELLES HENRY JAGLOM

Tre anni di insalate di granchio, capesante, grugniti, risate mefistofeliche, un barboncino che abbaia agli avventori, la voce di Welles che risponde: “No. Come vedi sto mangiando” a Richard Burton che vuole presentargli Elizabeth Taylor. Il registratore restava nascosto nella borsa di Henry Jaglom, regista, critico cinematografico e cultore assoluto di Orson Welles, venticinque anni più giovane di lui, e quei quaranta nastri sono poi rimasti chiusi in una scatola da scarpe per decenni.

Ora Adelphi ha pubblicato “A pranzo con Orson”, a cura di Peter Biskind, tutte quelle conversazioni in fila, un pranzo dopo l’altro, e leggerle è quasi origliarle, tanto sono intime, pazze, torrenziali, sembra di sentire le mascelle di Orson Welles muoversi, le posate sbattere, e Welles raccontare l’aneddoto di quel critico teatrale famoso che non lasciava mai mance e a cui il cameriere, in cucina, pisciava dentro la tazza di tè. “Oddio! L’arrosto di maiale con questo caldo? Non posso mangiare maiale, sono a dieta. Però lo ordino lo stesso, solo per sentire il profumo”.

A quasi settant’anni Welles non aveva più il tempo, né la necessità, di diventare adulto: girare, produrre e interpretare “Quarto Potere” a venticinque anni l’aveva immortalato come enfant prodige, pazzo geniale impossibile e scorretto, e così visse per tutto il resto della vita. Maldicente in un modo irresistibile, generosissimo anche nelle bugie, e nella costruzione della leggenda di sé.

Se un uomo ce l’aveva con lui, se Jean Paul Sartre stroncava il suo film ad esempio, era di certo perché Simone de Beauvoir era pazza di lui, e Sartre era geloso. “Come Peter Sellers. Per quello non ho mai potuto dividere il set con come-si-chiama… la pin up che aveva sposato… Britt Ekkland, in Casino Royale. Pare che lei avesse detto: ‘Però quell’Orson. L’uomo più sexy che io abbia mai visto’”.

hepburn katherine vary grant 01

hepburn katherine vary grant 01

L’uomo più sexy, così super intelligente da finire le scuole superiori in due anni e vincere una borsa di studio per Harvard, alto e biondo, colto e pazzo, felice di litigare, autodistruttivo, per niente attratto dalle buone maniere e dalla patina di fondotinta che le star di Hollywood si spalmano addosso per non dire mai una cosa vera. E per non dire cose indicibili.

“Se per me Bette Davis è inguardabile, non voglio nemmeno vederla recitare, Woody Allen mi ripugna fisicamente; detesto gli uomini fatti in quel modo”. Sapeva benissimo che c’era un registratore nella borsa, e che il suo amico si sarebbe scandalizzato e gli avrebbe chiesto spiegazioni. “Non sopporto nemmeno di parlarci. Ha la sindrome di Chaplin. Quella combinazione unica di arroganza e insicurezza che mi dà l’orticaria”.

Orson Welles aveva delle fissazioni sull’aspetto fisico: “Se penso che una persona sia brutta, non mi sta nemmeno simpatica. Sai, io non credo nell’eguaglianza tra le razze e tra i popoli. Sono profondamente convinto che sia una menzogna bella e buona. Secondo me le differenze ci sono eccome. I sardi, ad esempio, hanno le dita corte e tozze. I bosniaci sono senza collo”. A questo punto qualunque conversatore di buon gusto era tenuto a rispondere: Orson, ma è ridicolo. E così Orson poteva andare avanti ore con esempi, e spiegare che Marlon Brando era intollerabile perché “senza collo. Sembra un salsiccione. Una scarpa fatta di carne”.

hepburn katherine spencer tracy

hepburn katherine spencer tracy

Non voleva conoscere Elizabeth Taylor per lo stesso motivo, per via del collo (“le orecchie le toccano le spalle”), e perché riteneva avesse trasformato Richard Burton in una barzelletta, “l’appendice di sua moglie diva”.

L’aspetto fisico lo ossessionava a tal punto che non avrebbe mai ingaggiato per un film Dustin Hoffman, Robert De Niro o Al Pacino: “Niente nani etnici. Non voglio gente scura con la faccia strana”. Sono invettive, non pettegolezzi, sono la rivendicazione, per sé, di una libertà assoluta di parola e di disastro diplomatico, un lusso che ci si può permettere quando il talento supera qualunque convenienza, e anche quando si è vinto e perso tutto e non si ha più bisogno di niente, non c’è altro da perdere.

“Non ho nemmeno i soldi per fare la spesa al supermercato”, diceva a sessantotto anni Orson Welles, mentre inseguiva produttori e poi li maltrattava, chiedeva finanziamenti, mandava al diavolo colleghi: pieno di acciacchi, di diete, progetti, incazzature, malinconie, e visioni precise del mondo e della politica, accompagnate dal terrore che i camerieri in cucina gli sputassero nel piatto e che un bacio sulla guancia gli potesse trasmettere l’Aids.

“A proposito di Francia: vuole passare qui a salutarti Gilles Jacob, che adesso è il presidente del festival di Cannes”. “Lecchiamo il culo a quelli di Cannes?”, “Non ho bisogno di leccargli il culo, loro mi adorano. Dài Orson, sii gentile”, “Jacob fa parte della banda armata. Cannes è il regno dei delinquenti”. “Su Orson, non esere ridicolo”. “Sta’ tranquillo. Sarò un amore. Non hai idea. Sono un ipocrita, io. Un venduto”. Parlava male di sé con lo stesso impeto compiaciuto con cui faceva a pezzi gli altri, e considerava di non avere il diritto estetico di ridere. “I grassoni non devono ridere. E’ bruttissimo da vedere”.

grace kelly elizabeth taylor e loraine day a new york 1954

grace kelly elizabeth taylor e loraine day a new york 1954

Eppure rideva, anche mentre ricordava la storia d’amore con la sua seconda moglie, Rita Hawyorth, il sogno americano, la donna più bella del mondo, Gilda, che lui diresse ne “La signora di Shangai”, facendole tingere i capelli di biondo (nel finale ci sono soltanto loro due, Welles e Hayworth, nel labirinto di specchi di un luna park). “Non era proprio come lavorare con un’ex moglie, perché ci amavamo ancora.

Poi, i parrucchieri e tutti quanti cominciarono a montarla, a metterla in allarme, raccontandole che scopavo quella e quell’altra”. Lei lo cacciò di casa. Lui però la amava. “Ma ormai non sessualmente. Dovevo metterci tutto l’impegno per scoparla. Era diventata… era diventata l’icona del desiderio. E voleva soltanto essere una casalinga. Sai cosa diceva sempre Rita? Vanno a letto con Rita Hayworth e si svegliano con Margarita Carmen Casino”.

Quando per poco non morivo di epatite mi rimase accanto cinque mesi senza mai fare altro che accudirmi, finché guarii”. Una notte, mentre Orson Welles era a Roma a lavorare all’“Otello”, lei gli scrisse di raggiungerlo immediatamente ad Antibes. “Viaggiai su un cargo, in piedi, in mezzo ai pacchi”. Arrivò all’hotel, salì nella suite. “Lei venne ad aprire la porta in négligé, con i capelli sciolti, fantastica. Mi guardò con gli occhi pieni di lacrime e disse: ‘Avevi ragione tu; siamo fatti l’uno per l’altra; ho sbagliato’. Ma ormai ero pazzo di un cessetto di italiana che mi tirava scemo e dovevo tornare da lei a tutti i costi”.

Lo disse a Rita, che si mise a piangere e gli chiese con un filo di voce di tenerla stretta un’ultima volta quella notte. “Così la tenni stretta. E nient’altro. Mi si addormentava il braccio. Controllavo l’orologio con l’angolo dell’occhio per vedere se sarei riuscito a tornare a Roma con il volo del mattino” (Rita Hayworth è morta due anni dopo Orson Welles, malata da tempo di Alzheimer).

Le donne, secondo Orson Welles, sono di un’altra razza e cambiano sempre, come la luna. Possono essere intelligentissime, come Carole Lombard, meravigliose come Marilyn Monroe (che fu una sua fidanzata quando ancora non era Marilyn e nessuno la notava, una bella ragazza in mezzo a tante belle ragazze), senza collo come Elizabeth Taylor, sboccatissime come Katherine Hepburn

STEFANIA SANDRELLI DUSTIN HOFFMAN

STEFANIA SANDRELLI DUSTIN HOFFMAN

(“con dovizia di parolacce raccontava come la sbatteva Howard Hughes, con quel suo accento da collegiale di buona famiglia”), trattenute come Grace Kelly (“anche Grace ci dava dentro in camerino, quando nessuno guardava, ma poi non lo andava a dire”), favolose come Alida Valli (“la più grande diva d’Europa”, rovinata dagli americani), disperate come Marlene Dietrich che inventava di avere il tifo per non mostrare a nessuno quanto era ingrassata. Ma avere a che fare con loro era sempre una guerra.

“Puoi uscirne vincitore solo se sei il placido centro del loro essere. Devi essere un’àncora. Anche se non lo sei. Devi mentire e fingere. In tutta la mia vita non sono mai stato insieme a una donna con cui non dovessi fingere”. In tutta la vita Orson Welles si è divertito a smascherare chi fingeva troppo e chi fingeva male. Riteneva, ad esempio, che Humphrey Bogart fosse “un vigliacco”. Uno che cercava rogne nei night club sapendo che i camerieri l’avrebbero fermato. “Non sapeva affatto picchiare”. Un altro borghese che voleva fare il duro, e un attore di seconda categoria, “e con opinioni assai stupide”. Ma un divo. Come Gary Cooper.

Orson Welles durante questi pranzi, durati in realtà per trent’anni e documentati per tre soltanto, ha tenuto sempre distinti gli attori, e i divi, dall’intelligenza e dalla recitazione. “Una grande creazione cinematografica: questa è la peculiarità dei divi. Non li giudichiamo davvero come attori, sono le creature di cui a un certo momento ci siamo innamorati. E questo dipende da chi vogliamo come eroi. E’ impossibile fare una discussione critica seria sugli entusiasmi per i divi del cinema, perché il divo è un pianeta a sé, rispetto alla recitazione.

A volte sono grandi attori o attrici, oppure, sono attori o attrici di terz’ordine. Ma fanno innamorare”. Anche Orson Welles è stato un divo, con pigiami di seta viola che lo facevano sembrare un gigantesco grappolo d’uva, ma non è stato solo un divo: da “Quarto Potere” in poi il cinema non è stato più lo stesso.

Jean Luc Godard ha detto di lui: “Tutti gli dovremo sempre tutto”. Attore, regista, produttore, sceneggiatore, autore di teatro, narratore, editorialista, bevitore, mangiatore, stronzo, capace di discutere a fondo di qualunque argomento, capace di definirsi razzista e omofobo senza esserlo, accumulatore di film incompiuti, il dio della cattiva fama e anche del fallimento. “Io non ho i soldi. Questa è l’urgenza. Questo è ciò che mi fa uscire di testa. Devo andare su quel cazzo di schermo e la mia vita cambia”.

L’inventore, nel “Terzo uomo”, della battuta sulla Svizzera che la Svizzera non si è mai più riuscita a strappare di dosso: “In Italia, sotto i Borgia, per trent’anni hanno avuto guerra, terrore, omicidio, strage ma hanno prodotto Michelangelo, Leonardo da Vinci e il Rinascimento. In Svizzera, con cinquecento anni di amore fraterno, democrazia e pace cos’hanno prodotto? L’orologio a cucù”. L’ultima volta in cui è apparso sullo schermo è stato in “Qualcuno da amare”, diretto dal suo amico e compagno di colazioni Henry Jaglom.

Non voleva essere ripreso mentre rideva, essendo troppo grasso. Jaglom lo fece di nascosto. Prendeva un sigaro alle sue spalle, aspirava e rideva. “Soltanto con l’amore e l’amicizia si crea l’illusione di non essere completamente soli”. Le sue ultime parole di attore, e l’ultima risata.

orson welles barbuto

orson welles barbuto  Orson Welles con sua figlia Chris Welles

Orson Welles con sua figlia Chris Welles  Quarto Potere di Orson Welles

Quarto Potere di Orson Welles