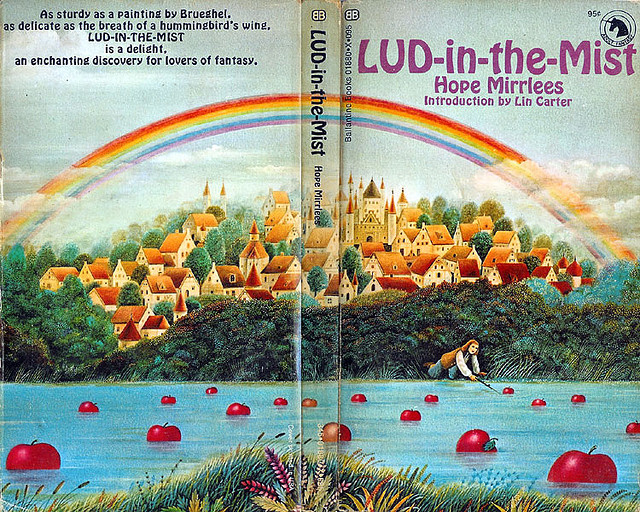

In primavera Giovanni De Feo, scrittore italiano spaesato, che viaggia da Basile a Peter Pan alle illustrazioni di Mervyn Peake, mi consigliò fortemente di leggere un romanzo del primo novecento inglese, Lud-in-the-Mist della modernista Hope Mirrlees.[1] Perché avrei dovuto conoscerlo? Per l’unico motivo che conti davvero – la passione per le storie di magia e ancora di più per tutto ciò che è faery. Tuttavia non ho avuto modo di affrontare il libro che poche settimane fa, in montagna di sera, con l’odore delle stufe che inizia a riempire l’aria alla fine dell’estate e quel silenzio animalesco che viene dai boschi.

Capitale del paese di Dorimare, Lud-in the-Mist sorge alla confluenza di due fiumi, il maggiore Dawl e il suo immissario Dapple che ha origine ad ovest, al di là delle colline (dal nome quanto mai sospetto di Debatable Hills), nella Terra delle Fate. Da secoli, dai giorni del Duca Aubrey, i suoi abitanti non hanno alcuna relazione con i vicini, di cui nemmeno pronunciano il nome, e si è interrotto il commercio di frutti incantati, che usavano arrivare nella cittadina proprio per via fluviale. Eppure tracce fatate sono ovunque, a partire dai nomi bizzarri dei personaggi – Moonlove, Dreamsweet, Ambrose Honeysuckle, Marigold, Primrose Crabapple, ma anche Hyacinth Baldbreeches; [2] o da scongiuri, imprecazioni e giuramenti peculiari, come Gatti dolenti! o Per il Sole, la Luna, le Stelle e le Mele Dorate dell’Ovest. A rompere, suo malgrado, il tabù che divide le due terre sarà il sindaco Nathaniel Chanticleer, figura tragicomica tormentata dal ricordo di una nota bellissima e terribile, ascoltata per caso da ragazzo uscire da un vecchio liuto.

Capitale del paese di Dorimare, Lud-in the-Mist sorge alla confluenza di due fiumi, il maggiore Dawl e il suo immissario Dapple che ha origine ad ovest, al di là delle colline (dal nome quanto mai sospetto di Debatable Hills), nella Terra delle Fate. Da secoli, dai giorni del Duca Aubrey, i suoi abitanti non hanno alcuna relazione con i vicini, di cui nemmeno pronunciano il nome, e si è interrotto il commercio di frutti incantati, che usavano arrivare nella cittadina proprio per via fluviale. Eppure tracce fatate sono ovunque, a partire dai nomi bizzarri dei personaggi – Moonlove, Dreamsweet, Ambrose Honeysuckle, Marigold, Primrose Crabapple, ma anche Hyacinth Baldbreeches; [2] o da scongiuri, imprecazioni e giuramenti peculiari, come Gatti dolenti! o Per il Sole, la Luna, le Stelle e le Mele Dorate dell’Ovest. A rompere, suo malgrado, il tabù che divide le due terre sarà il sindaco Nathaniel Chanticleer, figura tragicomica tormentata dal ricordo di una nota bellissima e terribile, ascoltata per caso da ragazzo uscire da un vecchio liuto.

Se il libro può essere considerato un fantasy, lo è in modo del tutto trasversale: non annovera alcun eroe, ma al contrario un protagonista goffo e dal dubbio senso dell’umorismo; non compaiono re o regine elfiche, duelli di spada, stregoni potenti, personaggi archetipici, ma l’ambiguo popolo delle fate, residente nella tradizione popolare, più che nella mitologia. La Mirrlees recupera la visione folklorica degli esseri fatati, evitando la loro riduzione letteraria a creature minuscole e dispettose – dalla Mab di Shakespeare o le silfidi di Pope alle figurine alate del tardo ottocento. Così facendo mantiene viva la nozione di soglia indefinibile in cui essi si trovano: simili a umani, ma non del tutto, vicini ai morti pur non essendolo necessariamente, crepuscolari e vaghi come il momento in cui ci si addormenta e i sogni prima del mattino – sfuggevoli, attraenti, pericolosi.

Inoltre nelle menti dei Dorimariti le cose fatate si traducevano sempre in inganno. Le canzoni e le leggende descrivevano la Terra Fatata come un paese dove i villaggi sembravano fatti d’oro e cannella, e dove i preti, che si sostentavano con balsamo della Mecca e incenso, offrivano ogni ora olocausti di pavoni e tori dorati al sole e alla luna. Ma se l’occhio limpido di un mortale onesto avesse osservato queste cose abbastanza a lungo, i castelli scintillanti si sarebbero rivelati vecchi alberi nodosi, le lanterne lucciole, le pietre preziose cocci e frammenti, e i preti magnificamente adornati e i loro sacrifici favolosi solo vecchi decrepiti intenti a borbottare su un fuoco di rami secchi. Le fate stesse, insegnava la tradizione, erano eternamente gelose delle solide celebrazioni dei mortali e, ammantate di invisibilità, si mescolavano al partecipanti ai matrimoni, alle veglie e alle fiere – ovunque insomma si potesse trovare del buon cibo – e suggevano l’essenza dalla frutta e dalle carni – ma invano, perché niente poteva donar loro una forma materiale. Non era soltanto il cibo che rubavano. Nelle periferie del paese si credeva ancora che i cadaveri non fossero che imbrogli delle fate, fatti perché apparissero carne e ossa, ma senza reale corporeità – altrimenti, perché avrebbero dovuto mutarsi così rapidamente in polvere? Ma la persona vera, di cui il cadavere non era che uno scarso sostituto, era stata rapita dalle Fate, perché avesse cura delle loro famiglie e mietesse i loro campi di garofani. La gente comune in verità non distingueva mai chiaramente fra le Fate e i morti. Li chiamavano entrambi il ‘Popolo Silente’; e la Via Lattea pensavano fosse il sentiero lungo il quale i morti venivano portati nella Terra Fatata.

E ancora si dice su quel loro paese:

C’è una terra dove il sole e la luna non brillano; dove gli uccelli sono sogni, le stelle sono visioni, e i fiori immortali germogliano dai pensieri della morte. In quella terra crescono frutti i cui succhi talvolta provocano follia, altre virilità; poiché quei frutti hanno il sapore della vita e della morte, e sono il nutrimento perfetto per le anime umane.

Se questi sono scenari familiari ai folkloristi, non lo sono altrettanto per chi conosce le fate attraverso la narrativa per bambini e Tinker Bell, la sua più nota rappresentante. Nella varietà della tradizione gli spiriti fatati assumono invece molte forme e dimensioni: grandi quanto un bambino (e forse essi stessi bambini morti); piccoli quanto un fiore di campo; alti come uomini o donne, ma con aspetto grottesco – una schiena cava, un occhio scintillante, il piede caprino. Oppure, in tutto mescolabili ai comuni cittadini, possono esprimersi o vestire in modo antiquato ed eccentrico, tradendo le loro origini. La vicinanza fra fate e umani è un segnale della reciproca dipendenza, della necessità di un contatto da cui entrambi sono affetti, esemplificato nel libro proprio dai frutti tralucenti. Talora questi fossero di nuovo consumati risveglierebbero gli abitanti di Lud, interrompendone un ritmo vitale a tal punto quieto da sfociare nell’indifferenza, in relazioni anaffettive e nella repressione inconsapevole dell’inquietudine come della gioia. E naturalmente questo accade … con l’interferenza di varie figure: il furfante dalla chioma rossa Willy Wisp, imparentato con il Will O’ the Wisp del folklore ovvero l’ingannevole fuoco fatuo dei cimiteri; un morto anzitempo che non riesce a completare il suo messaggio (poiché la morte, quando arriva improvvisa, porta anche questa conseguenza: non ammutolisce, ma inceppa la lingua, la trasforma in rompicapo); e alcuni dorimariti nostalgici di epoche trascorse.

Se questi sono scenari familiari ai folkloristi, non lo sono altrettanto per chi conosce le fate attraverso la narrativa per bambini e Tinker Bell, la sua più nota rappresentante. Nella varietà della tradizione gli spiriti fatati assumono invece molte forme e dimensioni: grandi quanto un bambino (e forse essi stessi bambini morti); piccoli quanto un fiore di campo; alti come uomini o donne, ma con aspetto grottesco – una schiena cava, un occhio scintillante, il piede caprino. Oppure, in tutto mescolabili ai comuni cittadini, possono esprimersi o vestire in modo antiquato ed eccentrico, tradendo le loro origini. La vicinanza fra fate e umani è un segnale della reciproca dipendenza, della necessità di un contatto da cui entrambi sono affetti, esemplificato nel libro proprio dai frutti tralucenti. Talora questi fossero di nuovo consumati risveglierebbero gli abitanti di Lud, interrompendone un ritmo vitale a tal punto quieto da sfociare nell’indifferenza, in relazioni anaffettive e nella repressione inconsapevole dell’inquietudine come della gioia. E naturalmente questo accade … con l’interferenza di varie figure: il furfante dalla chioma rossa Willy Wisp, imparentato con il Will O’ the Wisp del folklore ovvero l’ingannevole fuoco fatuo dei cimiteri; un morto anzitempo che non riesce a completare il suo messaggio (poiché la morte, quando arriva improvvisa, porta anche questa conseguenza: non ammutolisce, ma inceppa la lingua, la trasforma in rompicapo); e alcuni dorimariti nostalgici di epoche trascorse.

Il tema del frutto fatato e dunque proibito, deriva sia dalla credenza tradizionale per cui mangiare il cibo delle fate implica il divenire loro prigioniero, perdere il senno o addirittura morire di consunzione; che dalla rielaborazione letteraria di Christina Rossetti nel suo Goblin Market, in cui Laura, vittima dei frutti comprati dai folletti in cambio di un suo ricciolo e di una lacrima più rara di una perla, viene salvata dall’amore della sorella Lizzie. Nel romanzo della Mirrlees è proprio un gruppo di ragazze a essere colto dalla frenesia dei frutti, sparendo nei prati e oltre le colline. Tuttavia la connotazione negativa del cibo, presente nella poesia, si stempera nel romanzo nel significato più ampio delle passioni umane e nel rischio da correre per farne esperienza. Una spiegazione mirabile sul legame con la dimensione incantata del reale, sintomo della più profonda natura umana, ce la consegna verso la fine del libro il dottor Endymion Leer, che ha il ruolo sia di antagonista del nostro personaggio principale, che di strumento delle fate.

Amici, siete dei reietti e non lo sapete e avete rinunciato al vostro posto sulla terra. Poiché vi sono due razze – alberi e uomini; e per ognuna vi è una diversa disposizione. Gli alberi sono silenti, immoti, quieti. Vivono e muoiono, ma non conoscono il sapore della vita e della morte; a loro viene affidato, ma non rivelato un segreto. Ma l’altra tribù – l’appassionato, tragico, albero senza radici – l’essere umano? Ahimè! Questi è una creatura i cui più alti privilegi sono una maledizione. Sulla sua bocca resta per sempre il sapore dolce-amaro della vita e della morte, ignoto agli alberi. Senza tregua viene trascinato dai due cavalli selvaggi, ricordo e speranza; ed è tormentato da un segreto che non può mai svelare. Poiché ogni essere umano meritevole di questo nome è un iniziato; ma ognuno a Misteri diversi. E alcuni camminano tra i loro simili con il sorriso compassionevole, leggermente sprezzante, di un adepto tra i catecumeni. E alcuni sono fiduciosi e ciarlieri, e volentieri comunicherebbero il loro segreto – invano! Poiché anche se lo urlassero al mercato o lo sussurrassero in musica e poesia, ciò che direbbero non corrisponderebbe mai a ciò che sanno, e sono come fantasmi caricati di un messaggio di tremenda importanza, ma che possono solo trascinare le loro catene farfugliando. Queste sono dunque le due tribù. Cittadini di Lud-in-the-Mist, a quale appartenete? A nessuna, poiché non siete quieti, maestosi e silenti, ma nemmeno inquieti, appassionati e tragici. Non ho potuto mutarvi in alberi; ma avevo sperato di mutarvi in uomini. Ho nutrito e guarito i vostri corpi; e di buon grado avrei fatto lo stesso per le vostre anime.

La lingua dell’opera riflette la zona di confine da cui si anima, inventandosi a volte nel racconto ameno di un personaggio da salotto all’ora del tè, altre prendendo la cadenza delle veglie notturne, della peregrinazione solitaria, della favola morale o di una storia di equivoci, e perfino la nota fatale del compito ultimo dello stare al mondo. La lezione di fate e folletti, siano essi quelli tradizionali – ladri di latte, rapitori di bambini, ospiti permalosi di cucine e granai dove forse furono vivi un tempo -, che quelli più letterari – espressione di sentimento, arguzia, desiderio -, resta sempre molto concreta: ha a che fare con il godere di ciò che si è e si ha attorno, accettando i cambiamenti imprevisti, i dubbi irrisolvibili e i presagi di decadimento. Una lezione che la Mirrlees sembra aver compreso molto bene e così il suo strampalato protagonista, a suo agio tra le scritte delle lapidi e il loro silenzio fatale più che fra i suoi concittadini.

Il romanzo è nei paesi anglofoni un piccolo cult, che ha influenzato fra l’altro un autore come Neil Gaiman, la cui fama incantata è consolidata anche in Italia. Più di un lettore del suo Stardust, romanzo in sé non eccezionale, ma arricchito dalle illustrazioni splendide di Charles Vess, riconoscerà nella geografia di Dorimare, una qualche provenienza della città di Muro (Wall), divisa appunto da un muro di cinta dal mondo delle fate. E forse fra i tanti reami, dragoni e guerre del genere fantasy, non sarebbe poi così inopportuno riproporre un testo meravigliosamente scritto, denso di colline che mai sono quello che sembrano, di visioni sfuggenti, di mucche azzurre e pastori di cui diffidare nella notte di Ognissanti, di bambini che ascoltano il mondo come nessun altro ha mai fatto e di genitori che dunque ricordano. Dopotutto la realtà in cui siamo immersi non si compone che in minima parte di atti eroici, ed è invece assai ricca di epifanie familiari, amicizie imperfette, dettagli che ognuno di noi converte, nel suo segreto, in sogni.