“Sì, gli artisti vanno avanti passandosi la fiaccola, Delacroix agli impressionisti &c. Ma è tutto lì? -”

si domandava Van Gogh in una lettera al fratello Theo dei primi di agosto 1888, a trentacinque anni, poco prima di dipingere i Girasoli. Siamo in Provenza, alla Casa Gialla, Lo Studio del Sud, il coronamento di un sogno che durerà poco.

Molti anni dopo Edvard Munch riflette su Van Gogh che mai “lasciò spegnere la sua fiamma. Fuoco e braci furono i suoi pennelli nella sua breve vita, mentre si consumava per la sua arte”. È l’ottobre 1933, Munch ha settant’anni, da molto tempo vive appartato a Ekely, la tenuta sui fiordi acquistata nel 1916, non lontano da Oslo. “Ho pensato, e sperato, che alla lunga, con più denaro a mia disposizione, non lascerò, come lui, che la mia fiamma si spenga, e con un pennello di fuoco dipingerò fino alla fine.”

Ed è proprio la fiamma che animò entrambi che è al centro della grande mostra Munch:Van Gogh, aperta al Museo Van Gogh di Amsterdam fino al 17 gennaio 2016 e curata da Maite van Dijk, Magne Bruteig e Leo Jansen. È il primo evento dalla recente inaugurazione del nuovo ingresso del museo, un enorme spicchio di vetro sul Museumplein (opera dello studio di Kisho Kurokawa) che, accostato all’edificio semicircolare costruito nel 1999 dallo scomparso architetto giapponese, risalta, soprattutto la notte, tra le luci degli altri musei che si affacciano sulla piazza.

Da sinistra: Vincent van Gogh, La Casa Gialla (1888), Van Gogh Museum, Amsterdam; Edvard Munch, La vite rossa (1888-1890), Munch-Museum, Oslo

Nati a dieci anni di distanza, Van Gogh (1853-1890) e Munch (1863-1944) iniziano la loro vita da artisti nello stesso anno: il 1880. Il giovane Munch si iscrive alla Reale Accademia di Christiania (l’odierna Oslo), Van Gogh, non più giovanissimo, a quella di Bruxelles. Ispirati dal naturalismo dei pittori più amati, quali Christian Krohg (Munch), Jean-François Millet e Jozef Israëls (Van Gogh), non tardano molto ad esprimere i temi classici rompendo con la tradizione. “Caricature, facce da animali”. Oppure, “fattura grossolana, forme sproporzionate”… Così furono accolte due prime grandi opere, I Mangiatori di Patate (Van Gogh, 1885) e Mattino (Munch, 1884), punto di evasione dalla terra natia, quasi a stabilire che in patria non c’è più nulla da ricercare.

Approdati a Parigi negli stessi anni, non si incontrarono mai. Il puzzle è singolare, ha tenuto i curatori col fiato sospeso. Munch, nel maggio 1885, soggiornò per tre settimane a Parigi, e alloggiò ai piedi di Montmartre in rue Laval 32, proprio a due passi da Theo, che stava al 26, ma Van Gogh era ancora in Olanda… Più tardi, quando Vincent visse a Parigi (1886-1888) Munch era tra Norvegia e Danimarca; Munch arrivò a Parigi nel 1889, ma Van Gogh era in Provenza. L’anello di congiunzione perfetto ci sarebbe: è il pittore norvegese Hans Heyerdahl, che Theo conosceva perché era rappresentato dalla Goupil, dove lui lavorava. Nel 1882 espresse apprezzamenti per le opere di Van Gogh, in particolare la litografia Sorrow, tanto che Vincent ne inviò una copia al fratello, per lui. Il mondo è piccolo: Heyerdahl era amico del giovane Munch e passavano l’estate a dipingere ad Åsgårdstrand… ma prove concrete che abbia presentato l’amico Edvard a Theo o alla Goupil, ad oggi non ce ne sono.

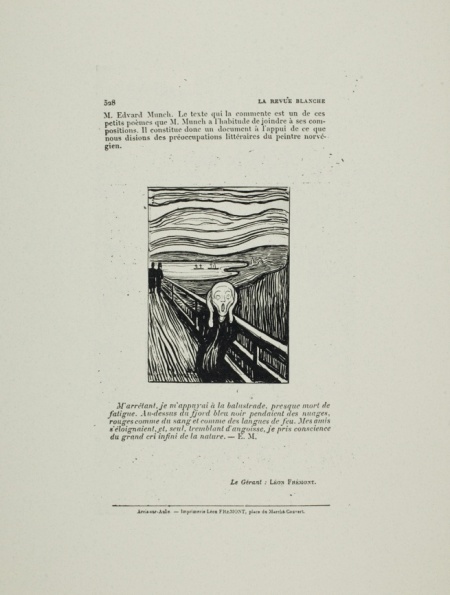

Sappiamo invece che nel marzo 1890 Munch visitò l’Exposition des Indipéndants, nella quale Vincent (che era a Saint-Rémy) esponeva dieci dipinti. Dopo la morte, il gallerista Ambroise Vollard, con il quale Munch era in contatto, espose in tutto più di cento opere di Vincent. Conclusione: Van Gogh non vide mai un’opera di Munch, e probabilmente non ne conosceva l’esistenza, ma Munch conosceva da vicino l’opera di Vincent, e potrebbe avere sentito parlare di lui già molto presto. Munch espose a Parigi da Siegfried Bing nel 1896, e l’anno successivo il critico francese Thadée Natanson (fondatore della prestigiosa rivista La Revue Blanche), fu il primo a descrivere Munch come “uno degli artisti influenzati da Van Gogh”.

Dall’alto: Vincent van Gogh, Montmartre, dietro al Moulin de la Galette (1887), Van Gogh Museum, Amsterdam; Edvard Munch, Giorno di primavera su Karl Johan Street (1890), Munch Museum, Oslo

Occasioni mancate e numeri civici a parte, di grande interesse è il modo con cui entrambi attraversarono la lezione impressionista. L’assorbirono e la padroneggiarono in breve tempo come dimostrano due finestre incantate – Montmartre (Van Gogh) e Giorno di Primavera su Karl Johan Street (Munch) – ma la liquidarono altrettanto velocemente alla ricerca di un territorio proprio di cui diventare padroni assoluti. Per entrambi la pittura doveva essere soprattutto e prima di tutto libera. Esercitare questa libertà individuale è la loro urgenza più alta. Impegnati nell’esprimere la condizione umana, nel 1889-1890 Munch scrisse i suoi credo sull’arte in quello che diventò poi il ‘Manifesto di St. Cloud’: “[…] non ci dovrebbero più essere dipinti di interni, con gente che legge e donne che lavorano a maglia. Al loro posto ci deve essere gente che respira, sente, soffre e ama”. Dal canto suo Van Gogh a Parigi aveva già messo l’anima in un paio di scarpe, e aveva fatto un salto decisivo nel colore e nell’universo giapponese, dipingendo in brevissimo tempo Agostina Segatori, la proprietaria del caffè Le Tambourin, in due versioni distanti anni luce: la prima in stile impressionista, seduta con sigaretta al tavolo del bar, la seconda una quasi-maschera dallo sguardo enigmatico, una vera icona dal fondo giallo oro (La donna Italiana). A Parigi, da Bing, Van Gogh si appassiona alle stampe giapponesi, un nuovo bagaglio da portare al sole della Provenza; Munch trarrà ispirazione dalla grafica di Gauguin.

All’inizio del secolo il loro lavoro è apprezzato in Germania, ed è lì che i due artisti vengono per la prima volta affiancati. Nel 1904 Paul Cassirer, che da qualche anno vende opere di Vincent, espone alcune loro tele insieme nella sua galleria di Berlino e, poco dopo, il fratello Bruno si assicura l’esclusiva per la Germania dell’opera grafica di Munch. L’unico grande “incontro”, il solo fino ad oggi, è avvenuto a Colonia, alla mostra del Sonderbund del 1912 (che celebrava tra le star Cézanne, Gauguin, Signac): il più festeggiato come capostipite della nuova pittura è Vincent van Gogh con ben centotrenta opere, seguito da Munch, con trentadue. Munch è alle soglie dei suoi cinquant’anni, ha appena ripreso in mano e messo ordine nella sua vita, Van Gogh s’è ucciso ormai da ventidue.

Dall’alto: Vincent van Gogh, La camera da letto (1888), Van Gogh Museum; Edvard Munch, Autoritratto tra l’orologio e il letto (1940-43), Munch Museum, Oslo

Due vite travagliate, episodi drammatici, fallimenti amorosi, niente figli, furono entrambi immersi nell’idea che l’arte è una missione e, come tale, ha bisogno di dedizione completa: l’arte prima di tutto. In modi diversi, ma per certi versi paralleli, la vita leggendaria di queste due icone delle modernità ha contribuito alla creazione del mito: alienazione, solitudine, alcolismo, ricovero psichiatrico hanno segnato la vita dei due pittori mettendo spesso in ombra ciò che fu alla base della loro carriera d’artista. Una carriera che in Van Gogh si consuma in soli dieci anni, Munch invece lavorerà fino all’ultimo, ai suoi ottant’anni, assistendo per lungo tempo al riconoscimento del proprio lavoro. Due figure per le quali gli studi sistematici e scientifici degli ultimi decenni mirano a superare la pesante eredità di artista “mitizzato e romantico” per approdare a una visione non solo storica ma anche tecnico-scientifica che consenta di approfondire, con percorsi tematici, la complessità della loro opera, gli obiettivi della loro ricerca. Questa è, in fondo, una delle grandi scommesse silenziose della mostra. Concepita sei anni fa e curata da due tra i musei monografici più importanti d’Europa – il Munch Museet di Oslo e il Van Gogh Museum di Amsterdam –, l’evento porta sobriamente con sé questo spostamento del pendolo. Oltre cento capolavori dei due artisti (circa 80 dipinti e 30 opere su carta), appesi l’uno accanto all’altro, creano una tensione particolare, un certo spaesamento.

Incontriamo temi e passioni comuni, la natura ha un grande magnetismo, è fonte di forti emozioni, prezioso nutrimento per entrambi, “je mange toujours de la nature”, scrive Van Gogh dalla Provenza all’amico pittore Émile Bernard, “continuo a nutrirmi della natura. Esagero, talvolta apporto cambiamenti al soggetto però, in fin dei conti non invento mai l’intero quadro, lo trovo al contrario già fatto nella natura – solo che va liberato”.

Dall’alto: Vincent van Gogh, Sottobosco (1889), Van Gogh Museum, Amsterdam; Edvard Munch, Primavera nel bosco di olmi (c.1923), Munch Museum, Oslo

Anche Munch non abbandonerà mai del tutto i riferimenti oggettivi nel dipingere la natura e vent’anni dopo, nel 1908 scrive: “Natura per l’intero percorso. Verità fino all’ultimo. Sempre gli stessi temi. In pieno sole – con la pioggia – in estate e in inverno […] Non è possibile dipingere la natura bensì attingere da lei o imbandire le sue generose vivande”. Forme essenziali, pennellate ora rapide e ritmiche, ora sinuose e avvolgenti, colori contrastanti, sono alcune direzioni di ricerca. Van Gogh cerca profondità alzando quasi completamente la linea d’orizzonte, Munch dipinge due tronchi tagliati che creano un forte effetto spaziale. Due boschi senza fine, o almeno così sembrano, in tutte le direzioni.

Dall’alto: Vincent van Gogh, Bosco con due figure (1890), Cincinnati Art Museum, Cincinnati; Edvard Munch, Il tronco giallo (1912), Munch Museum, Oslo

Munch nei suoi scritti si paragonò più volte a Van Gogh per questo sentire comune, là dove si tratta di “interpretare intense emozioni nel momento stesso in cui si lavora in presa diretta sulla natura – o la natura osservata in termini di intense emozioni […]”, e allora “l’incandescente fornace della mente divora con ferocia il sistema nervoso (Van Gogh ne è un esempio, come lo sono io)”.

E così vediamo il ciclo della vita, la fertilità, la luna nordica, il sole provenzale, il cielo stellato affrontati con l’urgenza di chi vuole portare la pittura oltre il conosciuto. Ma quella stessa urgenza non esclude, per nessuno dei due, calma e determinazione, anzi. Entrambi riprendono ripetutamente gli stessi temi e soggetti, dove sperimentano nuovi percorsi, affidandosi a esplosioni di colore o densità di materia, pigmenti puri e contrasti simultanei, prospettive dilatate o spazi claustrofobici, tecniche complesse e raffinate che rimangono perlopiù in sottofondo, restituendo un effetto di apparente e sorprendente semplicità.

Questa immediatezza di discorso, diretto e comprensibile a tutti, è una delle caratteristiche magiche che li accomuna e che fa della loro opera qualcosa di universale, andando dritto al cuore dello spettatore. Una vera missione.

Dall’alto: Vincent van Gogh, Notte stellata sul Rodano (1888), Musée d’Orsay, Parigi; Edvard Munch, Notte stellata (1922-24), Munch Museum, Oslo

Nel settembre 1888 Van Gogh esce a dipingere al buio: “– finalmente il cielo stellato dipinto di notte, alla luce di una lampada a gas”, ne include uno schizzo al fratello, è la notte stellata sul Rodano. “[…] sento un terribile bisogno di – la chiamerò con il suo nome – religione, e allora esco di notte a dipingere le stelle”. La cosa non passa inosservata, è persino riportata in un trafiletto del giornale di Arles, ma cielo e stelle sono di tutti. Van Gogh sta cercando una nuova religione, “Victor Hugo dice: Dio è un faro a eclissi, e allora è certo che in questo momento siamo nell’eclissi.” Nella pittura vorrebbe qualcosa che “ci tranquillizzasse e ci consolasse”. Anche Munch è affascinato dalla notte, e produce varie versioni di cielo stellato sui fiordi, le prime sono pervase di blu e di melanconia (1893), la luna nordica si specchia opaca nel mare formando una colonna che par di mercurio, quasi a misurare la sua melanconia; la versione finale, trent’anni più tardi, sembra ispirarsi alla tela di Vincent che aveva potuto vedere a Parigi, si anima di luci all’orizzonte, le stelle brillano, una figura in basso a destra passa come un’ombra: riconosciamo il suo profilo.

Da sinistra: Vincent van Gogh, Il ponte di Trinquetaille (1888), Van Gogh Museum, Amsterdam; Edvard Munch, L’urlo (1893), Munch Museum, Oslo

Tempeste di emozioni, temi universali, “angoscia”, “consolazione”, “sofferenza”, accostati alla svolta del secolo: L’urlo di Munch e Il ponte di Trinquetaille di Van Gogh, Madonna accanto alla Berceuse, La fanciulla malata accanto al Giardino dell’ospedale. Ma se Van Gogh dipinge il lato sacro della natura e l’anima splendente dei suoi modelli, facendone ‘tipi’ universali, icone senza tempo, e infondendo loro una santità particolare, Munch, basandosi su esperienze personali e fatti vissuti, scava tra le ombre della condizione umana: gelosia, angoscia, disperazione, amore, morte sono temi indagati ripetutamente anche nella straordinaria opera grafica, messi a nudo di fronte a noi. Lontanissimi. Eppure entrambi li pensano presentati insieme, come grandi polittici, gli orchestrali della sinfonia della vita che intendono raccontare. La parola ‘sinfonia’ piace a tutti e due, ha a che fare con Wagner che ammirano, ma più di tutto con i colori e le forme che entrano in reciproca tensione e risonanza. Nel 1902 Munch espone a Berlino il suo progetto più famoso, Il fregio della vita (sul quale continuò a lavorare per trent’anni), Van Gogh nel 1888 aveva realizzato una serie di dipinti per la Casa Gialla che chiamò Décoration. Esiti opposti, ma il sentire è comune. Così come Van Gogh cita Millet “il dolore fa esprimere più fortemente gli artisti”, Munch scrive nei suoi taccuini: “Che cos’è l’arte? L’arte emerge dalla gioia e dal dolore. Maggiormente dal dolore”.

Anime inquiete, erranti, poliglotte. Entrambi leggono avidamente, scrivono molto. Di Van Gogh abbiamo più di ottocento lettere in tre lingue (olandese, francese, inglese [vangoghletters.org]) la maggior parte delle quali al fratello Theo; di Munch più di 2600, anche per lui in tre lingue (norvegese, tedesco, francese) con circa 400 corrispondenti, familiari, amici, scrittori, critici, galleristi. L’aspetto multilingue è qualcosa che li accomuna, e deriva per entrambi da prolungati soggiorni all’estero, dalla passione per la letteratura.

Per Van Gogh scrivere era un appuntamento con l’arte e con Theo, con gli amici pittori, oltre che con se stesso, introspezione, anche. Nelle sue lettere, dal 1880 in poi, possiamo seguire passo a passo la progressione delle sue opere – tantissimi gli schizzi accanto alle parole – , gli studi sul colore, i suoi perché, i suoi credo, le sue letture preferite. Spesso parla di analogia tra pittura e scrittura e le parole gli vengono “una dopo l’altra” come pennellate sulla tela. Vincent forse era consapevole delle sue qualità di scrittore – ne fece cenno solo in una lettera al fratello dalla Provenza: “potrei scrivere”… Ad un certo punto fu anche consapevole dell’importanza della corrispondenza tra pittori e appena arrivato ad Arles scrisse a Theo: “potrebbe essere interessante conservare la corrispondenza tra artisti”. Ma Van Gogh, da artista esploratore con bagaglio leggero, non conservava le lettere ricevute e certamente non scriveva pensando a un pubblico, ma perché ne aveva voglia, ne sentiva il bisogno, un bisogno non solo umano, ma soprattutto artistico, letterario, fraterno.

Per Munch le cose erano molto diverse. Egli faceva parte del circolo dei Bohémiens di Christiania che ruotava attorno allo scrittore anarchico Hans Jæger, che frequentò assiduamente dal 1891 al 1895, assorbendone gli ideali artistici: “scrivi la tua vita”, “amore libero”, due motti fondanti. Nel celebre Autoritratto con sigaretta (1895) si rappresenta come artista bohémien, senza i suoi strumenti di lavoro, avvolto da un alone di mistero nel fumo blu che pervade la tela, – non a caso l’amico August Strindberg, nel suo biglietto da visita, si era fotografato con sigaretta. Fissa così il suo statuto artistico e definisce la sua appartenenza che porterà avanti nel tempo, cercando, anche in Germania, la compagnia di scrittori più che di pittori. Inizia ben presto a scrivere taccuini sull’arte, veri e propri compagni di viaggio (circa 200 conservati a Oslo contenenti più di 4.000 disegni, in corso di digitalizzazione e traduzione [emunch.no]). Abbiamo aforismi che divennero famosi, scritti sull’arte, disegni affiancati da ‘schizzi letterari’.

Una delle icone dell’opera di Munch per esempio, L’urlo, nelle sue varie versioni, è accompagnata in quasi tutti i libri di storia dell’arte dalle righe ormai famose del suo autore (nate nel 1892 da uno schizzo letterario in mostra, anch’esso intitolato The scream , il cui disegno sfociò nel dipinto Despair), righe che Munch continuò per anni a modificare e a perfezionare per le varie pubblicazioni, giungendo a una versione più scarna nel 1913-1915 (Camminavo lungo una strada/con due amici./ Il sole tramontava/ il cielo si è improvvisamente mutato/ in sangue e io ho sentito la natura/ lanciare un grido immenso). La cosa interessante è che nel 1895 La Revue Blanche dedicò una pagina alla versione litografica, precisando subito che “Il testo che la commenta è uno dei piccoli poemi che il Sig. Munch ha l’abitudine di aggiungere alle sue composizioni. Costituisce perciò un documento a sostegno di quelle che possono dirsi le preoccupazioni letterarie del pittore norvegese.” L’anno successivo la rivista newyorkese Mademoiselle riprese la stessa pagina della rivista parigina specificando così: “Il pittore stesso ha tradotto in parole la sua interpretazione del disegno.”

Edvard Munch, L’urlo , litografia, in La Revue Blanche (1895) — MM UT2, Munch Museum, Oslo

Un’opera complessiva, dunque, composta da parola-immagine sin dal suo nascere. Il confine è fluido, simbiotico, un territorio ancora tutto da esplorare. Questa è una delle caratteristiche di Munch, che continuò tutta la vita a scrivere brani poetici a supporto delle sue opere, descrivendo esperienze realmente vissute, e pubblicò vari testi autonomi. Come dimostrano recenti ricerche, egli era anche molto attento alla costruzione della propria immagine, alle pubblicazioni, ai rapporti con le gallerie per l’organizzazione delle sue mostre. Non così per Van Gogh, che, scrivendo a Theo o agli amici pittori, non avrebbe certamente immaginato che brani delle sue lettere sarebbero diventati preziose didascalie, per accompagnare i visitatori di tutto il mondo tra i suoi quadri nei musei.

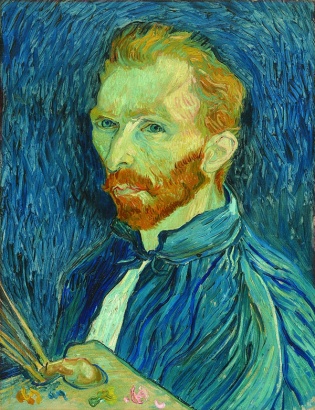

Da sinistra: Vincent van Gogh, Autoritratto al cavalletto (1887-88), Van Gogh Museum, Amsterdam — Edvard Munch, Autoritratto (1926), collezione privata

L’autoritratto, un tema solo accennato nel percorso della mostra, in realtà occupa un posto speciale nella loro opera, un pensiero costante per tutti e due. All’ingresso, prima di ogni altra cosa, incontriamo i due pittori con tavolozza. Il primo ha trentacinque anni, il secondo sessantatré. La misura della testa è quasi la stessa, lo sguardo di Van Gogh è solenne, quello di Munch provocatorio: comprendiamo subito che il ritratto di sé rappresenta per entrambi una grande sfida. Van Gogh ne produce quasi quaranta in poco più di tre anni, dal 1886 al 1889 (e non in dieci come spesso si legge); per Munch abbiamo decine di autoritratti tra tele, disegni e opera grafica, ma abbiamo anche molte ‘comparse’ all’interno delle composizioni, spesso teatrali, che lo caratterizzano, senza contare le dozzine di autoritratti fotografici, – il tutto nell’arco di più di sessant’anni, dai diciannove anni fino alla fine (1882-1944). Difficile metterli a confronto. Entrambi guardano a Rembrandt per la carica emotiva che sa trasmettere nella ritrattistica (quasi settanta autoritratti), – main de feu, mano di fuoco, come scrive Van Gogh. Così tutti e due assumono il proprio volto allo specchio non solo come autonarrazione, o sfondamento del binomio somiglianza-rappresentazione (che entrambi frequentano e raggiungono); quello che a loro interessa è questo luogo libero di ricerca introspettiva, sulla condizione della propria mente. Un luogo dove scavare: “è difficile conoscere se stessi – ma non è certo semplice dipingere se stessi”, scrive Vincent dopo una lunga crisi (nel settembre 1889), mettendo in diretta relazione lo specchio con la conoscenza di sé. E così Van Gogh guarda la tela specchiante che ha appena dipinto e si vede “magro, pallido come un diavolo” come scrive a Theo, Munch si dipinge dall’inferno. Van Gogh l’anno prima si era tagliato il lobo dell’orecchio, Munch nel 1902 si era sparato un colpo di pistola alla mano sinistra durante una lite con Tulla Larsen, perdendo parte del dito.

Vincent van Gogh, Autoritratto (1889), National Gallery of Art, Washington — Edvard Munch, Autoritratto dall’inferno (1903), Munch Museum, Oslo

È singolare come, all’inizio della loro carriera pittorica, il ritratto fotografico agisca come un motore potente: innervosisce entrambi. A fine 1885 Van Gogh, lasciata l’Olanda, ben osserva i “tanti fotografi” di Anversa e conclude che “resta tutto morto”, mentre “il ritratto dipinto ha una sua vita, uscita dalle radici dell’anima del pittore, dove la macchina non può andare”. Per il giovane Edvard l’esperienza è simile, – anche a Oslo la fotografia era diventata fonte di ispirazione per i pittori realisti (compreso Krohg), tanto che nei suoi taccuini a fine secolo Munch scrive: “Sin quando la macchina non sarà utilizzabile all’Inferno o in Paradiso, i pittori non dovranno temerne la rivalità”. Però poi, nel 1902 acquista una Kodak (la Bull’s-eye) con la quale inizia una serie di esperimenti fotografici. Tantissimi gli scatti a se stesso, al proprio volto di fronte, di tre quarti, di profilo, doppie esposizioni che sembrano ombre, spiriti o fantasmi, un grosso lavoro che lo posiziona nel nuovo secolo, ispirando nuove generazioni di artisti. Molte sue tele di autoritratti derivano da auto-fotografie, – anche per il ritratto di sé con tavolozza esiste una fotografia con la stessa posa ed espressione, siamo negli anni venti del Novecento… E nel 1888, Vincent, da Arles, aveva “messo per iscritto” il suo ritratto al cavalletto, descrivendolo per la prima volta in una lettera alla sorella Willemien, e aveva concluso così: “e non è facile dipingere se stessi – ma in tutti i casi tutt’altro che una fotografia”.

Unici del loro tempo a dedicarsi con tanta forza e tenacia all’autoritratto, incarnandolo in prima persona come un genere da rivoluzionare, essi sono stati due anelli fondamentali nel passaggio da un secolo all’altro, contribuendo a dare nuova vita e autonomia a qualcosa che era senza nome. Perché senza nome? Perché la parola ‘autoritratto’ ai tempi di Van Gogh non esisteva. A cavallo del secolo la confusione è notevole, ‘portrait’ è usato per tutto, dal ritratto a qualcun altro, al ritratto dell’artista eseguito dall’artista (Portrait de Rembrandt, de Goya), al ritratto fotografico. Se guardiamo il primo catalogo ragionato dell’intera opera di Van Gogh, che è in francese (Jacob-Baart de la Faille, 1928), la cosa è abbastanza divertente. Scopriamo per esempio che per ‘autoritratto’ (Van Gogh è sempre a mezzo busto) c’è un bello sforzo di ‘varietà’, proprio nella stessa pagina. Uno in fila all’altro, leggiamo: Portrait de l’artiste, Son portrait par lui mȇme, Portrait de lui mȇme. A Parigi invece, al Salon del 1905, i due autoritratti esposti di Vincent sono indicati così: Portrait de Van Gogh, Portrait de Van Gogh blessé. Vero è che tutti capiscono di cosa si tratta, ma il fatto rimane che una parola non c’è. Alla fine del secolo l’autoritratto è, a tutti gli effetti, anche dal punto di vista linguistico, una sottospecie di ‘ritratto’. La voce, nei dizionari delle varie lingue, semplicemente non compare. La questione da sola meriterebbe un libro, le prime asseverazioni sono in tempi molto diversi nei vari paesi, spaziano nell’arco di trent’anni, dal 1898 per l’Olanda al 1928 per la Francia, per fare due soli esempi. Dunque potremmo dire che i nostri due artisti, figure indipendenti del loro tempo, hanno contribuito non solo a rivoluzionare il genere, ma anche a rendere necessaria la parola stessa. E Munch, che si metteva in posa per autofotografarsi il volto, ha assistito a questo cambiamento. Sul retro di due sue fotografie abbiamo due annotazioni interessanti, di suo pugno: Berlino, 1907 Selvfotografe; Ekely, 1930, Selvportett.

Ma uno degli autoritratti più desolanti di Munch (non deriva da una fotografia) rimane quello nella sua camera da letto, alla fine della sua vita. A ottant’anni o quasi (la datazione è controversa) egli si presenta a se stesso e a noi quasi informe, tra un orologio senza lancette, il tempo è finito, non c’è, – e il suo letto. I vestiti penzolano come fossero già vuoti. Dietro di sé i suoi quadri, lasciati alle spalle. Non sappiamo se questo è un omaggio a Van Gogh e alla sua camera da letto, eppure, ora, alla fine della sua vita dedicata all’arte, anche lui sembra volerci dire: Ma è tutto lì?