Il modo di rivelare ciò che resta altro malgrado la sua rivelazione non è il pensiero ma il linguaggio della poesia. Il suo privilegio non consiste, nelle analisi di Blanchot, nel portarci più lontano dal sapere. Esso non è telepatico, l’esteriore non è il lontano. Esso è ciò che appare – ma in maniera singolare – quando tutto il reale è stato negato, realizzazione di questa irrealtà. Il suo modo d’essere – il suo genere –consiste nell’essere presente senza essere dato, nel non offrirsi al potere, essendo stata la negazione l’ultimo potere umano, consiste nell’essere il campo dell’impossibile al quale il potere non può aggrapparsi, nell’essere un congedarsi perpetuo da ciò che lo svela. Ne consegue per colui che guarda l’impossibile, una solitudine essenziale, che non può essere equiparata al sentimento d’isolamento e di abbandono nel mondo, superbo o disperato.

Solitudine nel campo desolato delle impossibilità incapaci di costituirsi in mondi. A ciò condurrebbe la letteratura. Sempre essa farebbe parlare ciò che non è mondo – gli dei e gli eroi, quando gesta e battaglie non erano Azione e Politica, ma eroismo e avventura. Oggi che gli dei se ne sono andati, essa lascia parlare e compiersi ciò che è più radicalmente non-mondo, l’essere dell’essente – la presenza della sua sparizione. Blanchot riprende per mostrarlo le sue antiche meditazioni su Mallarmé e su Kafka. Scrivere sarebbe ritornare al linguaggio essenziale che consiste nello scartare le cose nelle parole, nel far eco all’essere.

L’essere delle cose non è nominato nell’opera, ma si dice nell’opera, coincide con l’assenza delle cose che sono le parole. Essere equivale a parlare, ma parlare in assenza di ogni interlocutore. Parlare impersonale, senza «tu», senza interpellazione, senza vocativo e tuttavia distinto dal «discorso coerente» che manifesta una Ragione universale, discorso e Ragione che appartengono all’ordine del giorno.

Ogni opera è più perfettamente opera nella misura in cui il suo autore non fa conto di servire un ordine anonimo. Kafka ha cominciato a scrivere veramente quando ha sostituito «egli» a «io», perché «lo scrittore appartiene a un linguaggio che nessuno parla». Non che un ideale universale ed eterno comandi dunque la scrittura. Blanchot mostra come l’impersonalità dell’opera è quella del silenzio che segue alla dipartita degli dei, inestinguibile come un mormorio, quella del tempo dove affonda il tempo storico che possiamo negare come figli della storia, quella della notte in cui sorge la negazione del Giorno che noi neghiamo ancora come figli del Giorno. Il creatore è colui il cui nome si cancella e la memoria si estingue.

«Il creatore non ha potere sulla sua opera». Scrivere è spezzare il legame che unisce la parola a me stesso, invertire il rapporto che mi fa parlare a un tu – «farsi eco di ciò che non può cessare di parlare». Se la visione e la conoscenza consistono nel potere sui loro oggetti, nel dominarli a distanza, il rovesciamento eccezionale che la scrittura produce comporta l’essere toccato da ciò che si vede essere toccato a distanza. Lo sguardo è preso dall’opera, le parole guardano colui che scrive. (Così Blanchot definisce la fascinazione). Il linguaggio poetico che ha scartato il mondo lascia riapparire il mormorio incessante di questo allontanamento, come una notte che si manifesta nella notte. Non è l’impersonale dell’eternità, ma l’incessante, l’interminabile, che ricomincia sotto la negazione che se ne possa tentare.

Situazione che Blanchot accosta alla morte. Scrivere è morire. La morte, per Blanchot, non è il patetico delle ultime possibilità umane, possibilità dell’impossibilità, ma ripetizione incessante di ciò che non può essere afferrato, di fronte al quale l’«io» perde la sua ipseità. Impossibilità della possibilità. L’opera letteraria ci avvicina alla morte, perché la morte è questo brusio interminabile dell’essere che l’opera fa mormorare. Nella morte come nell’opera, l’ordine regolare si rovescia poiché il potere conduce a ciò che non può assumersi. Sicché la distanza fra la vita e la morte è infinita come è infinita l’opera del poeta di fronte all’inesauribile linguaggio che è lo svolgersi o più esattamente l’interminabile oscillazione o anche il trambusto dell’essere.

La morte non è la fine, è il non finire di finire. Come in certi racconti di Edgard Poe, dove la minaccia si avvicina sempre più e dove lo sguardo impotente misura questo avvicinamento sempre ancora distante. Blanchot specifica quindi la scrittura come una struttura quasi folle, nell’economia generale dell’essere, e per la quale l’essere non ha più economia, perché esso non porta più, affrontato attraverso la scrittura – alcuna abitazione, non comporta alcuna interiorità. Esso è spazio letterario, cioè esteriorità assoluta – esteriorità dell’assoluto esilio. È ciò che Blanchot chiama anche la «seconda notte», quella che nella prima notte, esito normale e annullamento del giorno, si fa presenza di questo annullamento e ritorna così incessantemente all’essere; presenza che Blanchot descrive con termini quali sciabordio, mormorio, ripetizione incessante, tutto un vocabolario che esprime il carattere, se così si può dire, inessenziale di questo essere della seconda notte. Presenza dell’assenza, pienezza del vuoto, «compiutezza di ciò che tuttavia si nasconde e permane chiuso, luce che brilla sull’oscuro, che è brillante di questa oscurità divenuta apparente, che toglie, rapisce l’oscuro, ciò la cui essenza è richiudersi su ciò che vorrebbe rivelarlo, attirarlo in sé e inghiottirlo».

La scrittura sarebbe, da parte sua, l’inverosimile procedere di un potere che, a un certo punto chiamato ispirazione, «vira» in non-potere. Ritmo stesso dell’essere, sicché la letteratura non avrebbe altro oggetto che se stessa (e bisognerà dire un giorno il senso latente dell’opera di Blanchot romanziere). L’arte moderna non parla che dell’avventura stessa dell’arte – cerca di essere pittura pura, musica pura. Senza dubbio l’opera critica e filosofica, che racconta questa avventura, è ben al di sotto dell’arte che è il viaggio stesso al termine della notte, e non soltanto il racconto del viaggio. E tuttavia al filosofo la ricerca di Blanchot apporta una «categoria » e un «modo di conoscenza» nuovo che noi vorremmo esplicitare, qualsiasi cosa ne sia, della filosofia dell’arte propriamente detta.

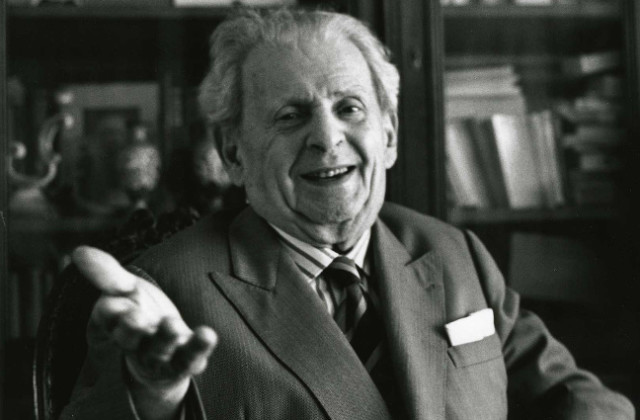

Pubblichiamo un estratto dal libro Su Maurice Blanchot (Caratteri Mobili, a cura di Augusto Ponzio e Francesco Fistetti), una raccolta di quattro saggi del filosofo Emmanuel Lévinas sullo scrittore e critico letterario francese