L’immagine del teatro ? Un uomo che dipinge un ritratto. “L’attore è il suo braccio – e il suo cuore. Il regista è la sua volontà creativa. Lo scenografo il suo respiro – la sua possibilità di respiro. L’autore della messinscena è il cervello: la consapevolezza”. È il 1958, l’epoca di queste icastiche Conversazioni a Elsinore, e Jerzy Grotowski è un giovane Amleto che, nella Polonia prudentemente riformista di Gomulka, va cercando il Graal. La giovinezza, del resto, non può chiedere di meno, vuole rivoltare di sotto in su le convenzioni che affliggono la scena, che a quel tempo (e oggi no?) assumono due maschere: la reviviscenza naturalistica (Attore I) e la finzione consapevole (Attore II). Due bigottismi si contendono il dominio della scena rivendicando ciascuno la sacralità di un metodo, ma dimenticando il Motto. E il motto è “ritrovare il Graal – andare oltre la limitatezza e la fragilità dell’egocentrismo – verso gli altri esseri umani, verso la natura, consapevoli di questa unità universale la cui espressione più alta e più degna di giustizia, di compassione, di aiuto è l’uomo”.

Leggendo, sfogliando, andando e venendo tra le pagine de La possibilità del teatro, il primo, bellissimo volume dell’opera completa di Jerzy Grotowsky tradotto da Carla Pollastrelli per la casa Usher, è difficile resistere alla tentazione dell’entusiasmo. Sopraffatto dal suo oggetto, l’entusiasmo si confonde e rende tutto simultaneamente citabile: a vent’anni, l’allievo dei corsi di regia della Scuola d’Arte Drammatica di Cracovia ha già decostruito la lezione di Stanislavskij, il suo vero grande maestro, per estrarne il nocciolo del teatro che ha appena cominciato a sognare, concentrato nel primato dell’azione fisica – della presenza consapevole del corpo attoriale – rispetto al presupposto dell’emozione psicologica (e così facendo ha gettato un ponte tra Stanislavskij e Mejercho’ld). La stessa persona, nel contempo, rivaluta il concetto di ispirazione – nell’anno di grazia 1955 – riportandolo dentro la concretezza del lavoro scenico e affermando che nell’attore l’ispirazione inizia nel momento del contatto con lo spettatore. Senza contare che questo giovane favoloso, mentre prende la rincorsa per la tabula rasa che lo renderà celebre – quella del teatro povero – crede di poter indicare al suo paese, sopravvissuto a forza di equilibrismi agli smottamenti dell’ottobre del 1956, la via di un socialismo egalitario capace di unire la democrazia radicale, la libertà del singolo e l’autogestione operaia (ed è la via, per inciso, che Rosa Luxemburg ha scavato a suo tempo nel cuore della sinistra rivoluzionaria polacca).

Romanticismo rivoluzionario – come di certo lo bollavano gli apparati – a cui fanno eco le scelte di un teatro rivoluzionario che, invece di mettere in scena Sartre (o anche Beckett e Genet), preferisce lavorare sulle opere degli autori romantici della tradizione nazionale come Gli avi di Adam Mickiewicz, perché lì, tra gli “incantesimi” del testo, con gli spettatori disposti in tutta la sala, è più facile ritrovare “la forma di un comportamento assurdo, tragi-grottesco” e svelare l’affinità tra il gioco e il rituale.

A un dato momento della lettura ci si ritroverà a contatto con le parole che il grotowskismo ha reso familiari nel campo teatrale, come rito, archetipo, mito – e siamo ormai all’epoca del Teatro Laboratorio – ma tutte accompagnate da un aggettivo che le scandisce e le riformula secondo le esigenze di un modernismo accettato anzitutto come condizione (non come ideologia), un aggettivo che è forse il più ricorrente, sicuramente il più sottolineato nei testi dei primi anni sessanta del giovane Grotowski – l’aggettivo laico. E si concluderà che questo troppo di pensiero, travolgente come un precipizio e tuttavia lucido come uno specchio, è il prisma perfetto in cui si raccoglie e si sfaccetta la grande luce proveniente dal futuro del Grotowski maturo e più conosciuto, quello che si studia nelle università, uno dei rari maestri che sul teatro contemporaneo abbiano fatto incombere assieme all’influenza del loro verbo, manifestatosi in una manciata di spettacoli memorabili, anche quella – squassante – del silenzio artistico in cui la loro queste du Graal ha finito per dileguarsi.

Giusta conclusione che, come sempre, è quella di una lezione. Purché non si eviti la luce rastremata in cui si presenta in La possibilità del teatro, che è quella, ancora più feconda, di una gioventù che assume su di sé l’intero fardello di un’arte, il peso di un destino che è costituto dai suoi e dai nostri problemi, perché è là dove si contrae prima di irradiarsi che la profezia appare più stupefacente. Stupefacente è la critica del ventitreene Büchner alla rivoluzione francese che si ripercuote su ogni parabola rivoluzionaria successiva. Stupefacente è vedere Jerzy Grotowski che mentre cerca l’assoluto teatrale al di là del fallimento naturalistico e al di qua della formalizzazione idealistica del segno scenico, ribalta quella che all’epoca è una debolezza ancora potenziale, appena affiorata nella nascente cultura di massa, in una forza esclusiva del teatro: il privilegio di una presenza che lo accomuna al rito. “Il teatro è l’unica tra le arti ad avere il privilegio della ritualità – si legge in Farsa-mistero (tesi) – Del resto in senso puramente laico; è un atto collettivo, lo spettatore ha la possibilità di compartecipare…”. La parola stessa – privilegio – suona quasi ironica, come se fosse anch’essa coinvolta in quella donchisciottesca dialettica tra derisione e apoteosi teorizzata all’epoca del Teatro di Opole.

Sono gli stessi anni in cui Debord pubblica La società dello spettacolo (1962) – un libro nel quale di teatro non si parla mai – gli anni in cui la critica della rappresentazione e quella dell’esistente politico ed economico si confondono (il Capitale, giunto al suo grado più alto di accumulazione, si trasforma in immagine, in spettacolo). A questa trasformazione, a questa deriva di una spettacolarità generale, l’umanesimo integrale di Grotowski risponde con la riattivazione di un anacronismo, sulla cui effettiva laicità si è sempre molto discusso (potremmo anche essere “la retroguardia, non l’avanguardia”, come suggerì Ludwik Flaschen, il “direttore letterario” del Teatro delle 13 File, nel 1967). Ma che di certo continua a illuminare criticamente un presente costituito, oggi più che allora, da simulazioni. L’hoc est corpus meum dell’attore come forza estrema, e residua, di un teatro tanto possibile quanto necessario diviene, accanto all’idea di una compresenza dello spettatore, la logica conseguenza di quella tenace ricerca di un’autonomia poetica dell’arte teatrale che si fa largo nelle pagine di questo primo volume degli scritti di Grotowski.

E qui sta il punto, ogni volta che questa autonomia la rivendichiamo, non possiamo non dirci o non scoprirci grotowskiani persino al di là di quel che vorremmo. Tutto ciò che negli ultimi anni è stato critica viva e viva creazione sulla scena che definiamo contemporanea in questo libro c’è, apertamente o in nuce, nella concreta attività teatrale o nel laboratorio del pensiero. C’è, ad esempio, il tentativo (annoso eppure inevitabile) di abolire la separazione tra il palco e la sala, di giungere a cogliere un noi nella scintilla che unisce i due “ensembles” del pubblico e degli attori – come li definisce il regista polacco nello scritto eponimo della raccolta, La possibilità del teatro – se non proprio a istituirlo in una diversa architettura dello spazio che è oggetto di minuziose sperimentazioni nel teatro delle Tredici File.

Per Grotowski il teatro è qualcosa che si fa tra l’attore e lo spettatore, un gioco rituale (sul verbo “grac”, che in polacco significa a un tempo giocare e recitare, come del resto accade in francese, in tedesco, in russo, ma non in italiano, insiste l’introduzione di Carla Pollastrelli) che sfrutta la tensione, e anche la contraddizione, tra i due termini che lo compongono: è fanciullesco e arcaico, serissimo nel suo proposito di “giocare a Shiva”, il dio indiano patrono della danza, ma altrettanto consapevole che la sacralità a cui si riferisce è una risonanza, un riflesso rimasto impigliato nell’inconscio collettivo indisgiungibile dal “sentimento che qualcosa è stato profanato” (Agamben con le sue “profanazioni” sarebbe un interessante lettore di queste pagine giovanili).

Siamo vicini e lontanissimi da quell’altro grande cercatore del Graal teatrale novecentesco che è stato Antonin Artaud: vicini in nome della presenza reale di un attore “maestro delle azioni fisiche” (Grotowswki) che diviene il catalizzatore sciamanico di presenze per lo più inattuali; lontani perché ciò che per lo scrittore francese è una deflagrazione dell’impossibilità di rappresentare, per il regista polacco è appunto possibilità, gioco, prassi. E volontà di comunicazione con quell’altra presenza indispensabile alla scena che è lo spettatore. È un altro dei dati che non può sfuggire alla lettura di questo primo volume dell’opera grotowskiana scaturito dall’immane lavoro di Carla Pollastrelli: l’iperumanismo di un teatro che ha e che non ha a che vedere con il Novecento (o con quella categoria supremamente ambigua che è il contemporaneo). All’avanguardia e insieme alla retroguardia, per dirla con Flaszen, Jerzy Grotowski è un maestro e insieme un’eccezione del modernismo imperante nel suo secolo. Ed è sempre dalle eccezioni che il corso della storia può essere riaperto con un’altra narrazione.

ph. Simona Fossi

ph. Simona Fossi

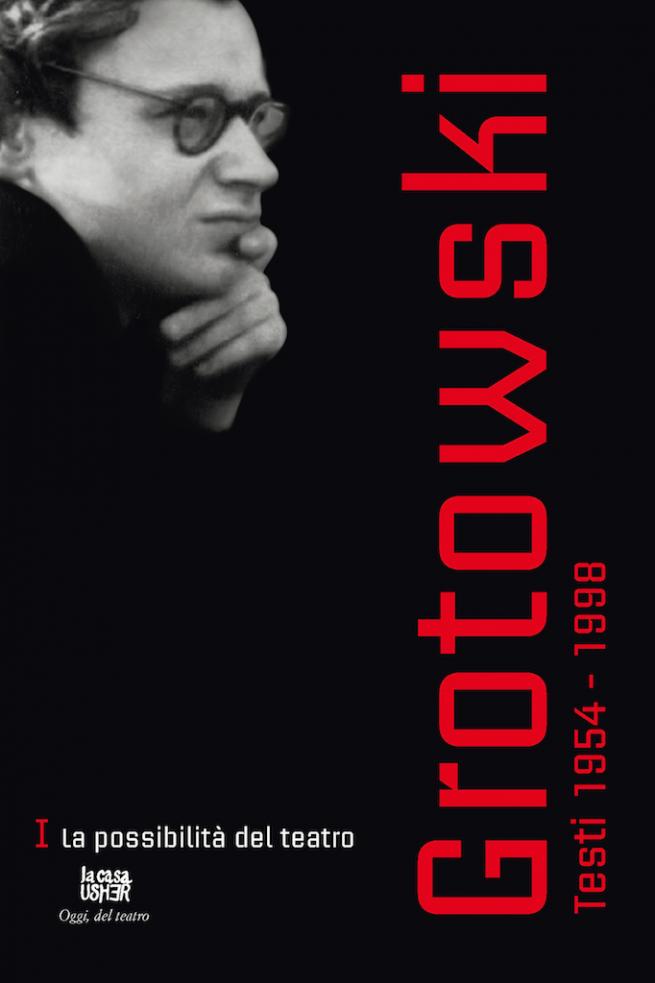

Il volume di Jerzy Grotowski, La possibilità del teatro. Testi 1954–1964 (la casa Usher, 2014, a cura di Carla Pollastrelli) primo di quattro libri con tutti gli scritti dell’uomo di teatro, sarà presentato in un incontro al Teatro Era di Pontedera. Si terrà da venerdì 12 a domenica 14. Questo convegno, a partire dagli stimoli del primo Grotowski, intende sollecitare il confronto e la discussione sulla possibilità, oggi, del teatro come campo d’azione, di scoperte e di intervento. Parleranno i curatori del volume, gli eredi del Workcenter di Grotowski, il centro fondato dal maestro polacco a Pontedera nel 1986 e affidato a Thomas Richards e Mario Biagini, uomini di teatro, critici, studiosi e giornalisti. Saranno rappresentati anche gli ultimi lavori del Workcenter, Not History’s Bones – a Poetry Concert e The Hidden Sayings dell’Open Program diretto da Mario Biagini, The Living Room e Chez Eve (anteprima) del Focused Research Team in Art as Vehicle diretto da Thomas Richards, nonché Alla luce della Compagnia Laboratorio di Pontedera (regia Roberto Bacci).