Di fronte alle 700 pagine di Walter Benjamin. Una biografia critica, recentemente uscito da Einaudi, di cui sono autori i curatori americani delle opere benjaminiane Howard Eiland e Michael W. Jennings, viene da chiedersi cosa alimenti questa inesausta curiosità biografica nei confronti del filosofo, critico e scrittore tedesco.

Da quando Adorno e Scholem iniziarono, dopo la fine della seconda guerra mondiale, a pubblicare presso l’editore Suhrkamp le sue opere, vide la luce quasi da subito una quantità impressionante di studi, variamente assortiti tra ricerca, testimonianza e ricostruzione esistenziale. Scritture di tutti i tipi: indagini micrologiche, virtuosismi filologici, ossessioni archivistiche e fantasiose ricostruzioni narrative[1]. Il perché di questo inesausto accanimento biografico sta forse in una singolare caratteristica che Benjamin condivideva con altri intellettuali degli anni di Weimar, ma che in lui ebbe una declinazione particolarmente accentuata: la capacità di praticare il ‘saggismo’ non solo come uno stile di scrittura e una forma di pensiero ma come uno stile di vita. L’icona ideale che corrisponde a questa sintesi di pensiero e modo di vivere è il flâneur, colui che si sottrae alla razionalità strumentale – quella delle azioni finalizzate, del camminare verso una meta – per lasciarsi sorprendere dalla verità che si cela nella banalità del dettaglio: la sua apparente passività è la condizione che gli permette di vedere ciò che la massa in movimento non vede e non può vedere perché impedita dagli automatismi percettivi imposti dall’ordine sociale al quale è sottomessa. Il flâneur, e Benjamin si è identificato con esso fin dagli anni giovanili, è infatti colui che si sottrae alla tirannia del funzionale per osservare il mondo con la gratuità dell’esegeta a cui interessa scoprire la verità anziché perseguire un beneficio immediato. Ma non solo. Il flâneur è anche chi scopre gli indizi che rivelano il senso di un’epoca e la direzione del tempo storico. Tuttavia, a differenza dei canoni interpretativi che guidano il discorso culturale ufficiale, non li cerca negli oggetti monumentali che marcano l’immagine di una città e di una nazione ma nelle presenze minime del quotidiano, negli oggetti di uso comune o desueti, nelle insegne pubblicitarie, nei rifiuti delle grandi metropoli, nelle vite emarginate, nei “detriti” della storia. Il flâneur è colui che sovverte le assiologie tradizionali e le divisioni correnti tra l’alto e il basso, tra ciò che è culturalmente nobile e ciò che si presenta come dozzinale, tra la vera arte e l’espressione popolare.

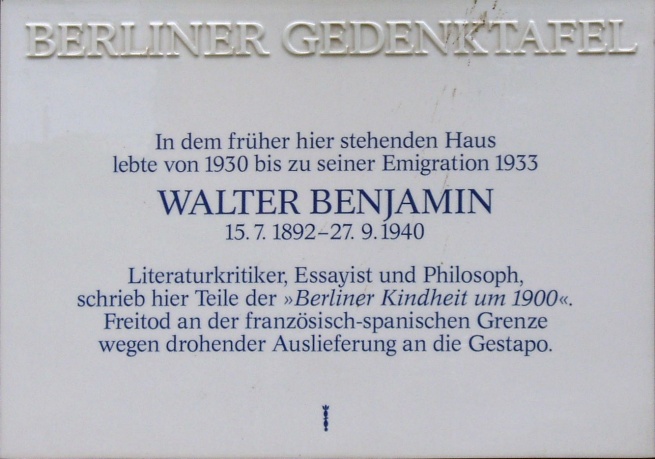

Targa commemorativa a Walter Benjamin, Prinzregentenstraße 66, Berlin-Wilmersdorf

C’è poi una ragione più evidente che spiega la curiositas biografica di molti interpreti della sua vita. Benjamin non è un filosofo dedito alla ricerca dentro un quadro di certezze esistenziali acquisite: l’insegnamento universitario, la moglie devota, i riconoscimenti accademici e scientifici, la casa borghese, le ferie con la famiglia, gli allievi, le celebrazioni, i roboanti genetliaci. La sua vita, per ragioni non sempre dipendenti dalla sua volontà, non ha avuto l’andamento prevedibile di tante biografie novecentesche, soprattutto accademiche, passate attraverso le guerre mondiali ma stranamente intonse, non toccate dagli urti della storia, dalle sue rovine, dalla fine delle amicizie, dalle morti precoci. Benjamin, al contrario, la storia e le correnti ad alta tensione del suo tempo le ha attraversate, alternando stati di incontenibile eccitazione a momenti di atroce scoramento e delusione fino alla solitudine produttiva e angosciata dei suoi ultimi anni dell’esilio parigino e alla tragica fine a Port Bou. Di questa contaminazione dolorosa con il suo tempo Benjamin ha portato tutto il peso, la sofferenza della precarietà, la frustrazione dei mancati riconoscimenti, la vera e propria indigenza nell’esilio. Ma nello stesso tempo la relazione traumatica con la storia europea, soprattutto dopo la vittoria dei nazionalsocialisti in Germania nel 1933, gli ha consentito, per usare un’immagine che gli era cara, di uscire dal sogno per risvegliarsi alla piena cognizione del presente e intuirne gli orrori imminenti.

In una recente recensione del libro di Eiland e Jennings apparsa sul Manifesto Andrea Cavalletti si è chiesto se non sia contraddittorio indagare la vita di un autore che, come Benjamin, si è opposto tenacemente al riduzionismo biografico della critica che pretende di accedere al significato di un’opera partendo dalla vita del suo artefice. Un rilievo certamente fondato quando l’oggetto è un’opera letteraria, ma non in questo caso. Non solo perché la vita di Benjamin fu profondamente segnata dal proprio tempo, come si è detto poc’anzi, ma soprattutto perché il tempo presente è per Benjamin l’«enciclopedia magica» in cui si attua una corrispondenza tra il passato e il futuro, tra la «pre-storia» e la «post-storia». Nella diciottesima delle sue Tesi di filosofia della storia leggiamo: “il tempo-ora, che, come modello del tempo messianico, riassume in una grandiosa abbreviazione la storia dell’intera umanità, coincide esattamente con la parte che la storia dell’umanità occupa nell’universo”. Ed è proprio questa stretta e insieme complessa relazione tra il tempo storico e le strategie di elaborazione intellettuale delle trasformazioni epocali che conduce direttamente al centro della biografia dei due studiosi americani. Va detto subito che la loro ricerca, a differenza di molte ricostruzioni biografiche che l’hanno preceduta, ha saputo avvalersi della sapienza ermeneutica che deriva da una lunga consuetudine con i testi benjaminiani. Quella di chi ne ha curato l’edizione per un pubblico non tedesco mediando ad esso le coordinate storico-culturali in cui i testi si situano. Ed è proprio da questo ampio raggio di riferimenti che nasce il loro progetto di tracciare una planimetria a cerchi concentrici: il tempo storico, la rete delle amicizie e relazioni, i percorsi della ricerca filosofica, la sua complessa evoluzione. Ne emerge un’immagine estremamente dettagliata, che ricostruisce, attraverso le lettere, le pagine di diario, le testimonianze degli amici, anno per anno a partire dal primo anno di università, la vita di Benjamin durante quei cruciali trent’anni che separano la fine del Welt von gestern, il ‘mondo di ieri’, dall’inizio della Seconda Guerra Mondiale.

Agli autori va riconosciuto il merito di aver trovato un felice equilibrio tra la cornice oggettiva delle relazioni interpersonali e la cifra individuale, per molti versi irriducibile, dell’elaborazione intellettuale. Se ne ricava l’immagine di un uomo dedito non soltanto alle meditazioni appartate ma mosso da una necessità vitale di confrontarsi con i suoi interlocutori, salvo poi irritarsi con loro quando credeva che volessero appropriarsi delle sue intuizioni, come accadde con Ernst Bloch, la cui amicizia, particolarmente importante nell’elaborazione del suo pensiero storico-teologico – li accomunava la stessa tensione verso un marxismo messianico – conobbe gravi fratture dopo le prime intense frequentazioni in Svizzera nel 1919. Scrivono Eiland e Jenkins: “Mentre nei confronti degli interlocutori a lui più vicini sul piano intellettuale – soprattutto Gershom Scholem, Ernst Bloch, Krakauer e Adorno – egli si mostrava spesso irritato e scostante, con coloro che lo conoscevano da più tempo si dimostrò leale e generoso”. Questi tratti caratteriali non gli impedirono di avviare amicizie durature e particolarmente proficue per la sua formazione intellettuale. Le pagine che gli autori del libro dedicano ai suoi anni giovanili sono assai rivelatrici. In particolare quelle dedicate a due centri di influenza che furono decisivi non solo per Benjamin, ma anche per molti altri percorsi intellettuali del pensiero del Novecento.

Nel 1912 Benjamin seguì a Berlino alla Friedrich-Willhelms Universität le lezioni di Georg Simmel che ebbe negli stessi anni come allievi Ernst Bloch, György Lukács e Herbert Marcuse. Un magistero che legava in modo sorprendentemente originale l’epistemologia alla sociologia e alla storia dell’arte e che lascerà tracce durevoli tanto in Benjamin quanto nei suoi compagni di studio. In particolare il saggio di Simmel del 1903, La metropoli e la vita dello spirito “ispirò per molti aspetti la «svolta sociologica» di Benjamin e le originali analisi della metropoli moderna svolte da lui e da Siegfried Krakauer all’inizio degli anni Venti”. Inoltre, la vocazione antisistematica del pensiero filosofico che Benjamin ricavò dal confronto con i romantici del circolo di Jena trovava in Simmel una decisiva applicazione alla Modernità del primo Novecento. Come ha osservato Adorno in quel capolavoro critico che è la sua Introduzione alle Schriften di Benjamin in due volumi pubblicati nel 1955: “A Simmel, l’antisistematico, è affine il suo sforzo di condurre la filosofia fuori dal «deserto di ghiaccio dell’astrazione» e immettere il pensiero in concrete immagini storiche”[2]. L’altro grande polo formativo fu il confronto nei primi anni Venti con la cerchia di Max Weber a Heidelberg, animata dalla vedova Marianne e dal fratello minore Alfred, un’esperienza anch’essa condivisa con Bloch e Lukács e dalla quale Benjamin ricavò l’importante testo del 1921, rimasto allo stadio di frammento, Il capitalismo come religione, che si fondava sulla tesi weberiana del nesso tra protestantesimo e capitalismo.

Paul Klee, Angelus Novus, 1920

Come ha osservato a ragione Adorno, Benjamin ha la capacità baudelairiana di trasformare gli oggetti del quotidiano in allegorie, conferendo ad essi, tuttavia, non la fissità di archetipi invarianti alla maniera di Jung ma la costitutiva mobilità della storia: “Eterno in esse è unicamente il transeunte”[3]. Si deve all’acribia ricostruttiva dei due autori di questa fondamentale biografia la messa in luce dei tentativi di Benjamin di stabilire un rapporto con la cerchia di storici dell’arte intorno ad Aby Warburg ad Amburgo. Un tentativo miseramente fallito nonostante l’attiva mediazione di Hugo von Hofmannsthal che aveva colto le ragioni profonde della consonanza ad esempio tra l’interpretazione warburghiana di Dürer e la trattazione della melanconia nel Dramma barocco di Benjamin. L’idea stessa di maturità postuma dell’opera elaborata da Benjamin, ad esempio nel saggio su Il compito del traduttore, presentava notevoli affinità con l’idea warburghiana della sopravvivenza dell’Antico. Non meno significativa è la ricostruzione dei rapporti con Brecht. Anche qui l’attenzione degli autori si concentra non sull’aneddotica ma sulla comune tensione progettuale e sulle ragioni profonde dell’affinità intellettuale. Emerge con insolita chiarezza come fosse centrale negli sforzi di entrambi l’idea di ‘montaggio letterario’ ricavato da quella di montaggio artistico così peculiare negli anni Venti. Fra i nomi più noti: Moholy-Nagy, Heartfield e Ejzenštejn.

L’importanza di questo libro, che ha sul lettore la solida presa delle grandi narrazioni, non sta nella rivelazione di fatti finora sconosciuti ma nella sapiente disposizione di ciò che era noto, ossia nella creazione di quei Zusammenhänge, quelle connessioni vitali che permettono di ridisegnare interamente un quadro che si pensava di conoscere. A riprova del fatto che assai spesso la conoscenza non è rivelazione ma straniamento. Nonostante le apparenze, sarebbe nondimeno un errore considerare Walter Benjamin. A Critical Life come un’opera definitiva. Come la storia della sua ricezione ha dimostrato, la ‘maturità postuma’ dell’opera benjaminiana non può mai dirsi conclusa ed è lecito supporre che non cesserà di produrre nuovi confronti e nuove prospettive ermeneutiche a riprova dell’intima e inesauribile produttività del suo pensiero.

[1] Fra le biografie più recenti e di maggiore peso ricordo quella di Momme Brodersen pubblicata da Suhrkamp nel 2005 e quella di Jean-Michel Palmier, Walter Benjamin, Les Belles Lettres, 2010.

In Italia Einaudi aveva già pubblicato nel 2001 l’ottimo Walter Benjamin. Il figlio della felicità di Giulio Schiavoni. Assai documentato e interessante è anche I Benjamin. Una famiglia tedesca di Uwe-Karsten Heye.

[2] T. Adorno, Note per la letteratura. 1961-1968, Einaudi 1979, p. 247.

[3] ibid. p. 251.